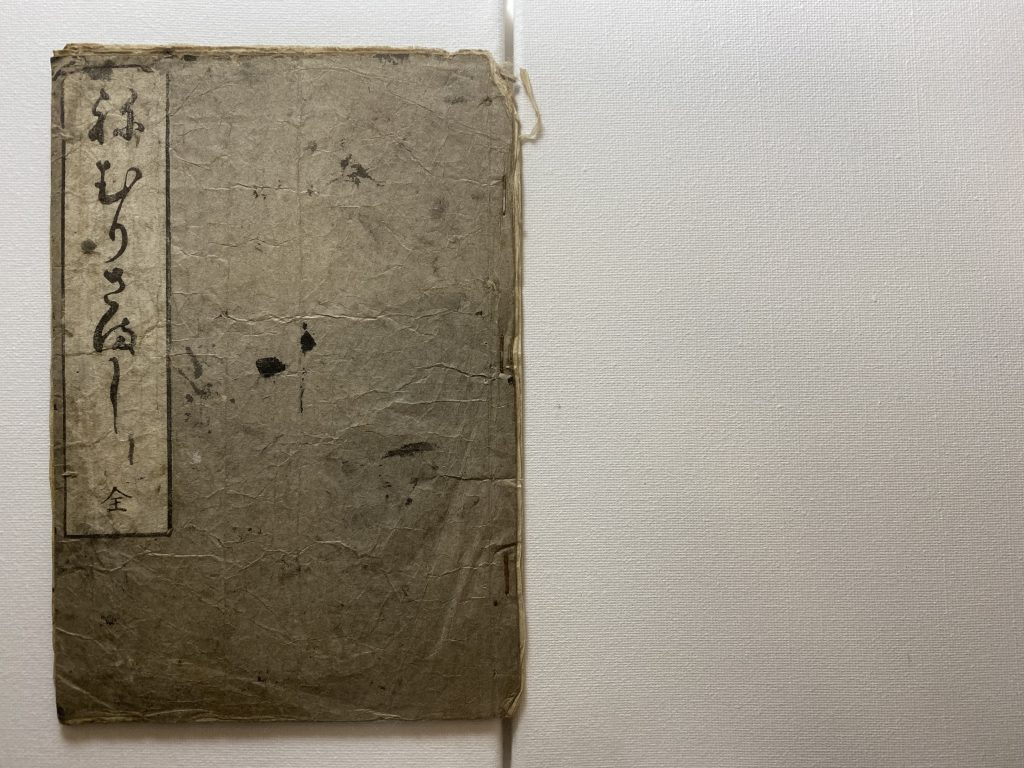

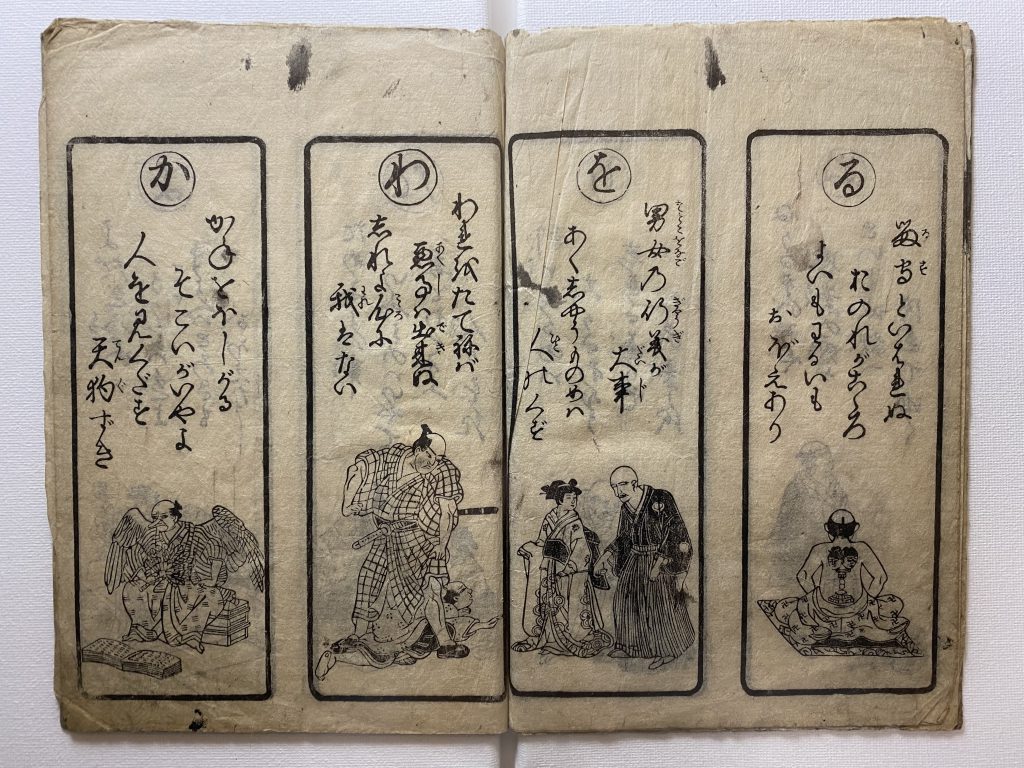

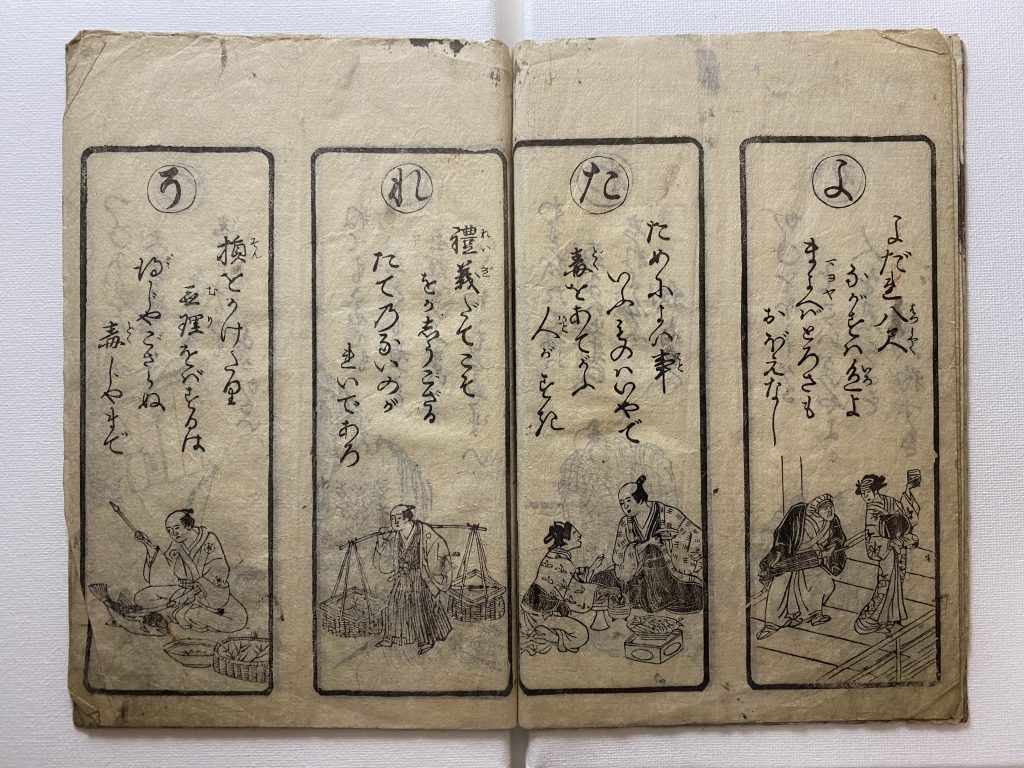

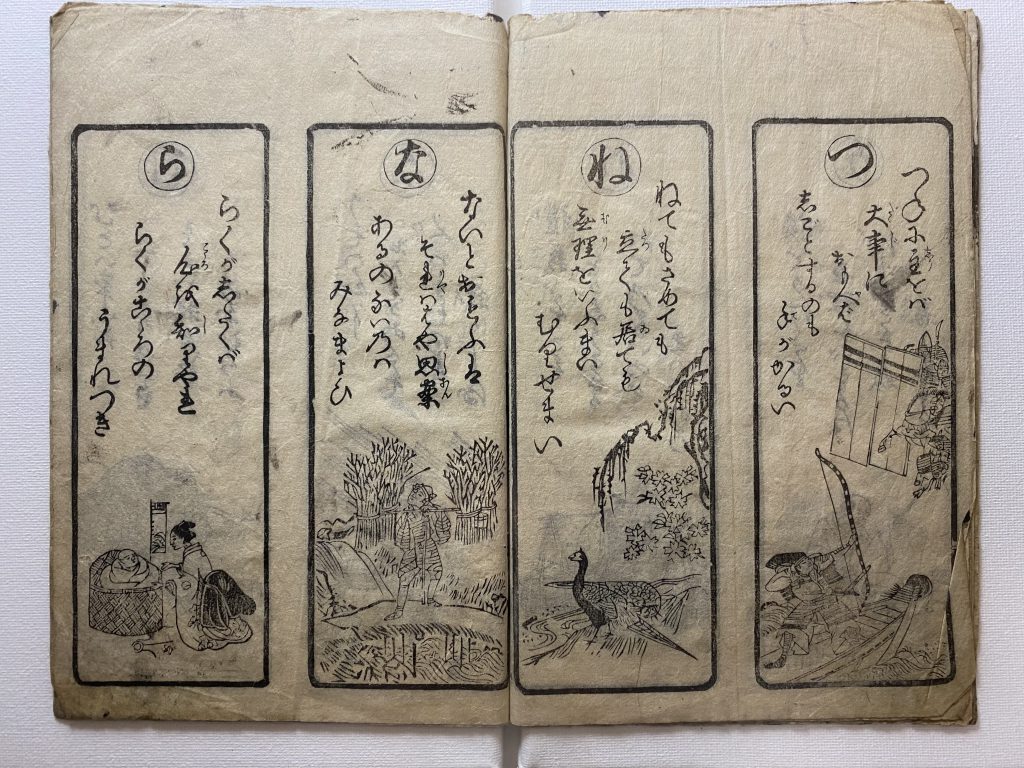

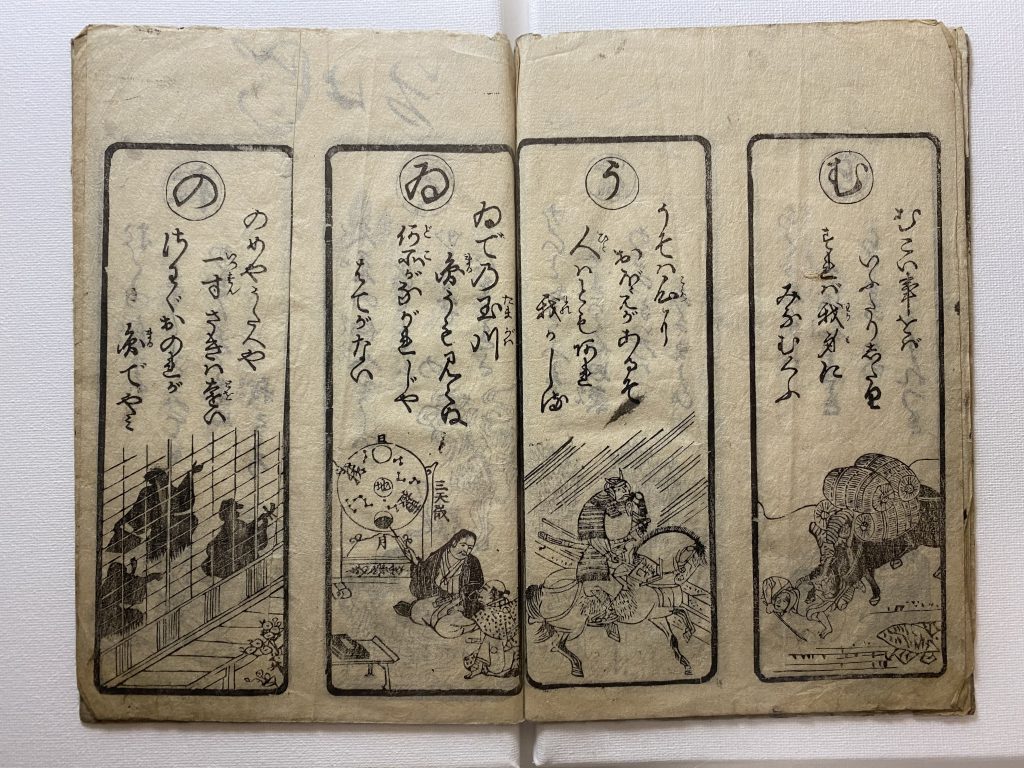

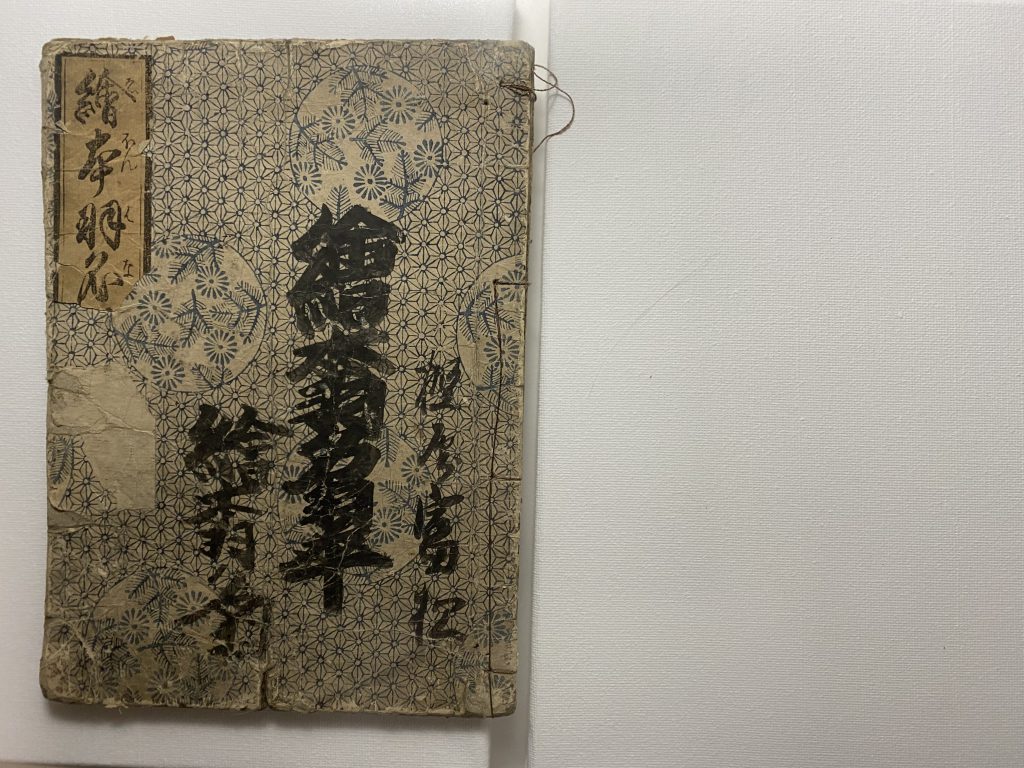

(風俗絵本)

研究概要

1、研究背景

江戸時代に絵本が盛んに出版された。内容と形式はそれぞれが出版された時代の他ジャンルから多くの影響をうけ、多義的な様相を呈す。しかし、先行研究には、三つの問題がある。①いわゆる「戯作」として、研究対象は主に文人によって作られた高度な内容を持つ黄表紙や後期読本の影響を強く受けた合巻に限られた。例えば、中村幸彦が黄表紙を戯作の視点で「自給自足の芸術」、あるいは「文人の余技」として説明していた。②稀に初期絵本について言及があっても、典拠の指摘にとどまることが多く、形式と内容との関係に焦点を当てなかった。例えば、卑俗な読み物として、手軽な二、三冊の形で出されるのがもっとも一般的であったが、五、六冊のものも18世紀中葉から現れ、幕末まで出版され続けた。このような長編絵本は、二、三冊の絵本と比べて、高価であったに違いないし、当時の出版広告にも最初に挙げることが多く、目玉商品として重視されていた。③江戸中心であり、上方において出版された絵本は十分に考察されていない。

2、これまでの研究

(1)黄表紙期における五冊物の出版様相

従来黄表紙期とされる安永四年から文化三年までに出版された五冊物草双紙の年表を作成することで、黄表紙期における五冊物の出版数が減少したではなく、かなり安定したことを確認した。これは、五冊物のような絵解きものに対する需要が長い間安定していたからだと考えられる。また、五冊物の板元、作者、絵師にはそれぞれ偏りがあったことを指摘した。例えば、板元西村屋が20点の五冊物草双紙を出版し、他の板元より明らかに多いことが分かった。これは、各板元の出版戦略にも関っている。

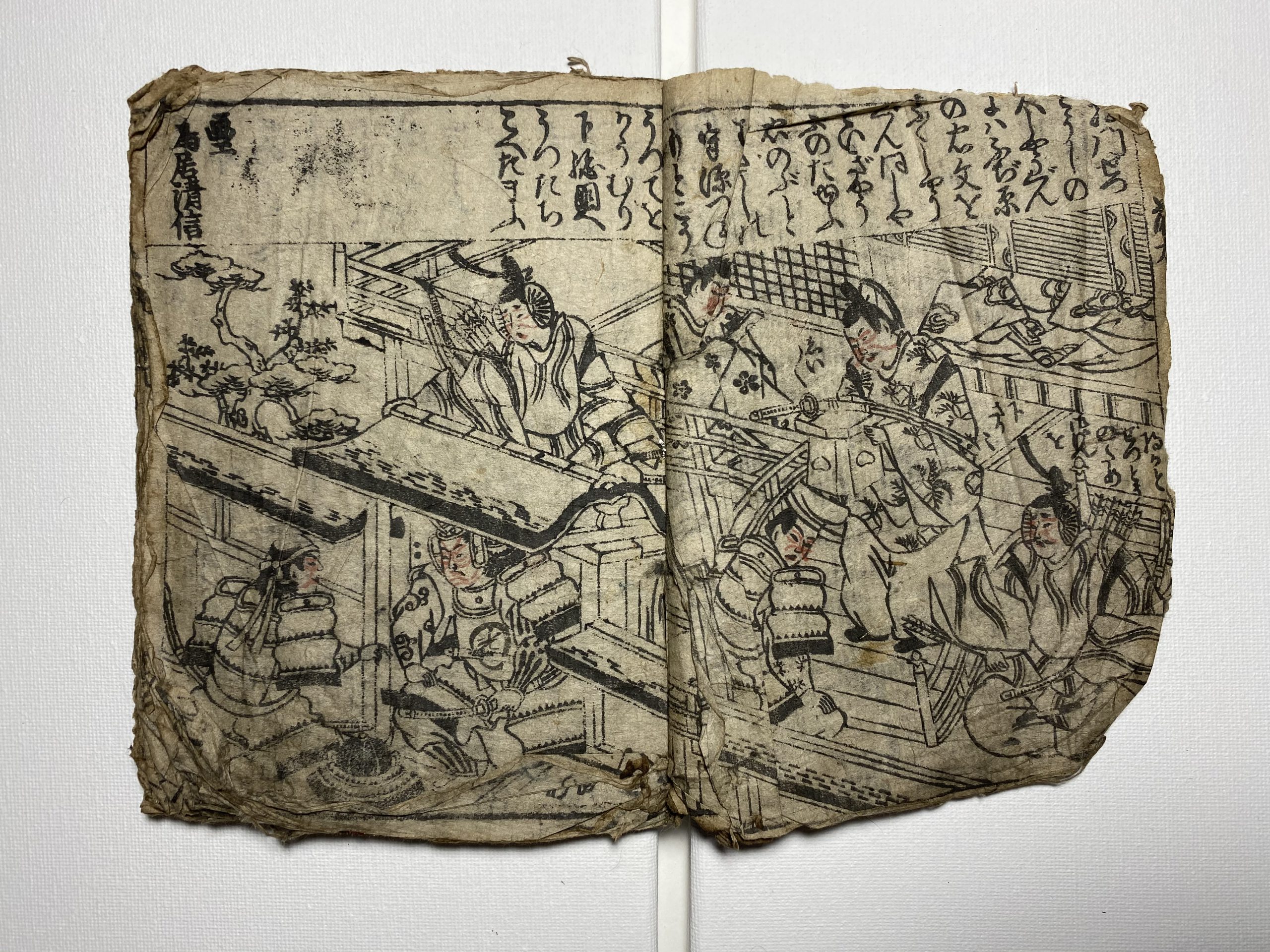

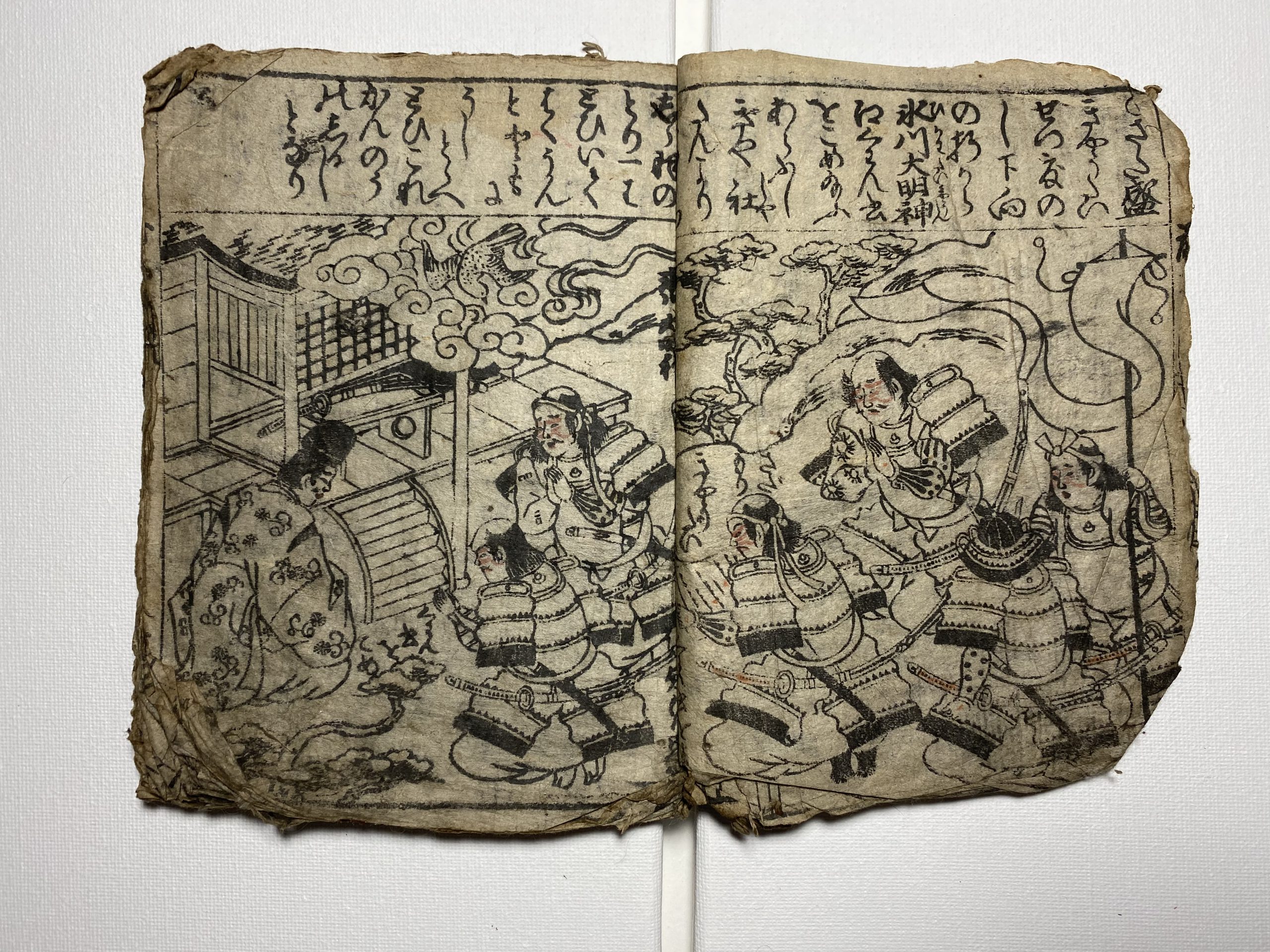

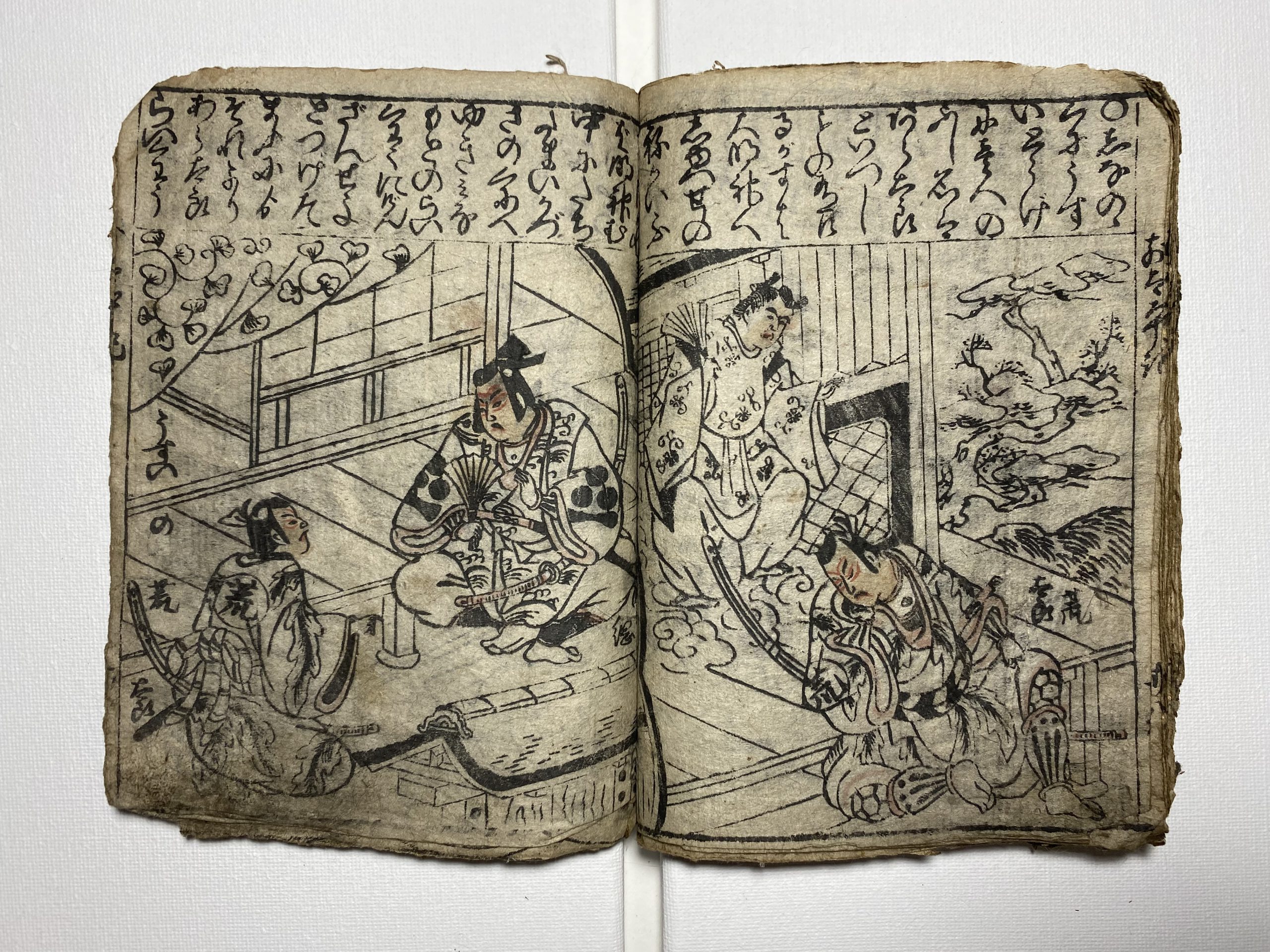

(2)享和二年五冊物草双紙『絵本天神御一代記』の典拠考察

もっとも多くの五冊物を出版した板元西村屋享和二年に出した五冊物『絵本天神御一代記』は当時から百年近く前に出された奥村政信画『絵本天神御一代記』を下敷にしていることを指摘した。両者のほとんどの絵の間に対応関係が見られ、奥村政信の絵本を典拠として利用する際に、五冊物の該作品は説明文を増やしたり、冊の変わり目で見開きの絵を分けて描いたりした細かい工夫を施した。しかし、趣向と筋はほとんど典拠を忠実に踏まえている。五冊物であるからこそ、新たな発想ではなく、そのまま古い絵本を踏襲する伝統を好む性格を持っていた。

(3)上方における五冊物絵本の考察

江戸後期に上方で出版された長編小説「絵本読本」の前身となる五冊絵本の存在を指摘した。特に絵師岡田玉山による『絵本太平広記』は儒者藤井懶斎の思想性の強い随筆集『閑際筆記』から取材しながら、軍記的な章段を意図的選択した。

3、これからの研究

五冊物絵本はどんな書物の影響を受けて発生したかについて調べる予定である。

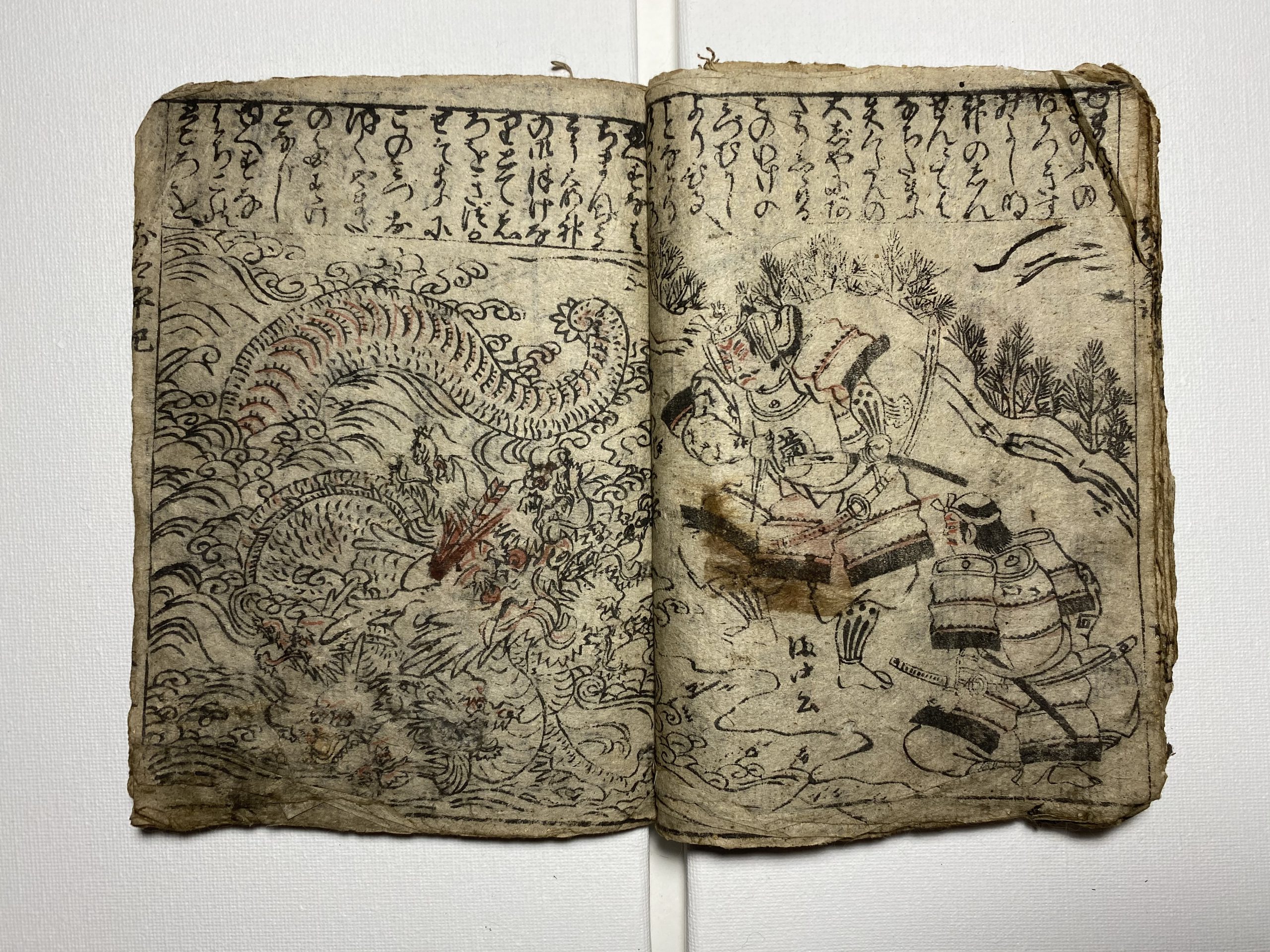

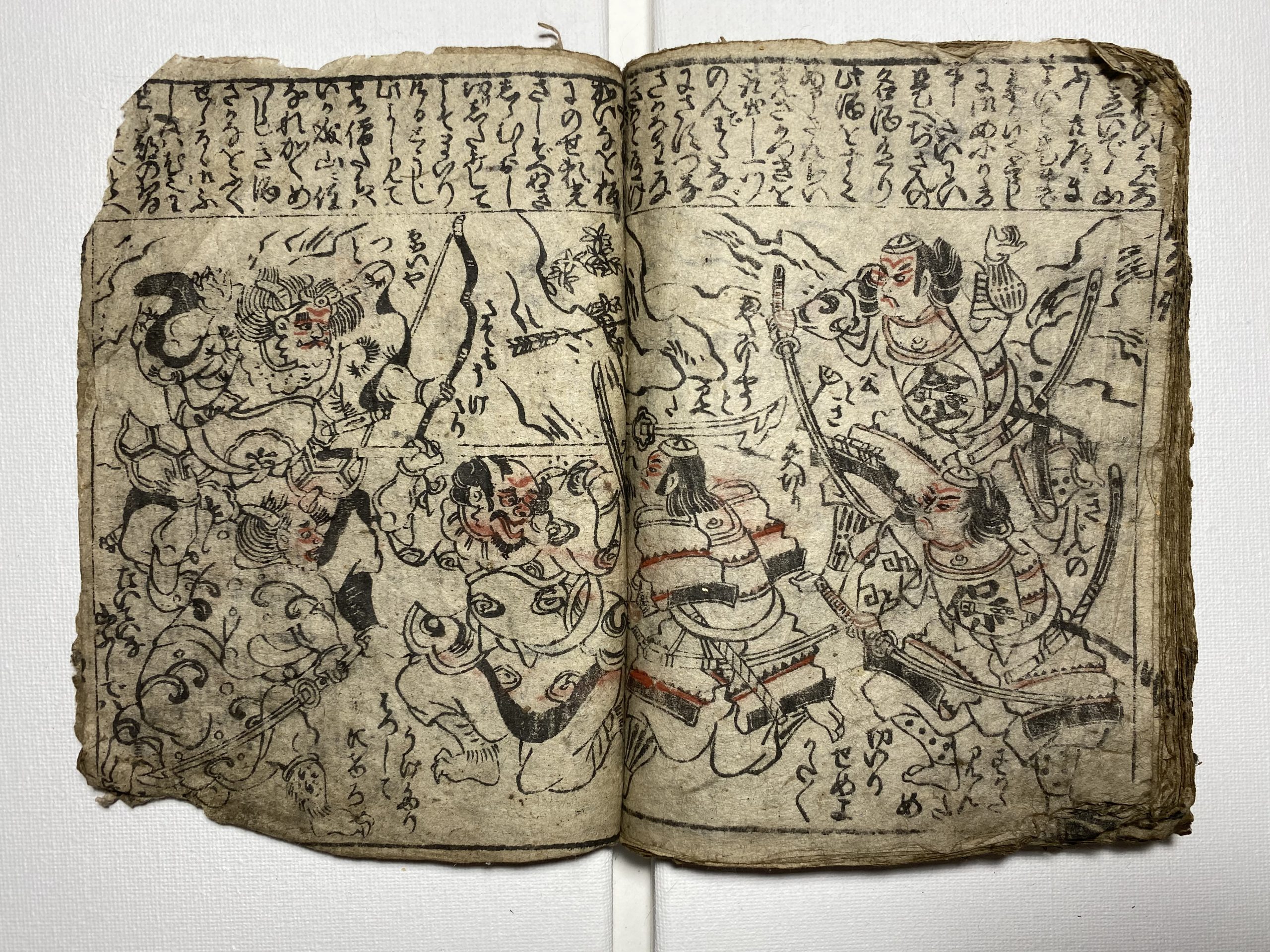

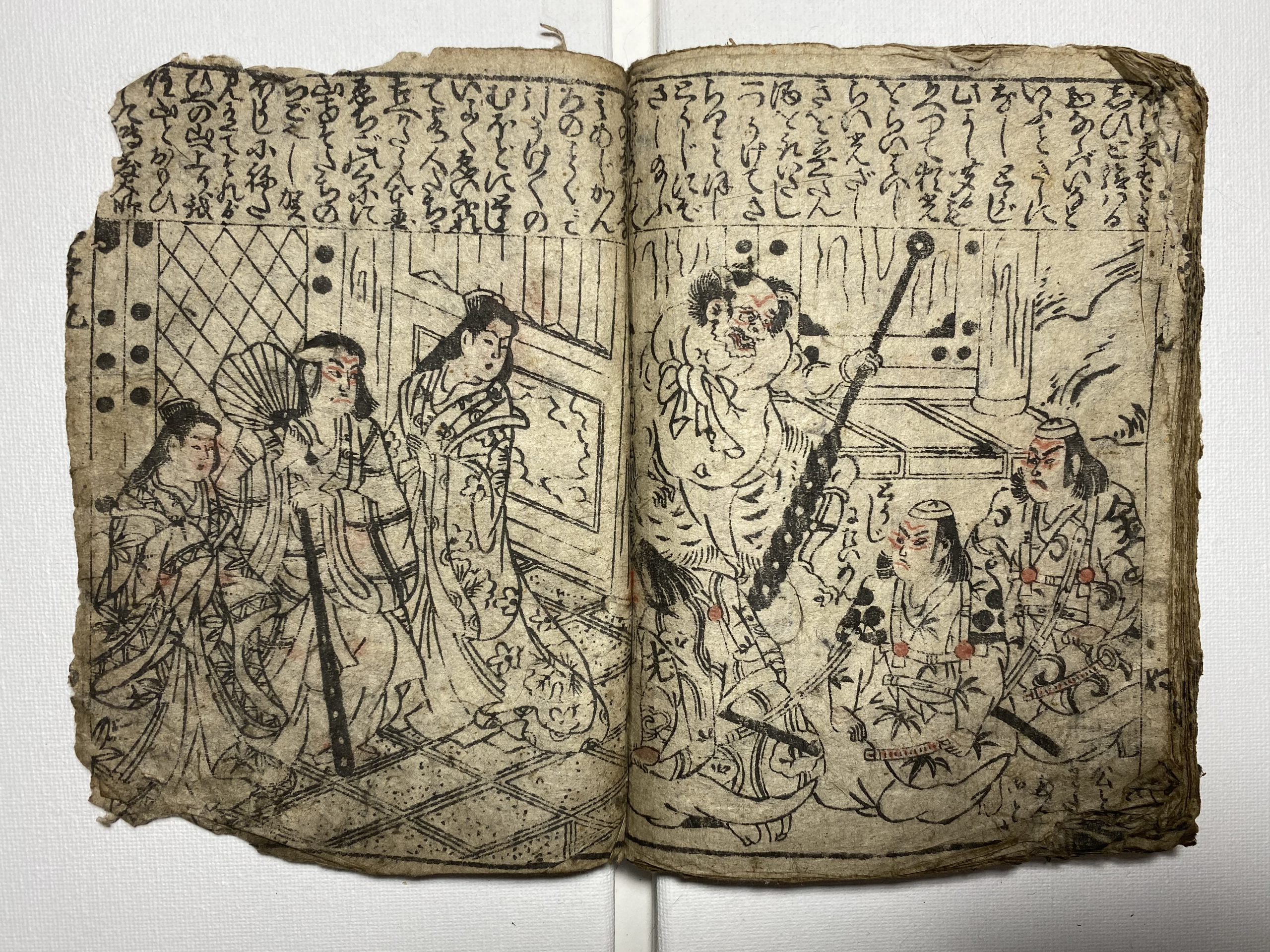

絵を中心とした五冊物として一番早いものは現在私の知る限りに、二代目鳥居清信の一代記ものである。享保末年から宝暦六年までの出版だと推定される。一代記の題材は江戸初期に出版された古浄瑠璃にすでに存在した。また、最初の草双紙とされる三重県松坂市旧射和寺大日堂に安置されていた地蔵菩薩坐像の胎内に納められた十種の子供絵本にも似た趣向が存在した。しかし、なぜ享保以降に初めて五冊の形を取り始めたかというと、同時代に出版される五冊の浮世草子や六段本の影響について考察するつもりである。

また、五冊物の享受について、戦記を中心とした内容だが、武者を好む子供だけでなく、婦女などにも愛読された可能性がある。

宝暦四年『下手談義聴聞集』四 「惣じて近年の談義僧は。はでを第一にして。役者の声色を。まねらるゝ是はやくしや違ひか。今時は談義にも仏書からだんだん。軍書にひろがり。仏の説法すくなく。婆々様達の。軍しり顔聞くにおかし。又町道場辻談義は。一向に仏書読むも。表むきばかりにて。方燈に仏書講釈附り義経記。忠臣蔵などゝ。かんばん出して。念仏は。時々のあひしらひ物にするゆへ。聞人までが。翌の晩は敵討の所。蛭夷渡りの場、おもしろかろふと。仏書にかかはりもせぬ。軍書はなし。其中へ』当世もてはやす。落し噺といふ事を入て。うれしがらせ」

このような背景をも含めて五冊物の意義を考えていきたい。

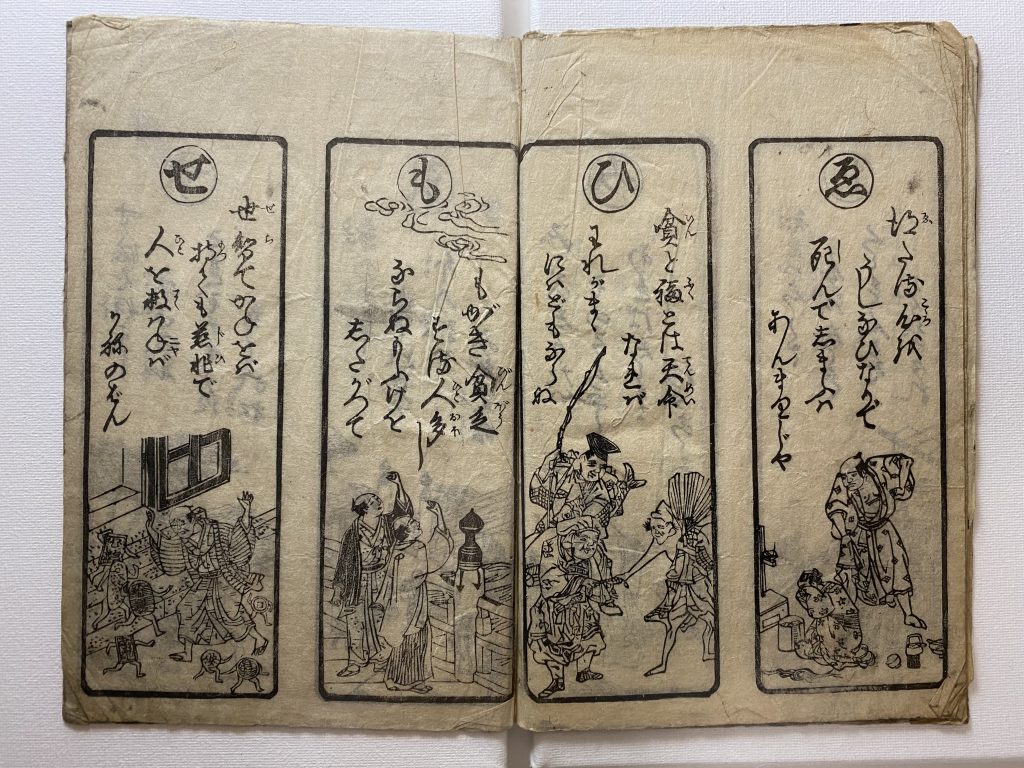

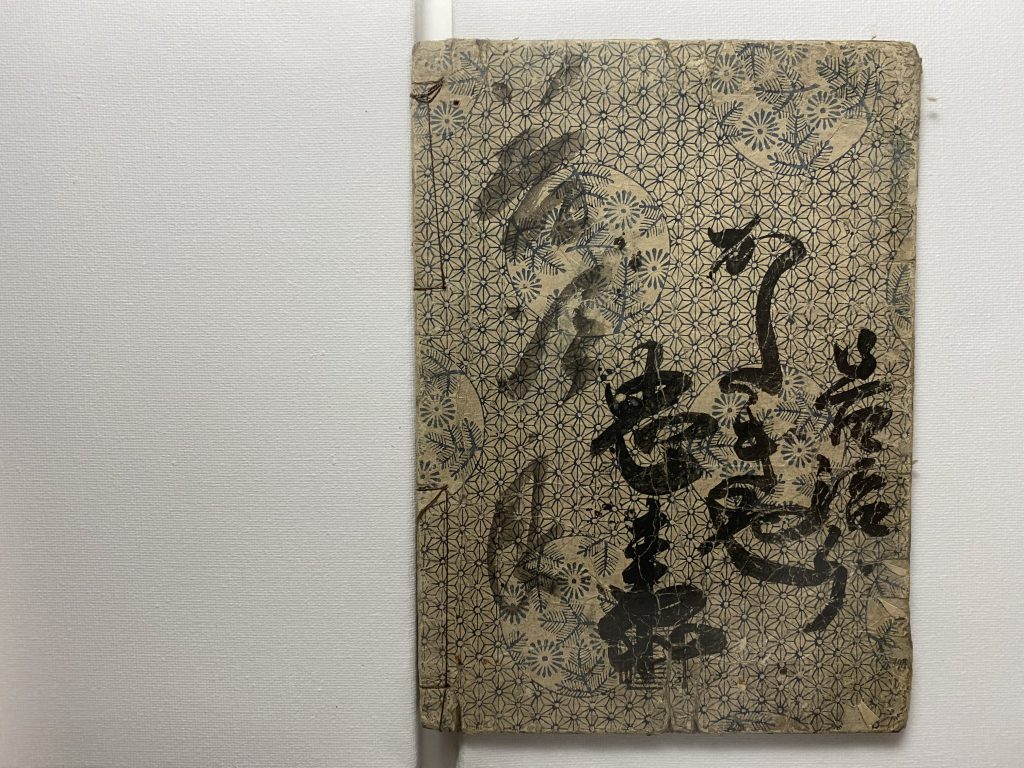

絵本羽名翠

撮影用に無反射ガラスを買いました。

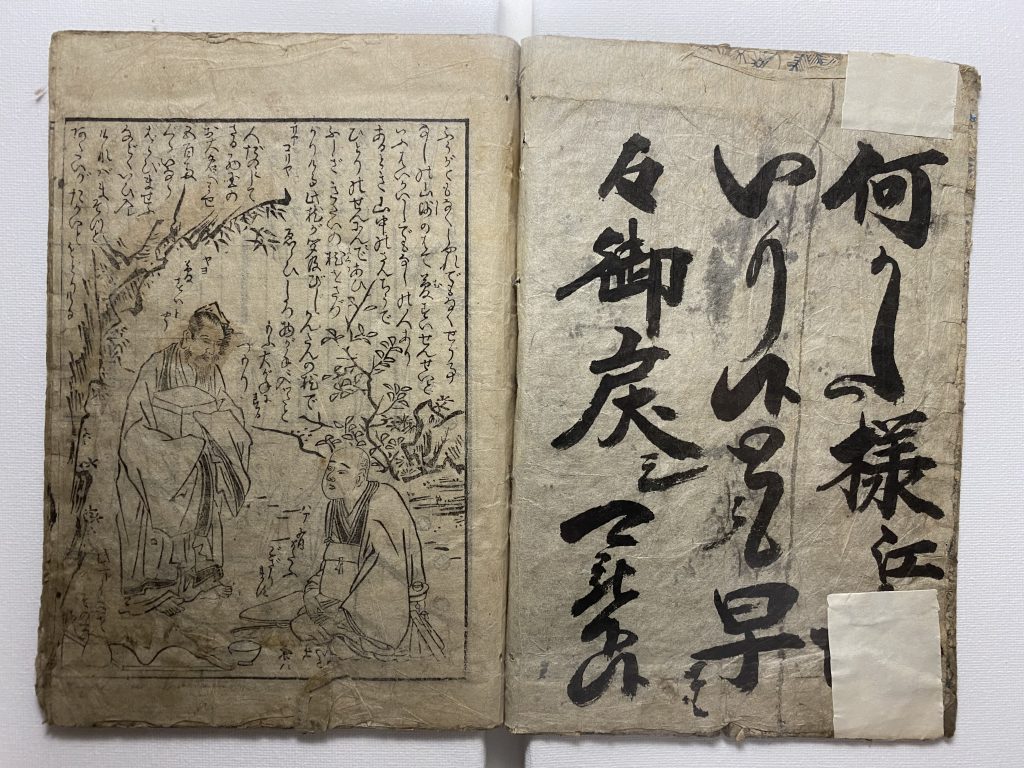

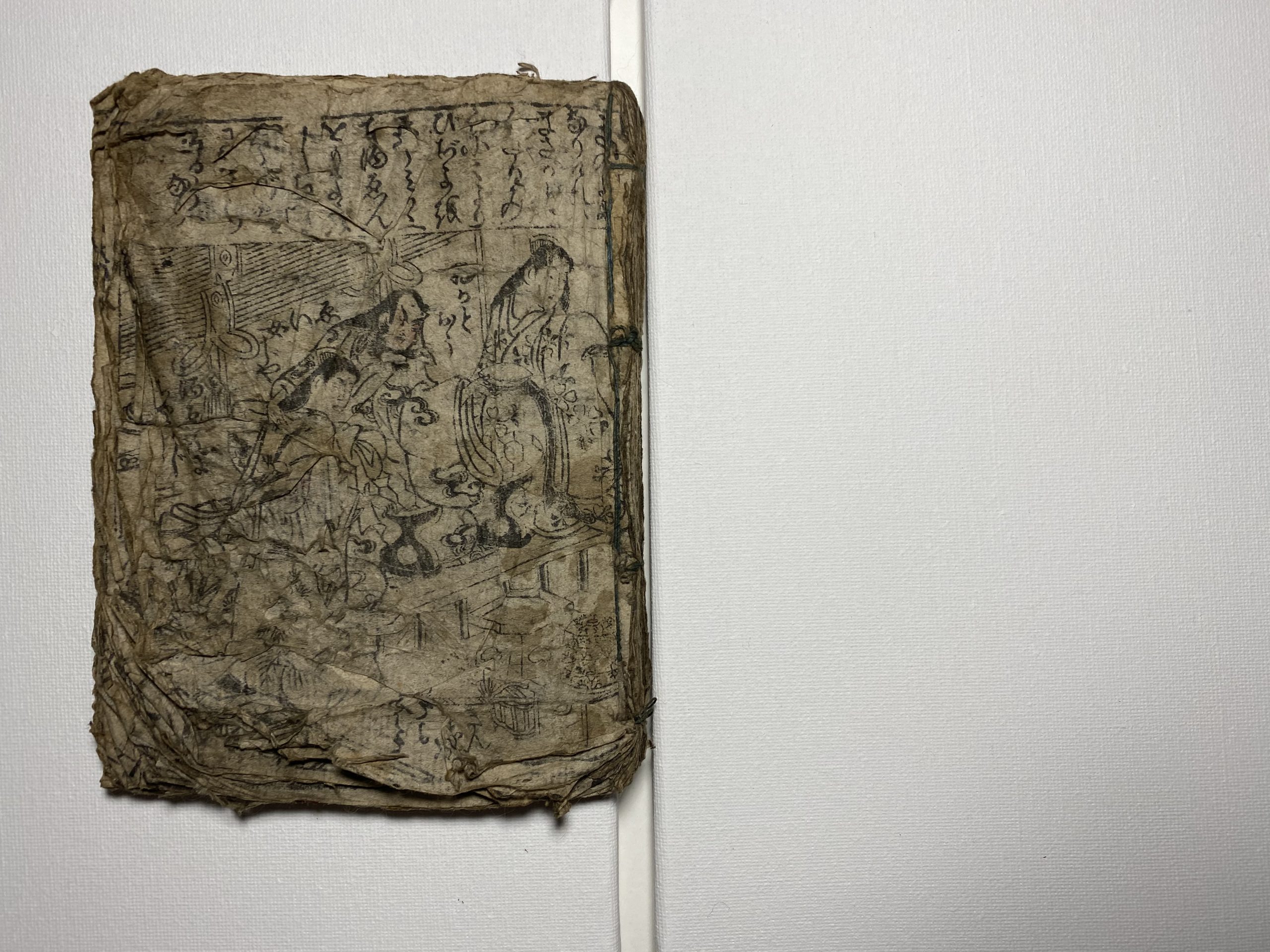

前太平記(黒本)

翻刻(前欠部分はお茶の水女子大学蔵本より補った)

氏の始りx也日本の大将ぐんのとうりやうたるへしとて白はた下ながれおんけん一ふりを相そへてくたし給わりける(と)なり

多田の満中公御たんしやうゑんき十二年四月十日に御誕生ありと

さたすみしんわうひとまどころにまどろ見たまひしうちにたちまち白龍(はくりう)とけし給ふまことに神(しん)れいと見へたり

承平二年の秋の比たいりにひとつのしかいて御てんをxれけりいかゝせんと立さわかせ給ひし時つねもとたんじに

むほんのくわたて下総国猿嶋郡石井からみやこをたて政かとかれらをあつめむほんのひやうぎしけるとなり

すみともざいふの折からひゑいさんの花見のくわいにまさ門にたいめんしまさかと山上より平安城を見おろ

む(ほんの)くわたて是よりすみともまさかどに組しけるとなり将かと日々におごりてうじきん国の武士吾をめしあつめさま々のひやう

しやうせし中においのかね任ばかりはうむの事をもいわずしてかへりしゆへ政かとかれが心中こゝろへふたしとてもし後日の大事成へしとて

三くりや三郎うつてかうむりしとなり常陸(ひたち)大せう平のくにがの三男にて将(門)のおいなりしがしやういんなくしてしりぞきかへりける

平の兼とう「平兼任」ちりやくをめぐらし将門の太せいを切ちりしときのこゑをあげ城中へ引しりぞき(け)り

将門きひしくもあまたのてまわりくん兵をひきつれ所々のいくさに打かちひびにむつかうになりきんごく皆こうさんす

かうづけのくにたか木の山にじんをとりひびにましはつかうしければくにぐにの大みやうおびただしくかうさんに参りそのせい

なんxまさかど心たるみくに々よりびぢよをゑらみかかへて酒ゑんをもよふしちうやゑいくわにほこりけるとなり

ひでさね将かとのはつかうをききいざや将門のたくゑ見まひてことのやうすをうかがひかうさんにまいりしがもののすきまよりx

おんなをあいしさまさまのていおごりもつてのほかに見へければひでさねそうそうしでかへりける〇くわんむ天王の時天下太平のためとてしゝんでん

にてけいゑんと申じんごん第一の御僧一七日御きとう有七日め未のこくにしうんのたなひきけるみな人きいの思ひをなしけるくもの内よりくだんのよろい一りやう

王なんでんの御ゆかにおざありて東でんに向て御はい有ければ八尺のからすくたんの太刀をくわゑ主上の御まへにおきとびさりける大神宮よりの御つかいなりとぞ

〇将門せつとうしの大しやうぐんにはふぢ原の忠文をふくしやうぐん同しやていぎやうぶのたゆふ右のぶとむさしの守源つねもとこう

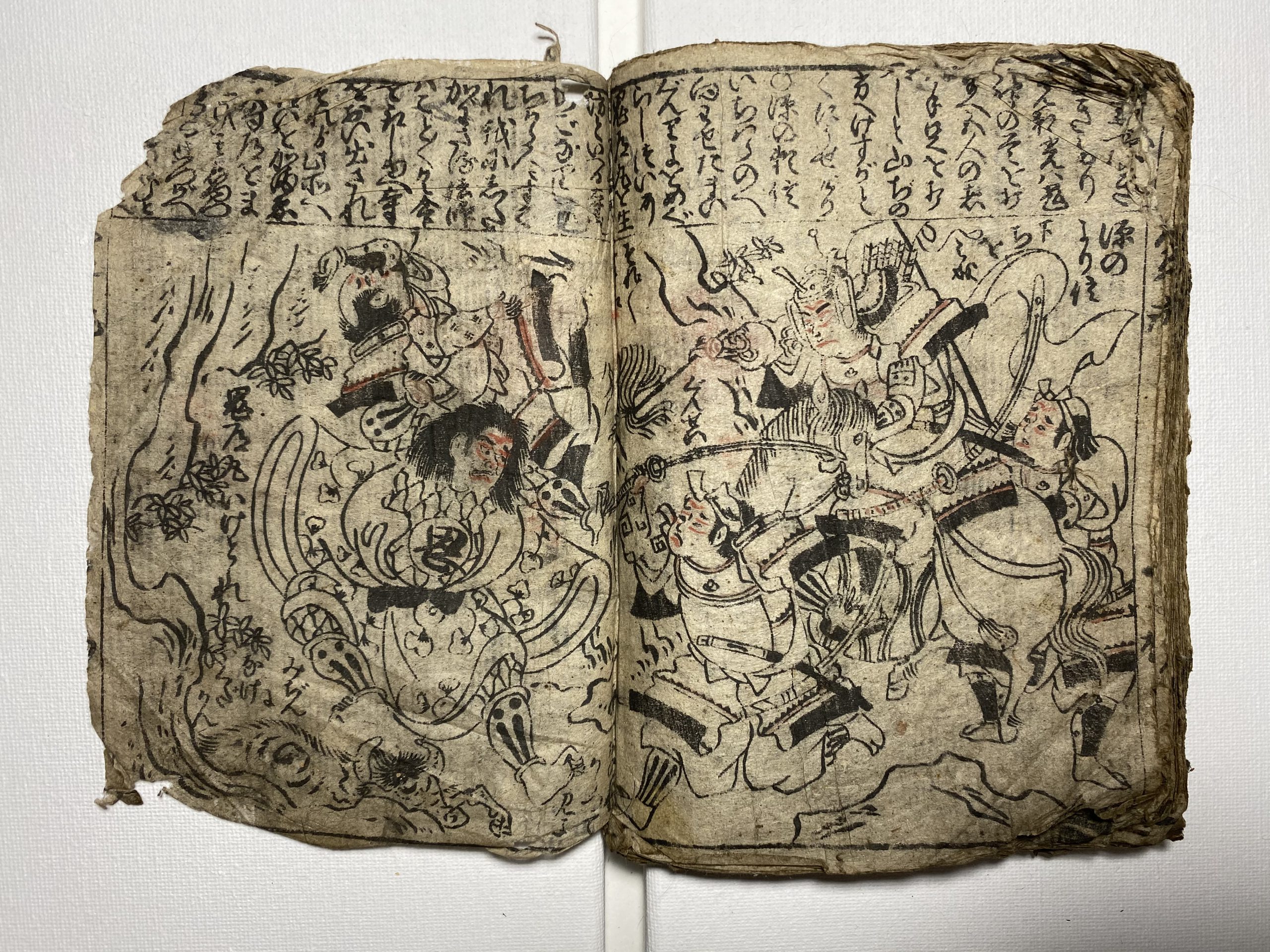

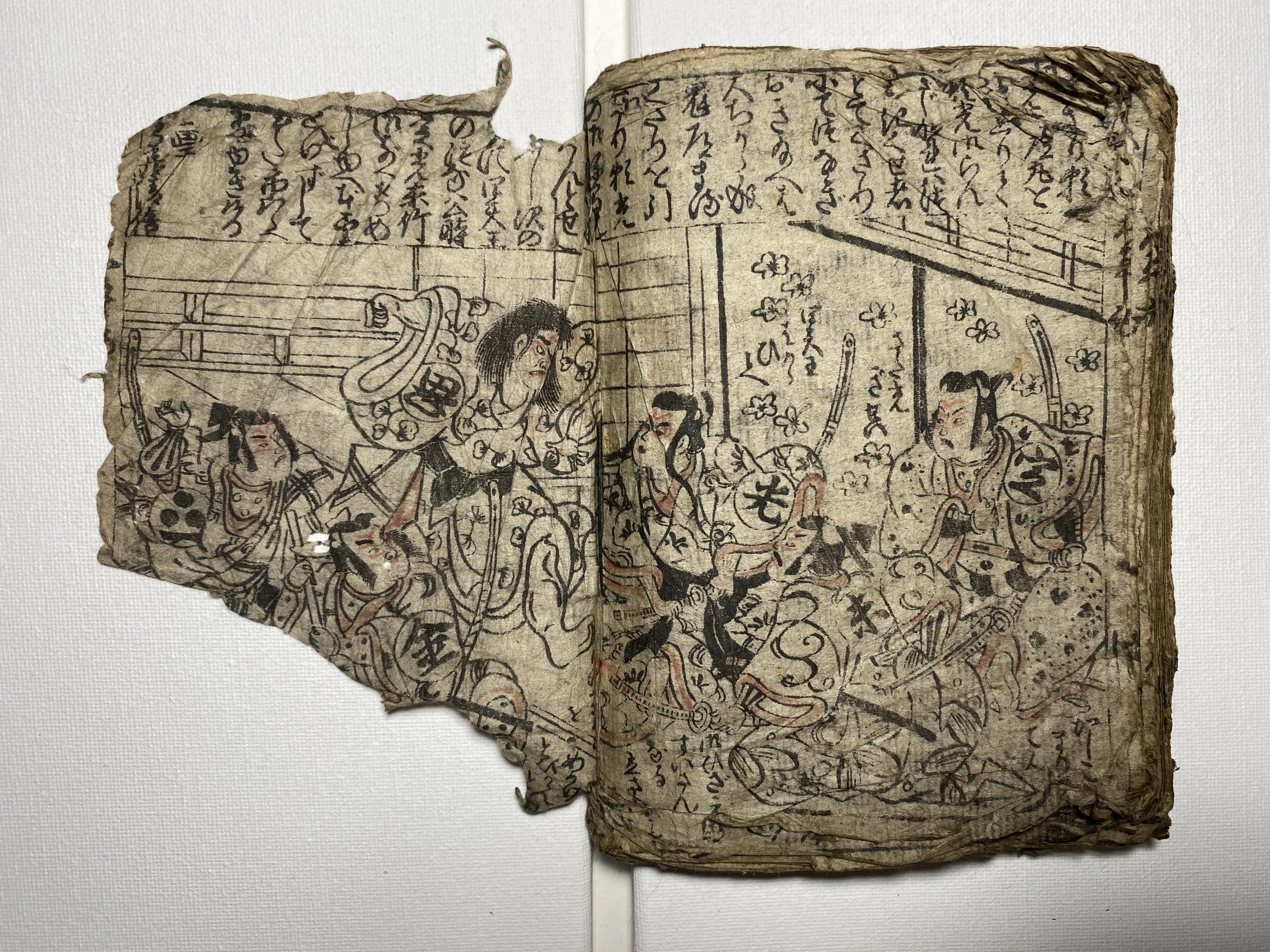

うつてをかうむり下総国へうつたちこへたまふ 画工 鳥居清信

さた盛きやうたいせつ友のし下向の折から氷川大明神御くわん書をこめ給ふあらふしきや社たんより

白羽のとり一はとひいてはくうんとともにうしととへとひこれかんのうのしるしとなり

将門七人のかけうつりてかたきのぢんへかけ入七十よきとるるかいついにはさたもりの矢さき将門のかぶとのまつわうみけんの

ゐふせらるさた盛は父のあたなれば一兵まいらせんとかちむしやにて出立けり田はら藤太ひてさともみづからはしり出政かどの首をとる

すみとも兄弟黒崎柳のうららい火の事またすみもとてたてをかへふせかんとてはまおもてかいだてのかげにさげたいまつをいらくともなくこしらへおきやきはらふへしと

明神の社くづなくことくめいどうして社人きもをけしにわかにわうへひのつ言を明神りよにかけたてまつりければいよいよしんどうし又らい火なりわたりけり

左馬助源満仲公はごんのかみすみもとやかたへ見まひしおりふしかねてはかりこととそんしたまひて

を御ともにめし連給ふ すみもとはかりことをもつてかへつてわが身をほろほし権のすけ正治すみもとを打

すみともすみもとががさいごをききてなげきかなしむいがしゆなしろへいれざるゆへにすみともあわんとて城へ火をかけ其ま

右のさいごかたる みすみともてきに打あわれてぢんの引しりぞきける折しも弟すみ政てきの矢をうけて打死しける

ちくぜんの国にて 六そんわうつねもときくわんのむね有りてはこ崎八まん宮えさんけいありてほうへいを上て其後

をめして御たかつきを下さるるすみ友とかつせんのおりとうやすてにすみ友はとう安にいけとられける

源の六孫(わ)う経基いよの守すみともとたたかひついに打かち郎等たち花のとうやすすみ友をいけとりくうちうxてか

有りみかと御よろこひあつて数の御ほうひ下され末代迄の高みやうとかや

源の満中公の御世つき源のらいくわう天暦八年七月廿四日に御たんしやうし給ふなり 御母公は(近江)

守源俊と申せし御方の御そく女なり 御きしきさまさま有りと也御一もんかたかたより御使しやまいる

村上大王ほうきよの後三宮為平しんわう此御かた右大臣高明公の御むこなれは高明公此御宮を

御そくゐにたてんとせりあらそい給ふ 左大臣高明公其後源満中公を御まねきあつてむほんをくわたて

一味に入らんとのた給ふ満中せういんしたまわすして此せきをたち給ふなりさかみの守藤原千晴一子より久をめしぐし

西宮左大臣高明公御むほんにてらく中さうどうしける左馬のかみ備中さいきやうの武士したがい百騎随ひやうを召くしきんもんかたかたけいごし奉る

にしのみや其高明公の御むほんあらはれたまいてつくものたざいふへながされ給ふと成

すみよし大明神へぶうん長久のためさんけいしたまふ所に明神のれいむありにれは御つげにまかせ御ひきめをいたしんどうしてひかりもの山をくさしてうせにx

まんxあかつきすみようし明神のしんぜんにてはなちたまふ矢くだんの大じやにあたりししけるおののけのみづむかしよりひることなかり

ゆへすなはちまんちうこう大明神の御つけなりとてしろをきづかせてまふにこのみづおほくやまだのたすけとなりしゆへすなはちこのところを

ただと名つけたまふとなり 〇源のまんちうあそん三田のげんだひろつなが子竹つなぶしうみたのかうりにしみけるかがばみづから竹つなをめし

こうへ御見やづかへにたてまつりたきよきよ申上げればまんぢう御よろこびあさからずすなみち生国をかたどりわたなべのつなとなづけたまふ

源のまんぢうの次なんひぢよ丸はとうわけて御てうあいあさからすっもひ給ふ御子なれどもおほしやしあつて中山でらせん

御でしにあづけあきたまいしになんやらちより武げいをはげみたまいいちゑん御出家の御こころざしなきゆへまん中はなはだ御はら立

あつて御付人のせのはんくわん仲光にびぢよ丸のくびうつてげんざんにいれよと御つかいをたて給ふなかみつぜういをうけ

xりひぢよ丸をたすけわか子のこうじゆ丸を身がわりにたてひぢよ丸の小袖にこうしゆ丸の首をつつみ御まへにもちきたりさし上る

天ろく三年正月三日ゑんゆふゐん御げんぷくあつて百くわん百したうすとうがぐんざんしてせんしうの御ゑんをたまわりける中にみかみゑんゆふ

ひらきやうばかり御心いさませられずすぢくとしてなはしましけるがみかどりんげんあつて御とわせたちかいければこうあいのきらくのわけこんぜうなされけ

れはすなはち御ゆふけんあつてかうあいきらくのよしおふせつけさせ給ふせつけさせ給ふすなはち左大臣御きらくなされみたいきんだちいづれもよろこ

こう京都御下向の時うらべのくわんじやすへたけ御め見へ申あければこれまたらいくわうの御かしんとなりよろこび給ふ

ただのまんぢう公京都の御やかたにてこうぞくどもおしよせけるらいくわうの御おととみつなりこうとうぞく共をきりたてはたらき

をたづさはいてたまへとうぞくらす百人よいさせ給ふとおぞくらさんざんにいたてられおそれわななきにけうせけり

しなののくにうすいとうげに一人のふし名はあら太郎といつしもの有けるがすは大明神へしゆはせのねかいふ

ば明神む中にたちたまいかづさのくにへゆきみなもとのらいくわうにげんざんせよとつげたまふによりそれよりあら太郎らいくわう

の御やかたゑゆきつなにあいそれより御家臣となりざいめうをかたどりよりみつのみつをとりうすいのさだみつとなのりとつ

光あるよむ中にひろき野にかりし給ふ所に大きなるいのししいとめ給ふ所ゑいくわんつくろいたるろうじんあらはれししのよつあしをもち

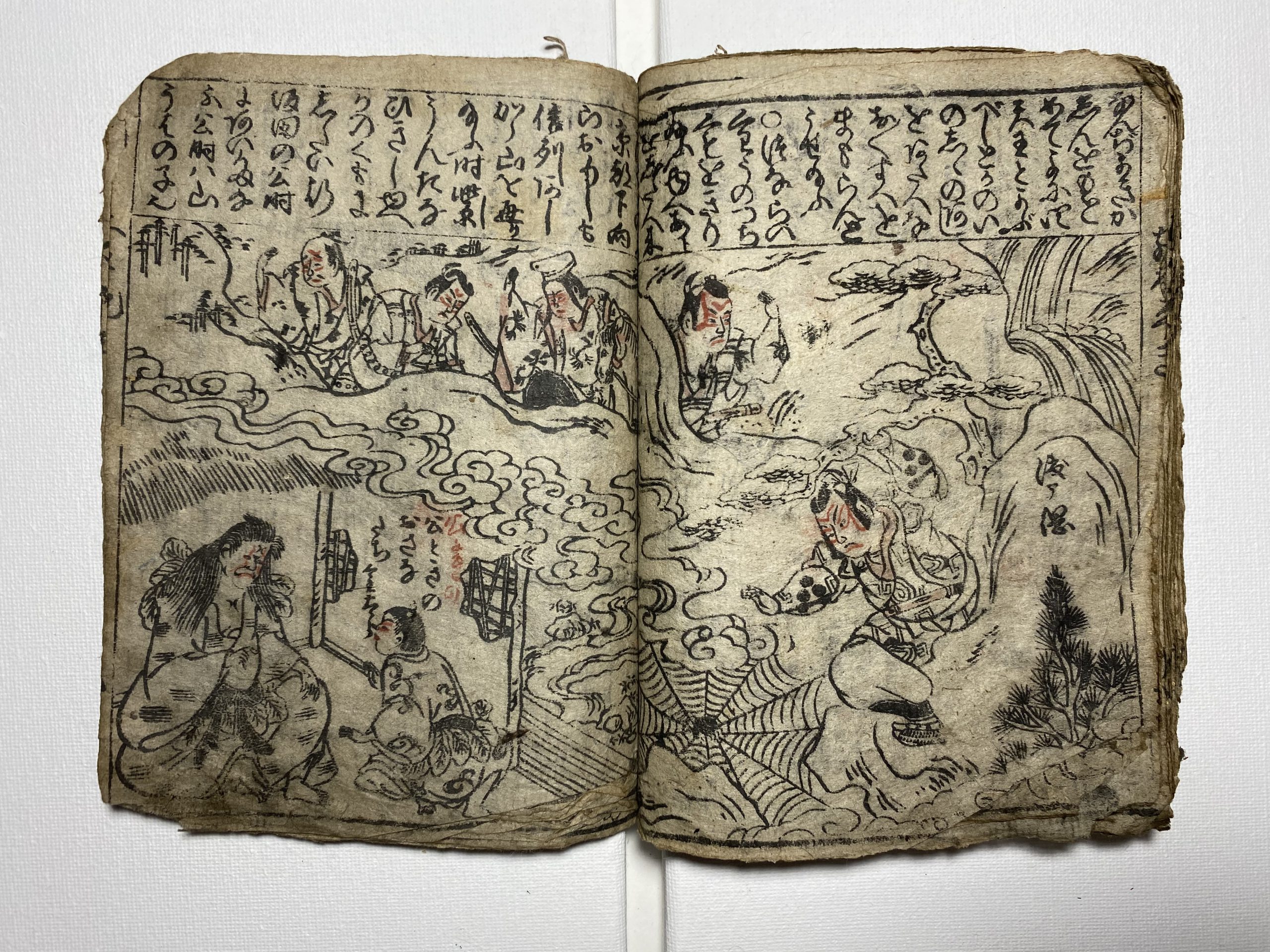

なんぢよきかしんをもとめてよに四天王とよぶべしとかのいのししのあしをあたへなおなおすへをまもらんとうせ給ふ つならいくわうのつちくもをきり給ふゆへあとをしたん来

京都下向らおかしも信州あしから山を通り給ふ時紫うんたなひきしゆへかのくもにしたい行坂田の公時にあいたな給ふ公時は山うはの子也

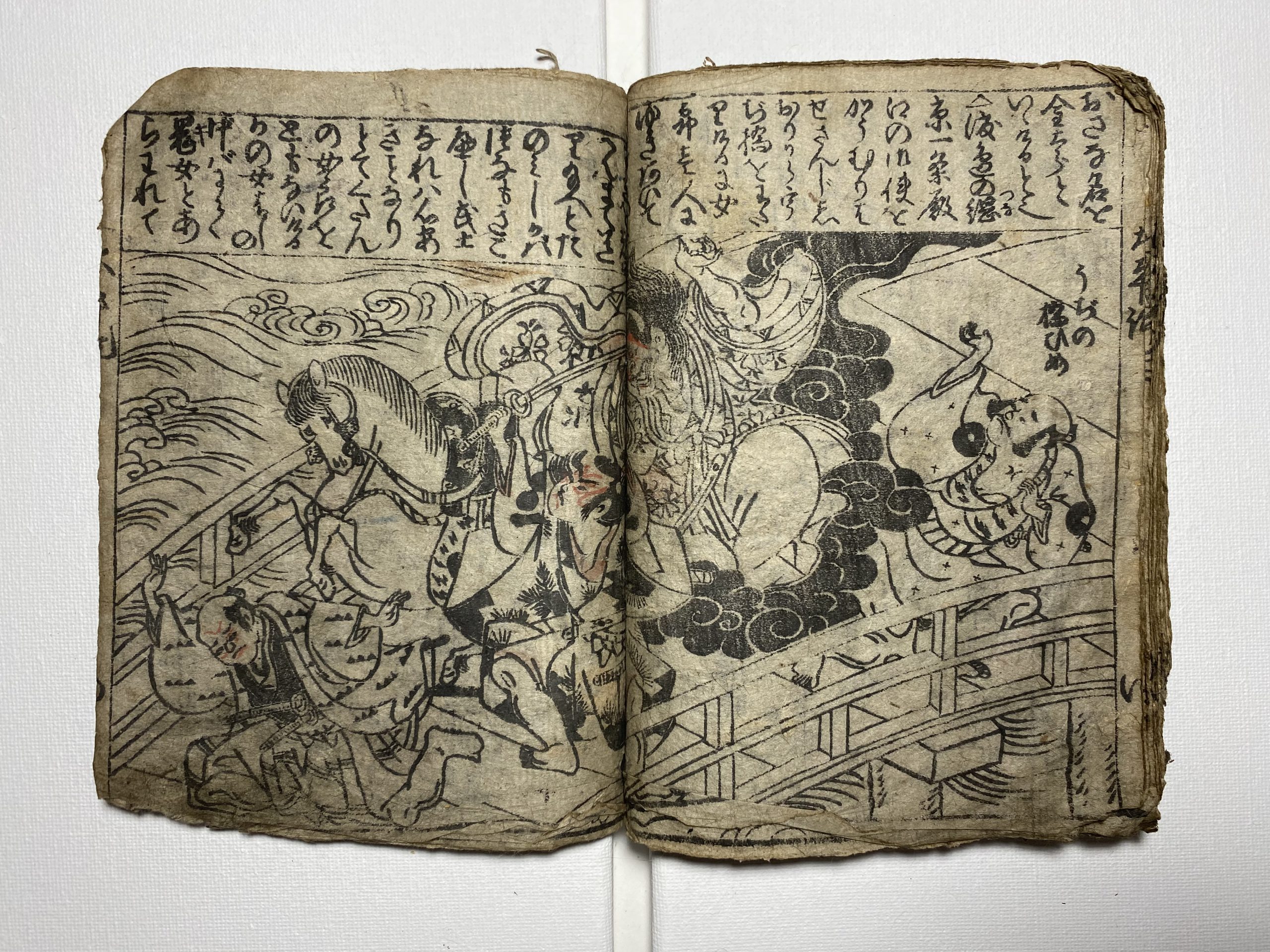

おさな名を金太郎といいけると也 渡辺の綱京一条殿卿の御使をかうむりはせさんじしおりから宇治橋をわたりけるに女郎一人にゆきあいて

へんまで送り給へとたのみしかばつなもきこへし武士なれは心安ころなりとてくたんの女郎をともないけるかの女はしの中ばにて鬼女とあらわれて

つなをあしからx中へつかんてあからんとす らいくわうの御ね間へつちくもきたり頼光の御一命をとらんとせしか頼光にはくたんの御

かけ給へはめいけんおしるしにやつちくもはたちまちきへうせにけりそれより四天王は山入終につちくもをたいぢけるとなり

平太郎義かとかつせんのせつよしかと頼光をめかけて一さん来り取くなんとせしおりふしつなx白よきにてはせさんし此てい見るよりやかて

つな終に義門が首を打取ける公時も二百よきにて罪きたりさんさんに打ちらす 頼光御悦かちとき上てぞかへりけり

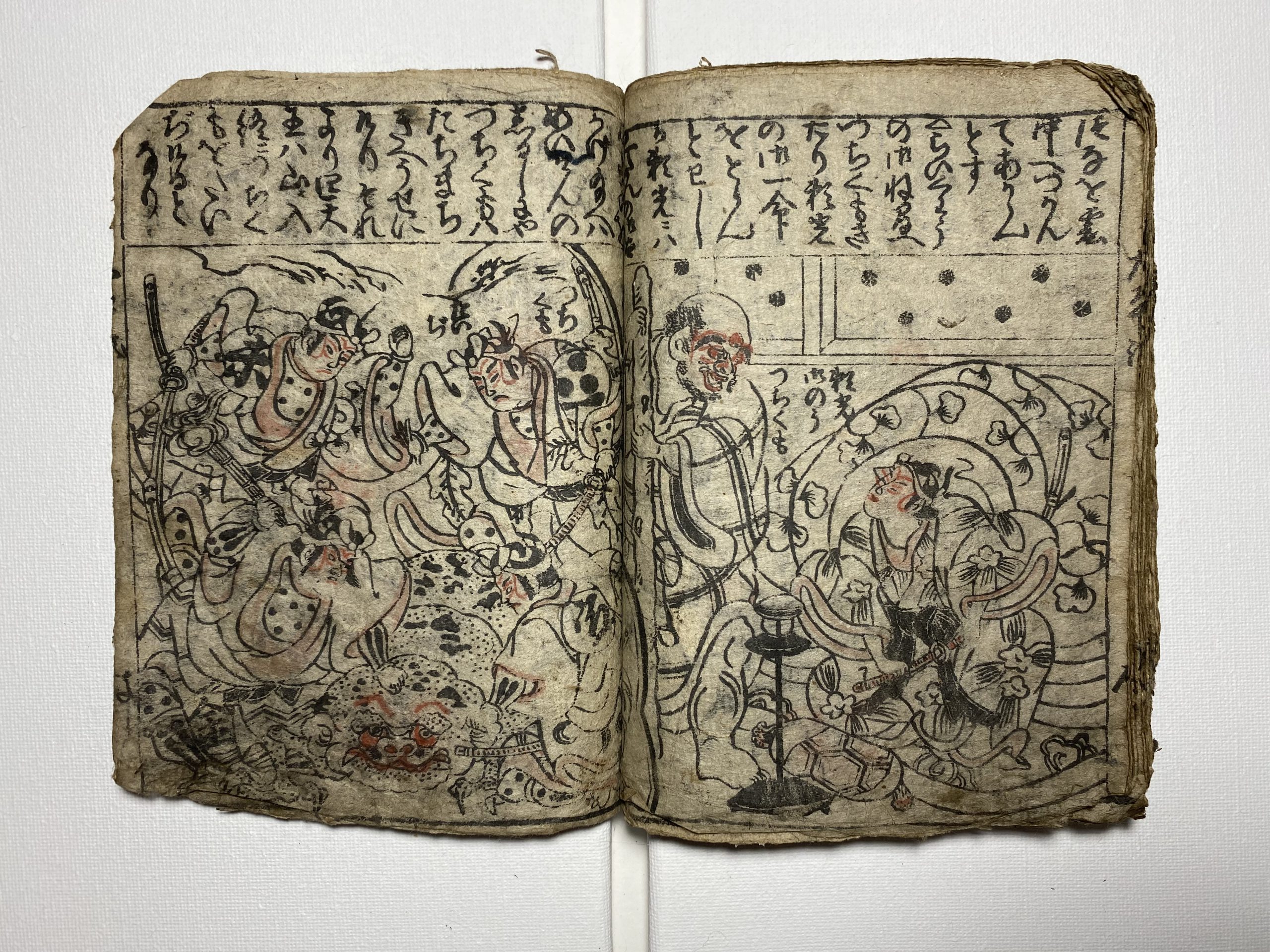

二条院の御時らく中らくくわいの鼠いづくともなく見へざるゆへはかせあ部の清明をめしてうらなわせたまへは丹州大江山鬼神すみあふくの鼠をうばい

それより源平藤橋の武士の中に源の満中の長男らいくわうなぐかのき神をたいらける者あるまじきとて急頼光をめし大江山のあつきたい

ぢけよとのちよくでう有る頼光ちよくをかうむりそれより八まんへ参詣しきせいをかけ奉る

六人の今は山ふし婆とさたをかへ大江山のふもとに付是よりすへは有もなしいかがはせんとおもふ所へしばかるおのこ来りて有のほとたづねせんしやうかたけ鬼が城へいわ

間をとひく山入らいくわうはと有所を見てあれはしばのいほりのその内におきな三人あわします一人は紀州者一人津國者又一人は山城の者なるか此山の酒てんとうしといふ鬼をたいじ

をそへかたせ申さん其為にまいよの酒をぢさんせりその名を神べんきとく酒となづけてかみのはうべん鬼のとx也よつてこの酒を鬼にあたへのますべしゑいふしたる其内に打討へきとかたりけり

おしへ給ふ三人のおきなこそくまの住吉八わたの三神守ごのしるしに出給ふと也 六人の人々鬼が城へ付かれけるやうじんきひしく打みへて石をたたみてついしとなし山をうがちてもんとをたて

先をxとなし内にくろかねの門にばんのおにあまたいたり此ころは人を久しくふくせずしてこいしきおりとわれもわれもととびいでけり其中にも一匹のおにいやいやすづ酒てんとうじへ申上御意次第に

xのはぐろを立いでて山ふし共道にまよいて是まで参り候也とうじに御めにかかる事さいわい是へぢさんの名酒有り此酒をすいすめ申さんとらい光さかつきを取出し一つのんでわたなべにさすつなさかなわなきかと有け

かいなを板にのせ頼光さしぞへぬきしらむらおし切りした打してこそまいりけるとうじ此よし見て客僧たちはいか成山に住なれかくめつらしき酒さかなをふくせらるる御ふしねはむ也われら都の習

心に受ずともじひと給はる物ならばいなといふことさしになしとうじ此よし聞よりもかへつて頼光をらいはいしらい光ざしきを立くたん酒を取いたし一つうけてさらりとほしとうじにぞさし給ふとうじうけて

其めじかんろのごとくにて引きうけうけのむほどにとうじいよいよゑいほれて客人たちに立へかたらん本国ゑちごのくにに山寺そたちのちご也しがほうしにねたみ有てそれよりひへの山へ上り我住山とおもひしに伝教大師

ひいたされ此みねへ来候いしが弘法大師にふうじられ河内国へ下り大師かうやに入定の後又此山へ立帰る丹州大江山に住ひなすとかたりてあまたのxんぞくももれもく酒をの

には八まん大さつたより給はりしほし甲を召れちすいと申太刀をはきいさみいさみて出給ふ残りし五人の人々もおもひおもひに出立て忝なくも三じやの御神あらわれいかにさんざんとうじxわれわれが

頼光は鬼神の首を打給へ五人のもの手足を打へしと山ぢの方へけすがとくにうせける 源の頼信いちはらのへ向わせたまいぐんりよをめぐらしついに鬼道丸を生

x頼信き道丸をいけどりて頼光御らんじかれはつよきくせ者とてくさりにてつなぎおき給へは大ちから成鬼有まるくたりを引承り頼光の御ね間を

比ゑい山の本坊といへる寺のちごなりしxちから人にすくれ我にしたがわざる法師はことごとく命を取しゆへ寺をおい出されそれよりこの所へx

頼光をねxとせし(おりふ)し次の間に四天王のxな公時定光東竹御前へ相つめしゆへ本望とげずしてまた市はらへ飛ゆきけり 画工 鳥居清信

近世後期における五冊物草双紙の出版

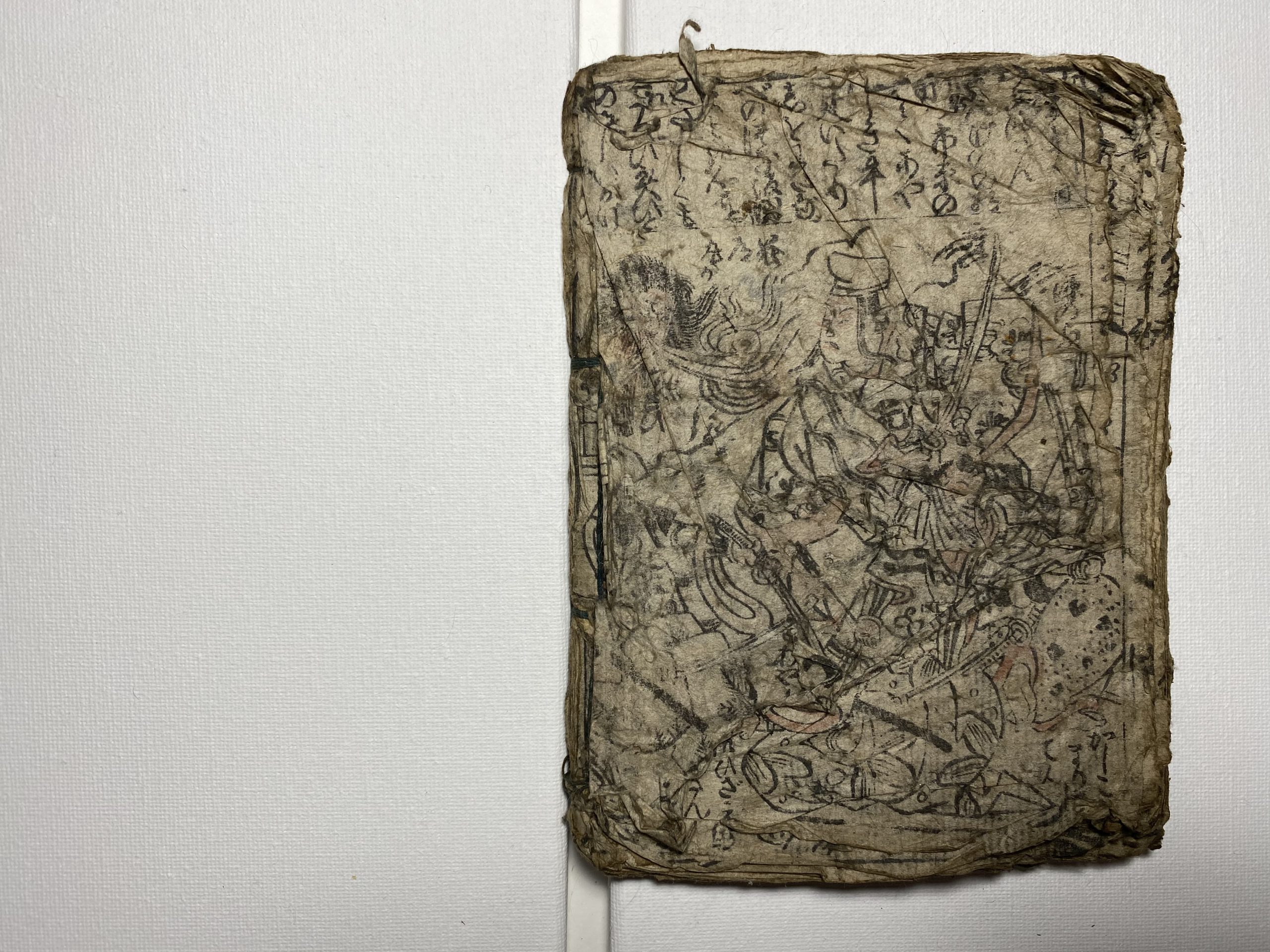

一、草双紙の概要と問題意識

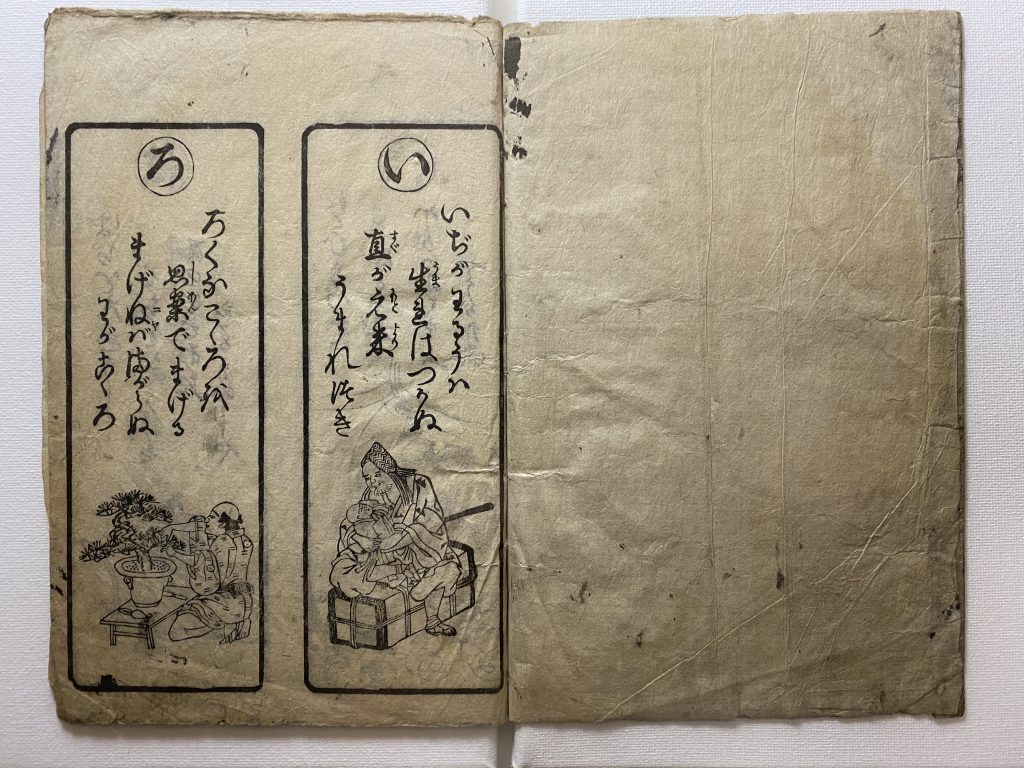

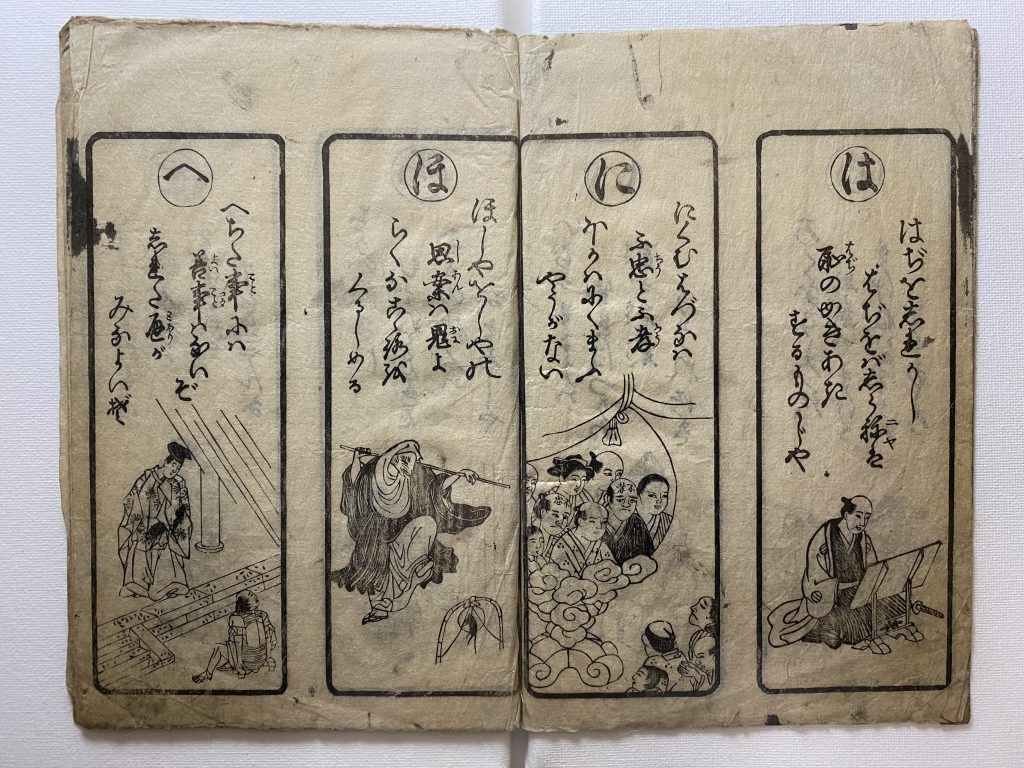

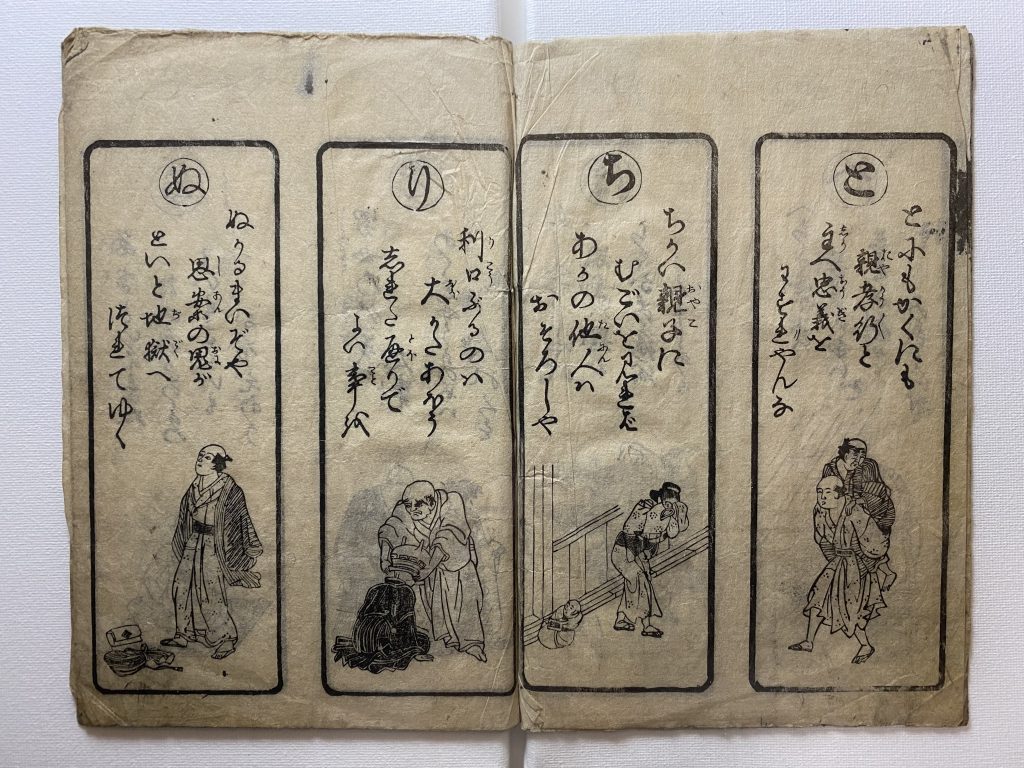

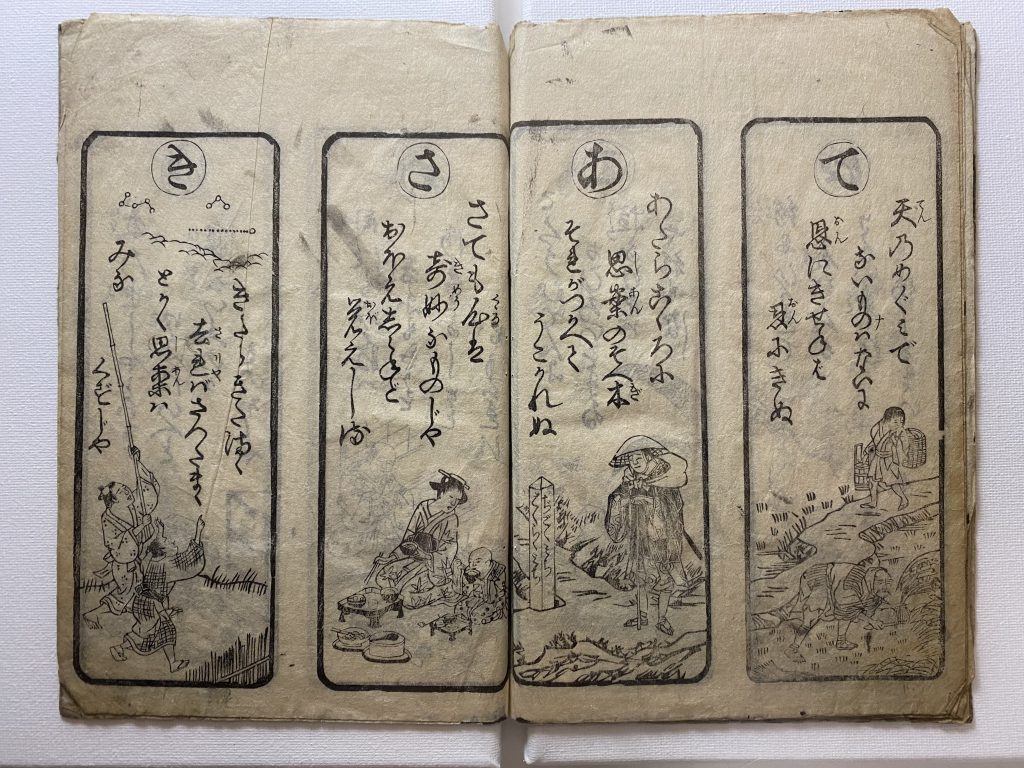

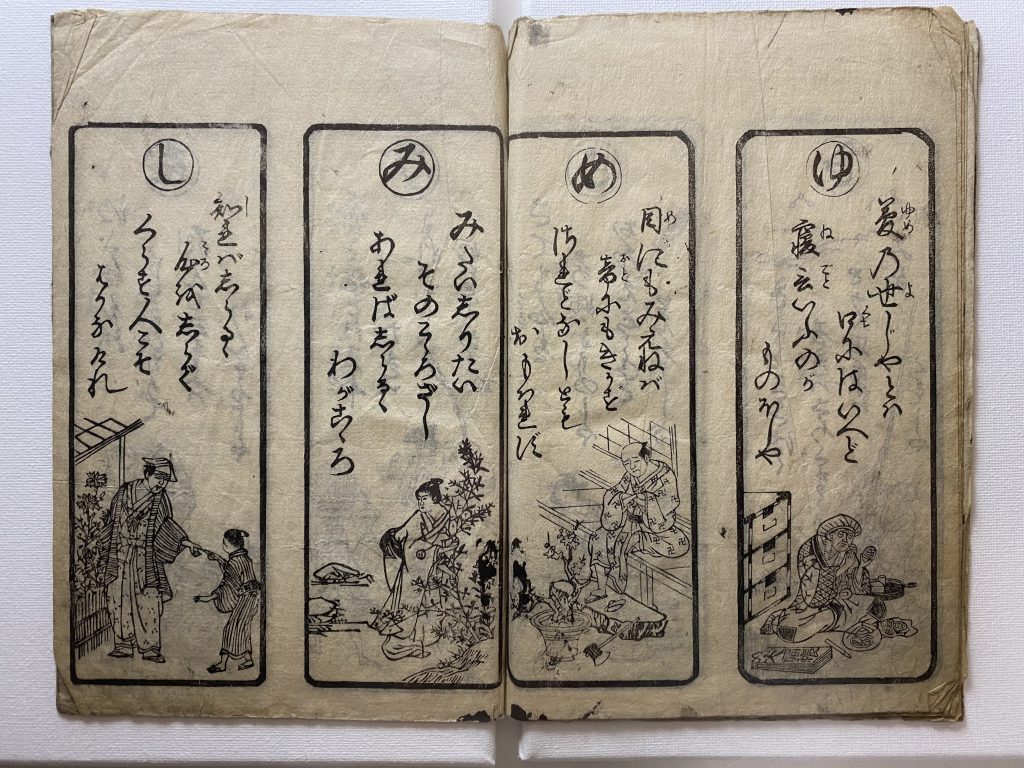

江戸時代の日本では、草双紙と呼ばれる絵本が盛んに出版されていた。出版された時代によって、草双紙の形式と内容も違う。最初の草双紙はほとんど子供向けであったが、後に知識人作者の手による大人向けの内容も現れた。これら大人向けの作品は滑稽性に富み、江戸時代文学の代表として紹介されることも多いが、そのせいか、同時代に子供のために出版されたと思われる絵本、特に五冊の形をとり、五冊物と呼ばれる作品群はほとんど注目されてこなかった。しかし、これらの絵本の多くは歴史、軍記を内容とし、当時における教育の少ない人たちが歴史、古典へのアクセスを反映している。また、後に現れた合巻、絵本読本など長編ジャンルの母体としても捉えられ、無視できない存在である。

現在草双紙の歴史について、最も一般的な図式は次の通りである。まずは早期草双紙として赤本と呼ばれるものが出版された。赤本の表紙が赤く、内容も桃太郎等子供向けの昔話であった。お年玉として子供に送られた赤本の表紙が何故赤いかというと、赤色は子供の疱瘡を避けるには有効であったと思われたからである。次に、青本、黒本と呼ばれる絵本が登場する。青本は萌黄色の表紙を持つ、ほとんどの内容はやはり子供向けであるが、やや大人向けの古典・演劇の抄録も現れた。また、古い版の青本には黒い表紙が付けられ、黒本と呼ばれる。青本に使われた萌黄色の表紙には植物性染料が使われていた。しかし、この種の染料はやや高価で、しかも黄色に褪色しやすいため、書肆はいっそ最初から黄色の表紙を使い始めた。ちょうどこの時期に、戯作者恋川春町が『金々先生栄華夢』という作品を出し、大人向けの風俗、時事の内容を持つ草双紙が流行りになり、現在のいわゆる黄表紙というジャンルを創り出した。その後、寛政の改革を経て、風刺、当世的風俗をテーマとした黄表紙は消え、代わりに、長編化し、冊数も増えたものが流行になった。一冊五丁しかないため、多くの冊に対して一冊ずつ表紙を付けるのも大変だっただろうか、複数の五丁の巻を一冊にまとめて綴じる装丁が現れ、文化三年に式亭三馬が『雷太郎強悪物語』というそれぞれ五冊が合い閉じられた二冊の合巻を嚆矢として、その後にこのような製本方法が大いに流行りだしたため、この年以降に出版された草双紙が文学史において合巻だと定義された。

二、五冊物草双紙の出版

以上従来文学史に述べられた草双紙の歴史を簡略に紹介したが、実はこの歴史の図式にはいくつかの問題点がある。例えば、恋川春町『金々先生栄華夢』が出版された安永四年から文化三年までの草双紙が黄表紙だと定義されたが、厳密には近世の人はこの時期の草双紙を特に黄表紙だと呼んでいなかった。現在我々の言う「黄表紙」とは近代以降の文学研究者が使う文学史術語に近い言葉である。しかも、黄色い表紙を持つ草双紙を「黄表紙」と呼ぶより、大人向けの内容から安永四年を境に、それ以降に出版された草双紙に「黄表紙」という名前が冠されている。この点について、中村幸彦氏にも次の論述が残されている。「安永四年以後は、青本と違った「黄表紙」に変わった証は、一つも見出されず、残存する原本にもそうした相違はない。とすれば一つの色を、青と見た人は青本といい、黄と見た人は黄表紙と称したと解する外はない。」[1]。では、なぜ現在の文学史にはこのような認識があったか。一つの理由は太田南畝が黄表紙評判記『菊壽草』における次の記述の影響だと思われる。

「花さき爺が時代には、桃太郎鬼ヶ島の支度を請負、舌きり雀のちうを尽し、兎の手がらの数をしらず。(中略)二十余年の栄花の夢、きん/\ 先生といへる通人いでゝ、鎌倉中の草双紙これがために一変して、どうやらこうやら草双紙といかのぼりは、おとなの物となつたるもおかし。」

しかし、南畝が述べた草双紙の展開図式の不自然さは近年研究者によって指摘されている。たとえば、松原哲子氏[2]は2018年絵入本学会「草双紙試論―呼称・内容と時代との関係について―」で太田南畝の記述について次のように述べている。

「これまでに既に指摘されているように、赤本には読書の対象とする以外の役割もあったという。長きに亘って、初春の祝儀物や縁起物として多くの年少者の手に渡ったものと想定される。誰もが草双紙との最初の出会いは、「桃太郎」など、幼童向けの短編だったのではないか。『菊寿草』に示された、昔話物から始まる草双紙の展開は、草創期から安永期末までの草双紙の展開を捉えたものではなく、著者自身の読書遍歴の振り返った結果である可能性についても検討する必要があるものと考える。」

松原氏はさらに図1を挙げ、従来の図式を否定した上で、新しい仮想を提示した。つまり、従来の説では草双紙の発展は昔話・初春の祝儀物である赤本から始まり、古典、演劇抄録の多い黒本・青本を経て、時事的・当世的な黄表紙になったと謳われてきたが。そうではなく、赤、黒、青本が併存した時期も存在した。また、草双紙全体の傾向として、早期の草双紙には昔話・初春の祝儀物が多かったが、明和安永頃から言語遊びの使用が増加した。

五冊物草双紙の場合はどちらかといえば、松原氏の図の中の古典演劇抄録の内容を持っていた。このような五冊物草双紙について、当時の戯作者式亭三馬が随筆集『雑記』[3]に次のように述べた。

「因に云、赤本は一冊の紙数五張に限りて、二冊物、三冊物なりしが、文化初年の頃より、敵討の趣向流行して、吾友南仙笑楚満人敵討物を著作して大に行はる、此時に、五冊もの、六冊物を作りて、前編、後編と冊を分ちて、ひさぐ事となりぬ、おのれ三馬、敵討のさうしは嫌ひなりしが、西宮のすゝめにまかせて、始て敵討絵ざうしを編み、且は絵ざうし合巻といふものを始たり(合巻とは五冊ものを一巻に合巻して売る也、されば、合巻の権輿は作者にて、予が工夫、板元にては西宮が家に発る)」

彼の言う通り、江戸時代の書物は内容と形式が密接な関係を持っていた。そして、敵討ちと伝記を主な内容とした五冊物は合巻というジャンルの母体としても考えられる。しかし、彼は五冊物の始まりを文化初年としているが、実はそれより早い時期に五冊物が出版されていた。つまり、いわゆる「五、六冊物」の権與は彼の言う文化頃ではなく、実は青本黒本時代から「五冊物」がずっと出版され続けていた。それは、絵本を読みたい子供はいつの時代にも存在するはずであり、その需要に応じて書肆も子供向けの絵本を出し続けていたからである。また、安永四年以降に出版された子供向け内容を持つ草双紙も実は多く現存している。これらの草双紙は五冊で、青本、黒本時代の五冊物と同じく歴史、軍記的な内容を持つ。題簽に、「五冊物」と書かれたものも多い。試しに棚橋正博『黄表紙総覧』のもとに、従来黄表紙期だとされる安永四年から文化三年まで出版された五冊物の点数を図2に示すと、この時期に出版された五冊物の点数はかなり安定していたことが明白である。その理由は五冊物がそれ以前に既に発生し、また五冊物に対する需要も長期的に安定していたからと推定できる。

五冊物の一つの特徴として挙げられるのは序文の存在である。勿論一般的な滑稽な草双紙にも序文があるものが少なくないが、他本よりも高い比率で五冊物草双紙が序文を持っていたことが五冊物では教育性が重んじられた証である。五冊物の序文は一種の定型文句みたいな形式を持っているが、その内容から五冊物草双紙の出版目的を推測できる。古典故実を女、子供に知ってもらうために出版したのが序文にみられるもっとも一般的な主張である。

例えば、天明六年榎本屋刊『新版前々太平記』[4]の序文に次のような文がある。

「孟子曰不仁者可与言哉安其危而利其災楽其所以亡者と本朝聖武帝の御母藤皇后の寵に驕りし玄昉が業行光仁帝の御宇恃力呰麿が滅亡其九牛が一毛を全部五冊の画に摸し嬰児の弄とするも行善退悪の階ならん欤」

また、享和四年西村屋与八刊『天神御一代記』[5]の序文も似た表現を持つ。

「菅公の御一生の事は世の人普知る処なれども童蒙に示さん事を思ひて蘭徳子の筆勢に趣を写して猶御神徳の著ことを永く傳へんと永壽堂梓す」

蘭徳子とは絵師蘭徳斎のことで、永寿堂とは書肆西村屋与八である。この序文に示された通り、教育を受けていない人にも、古典や歴史を絵図の形で親しんでもらうことこそ五冊物の狙いであっただろう。

江戸ではなく、上方で出版されたから厳密に草双紙だとは言えないが、寛政五年大坂で出版された五冊形式絵本『絵本太平広記』[6]の後書きにも似たような記述がある。参考のために次に掲げる。

「曩昔に懶斎藤井先生和漢の故事を摘抄して和漢太平廣記と号し世に行はるゝ事既に久し今又其中より教導奨善の稚幼に親しく近からんもの幾許を抜萃し其文意を図画に摸出して五冊の絵本となしこれをしも絵本太平廣記と名つけて且国字もて其こゝろを上にしるして淀川の流れたえせぬ御代の長柄の橋の長き春日の御ながめに大伴のみつの浦はの御伴い等さしひろめたてまつるのみ 浪花書肆 乾隆堂主人拜誌」

諷刺性を重んじた黄表紙作品にあるこの種の文言はよく出版規制に応じた建前に過ぎないと言われているが、五冊物絵本においては、内容をも併せて考えると、序文で述べられた通りに、古典の知識などが欲しい知識層が低い人たちに喜ばれたものとしてつくられた可能性も高い。

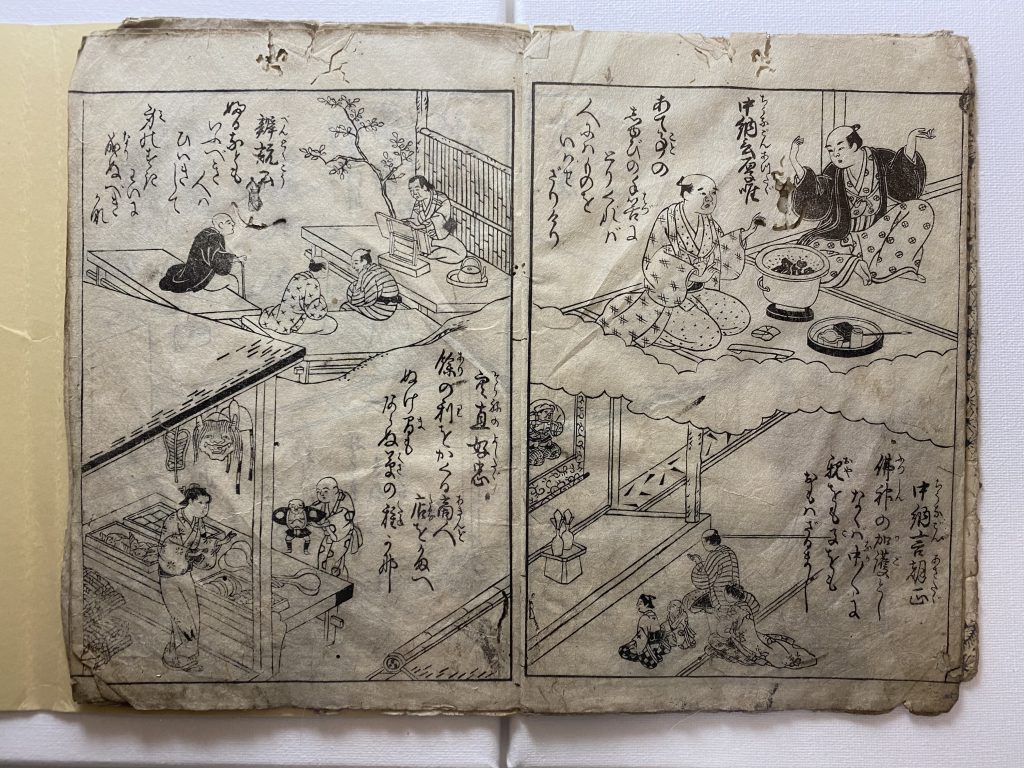

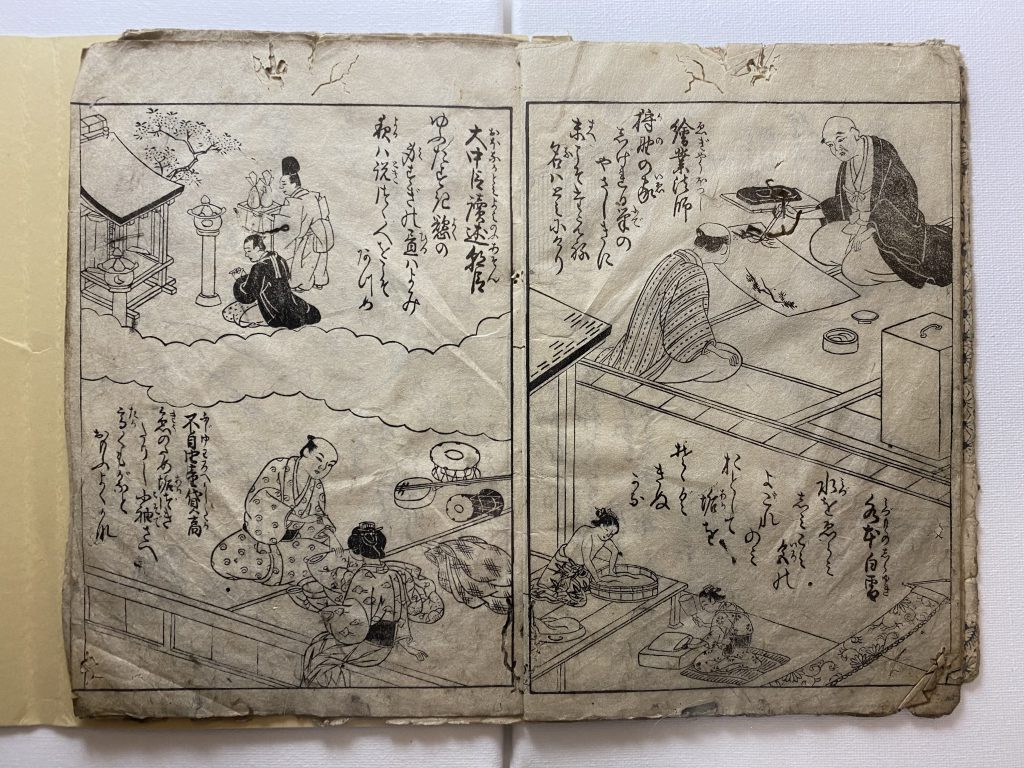

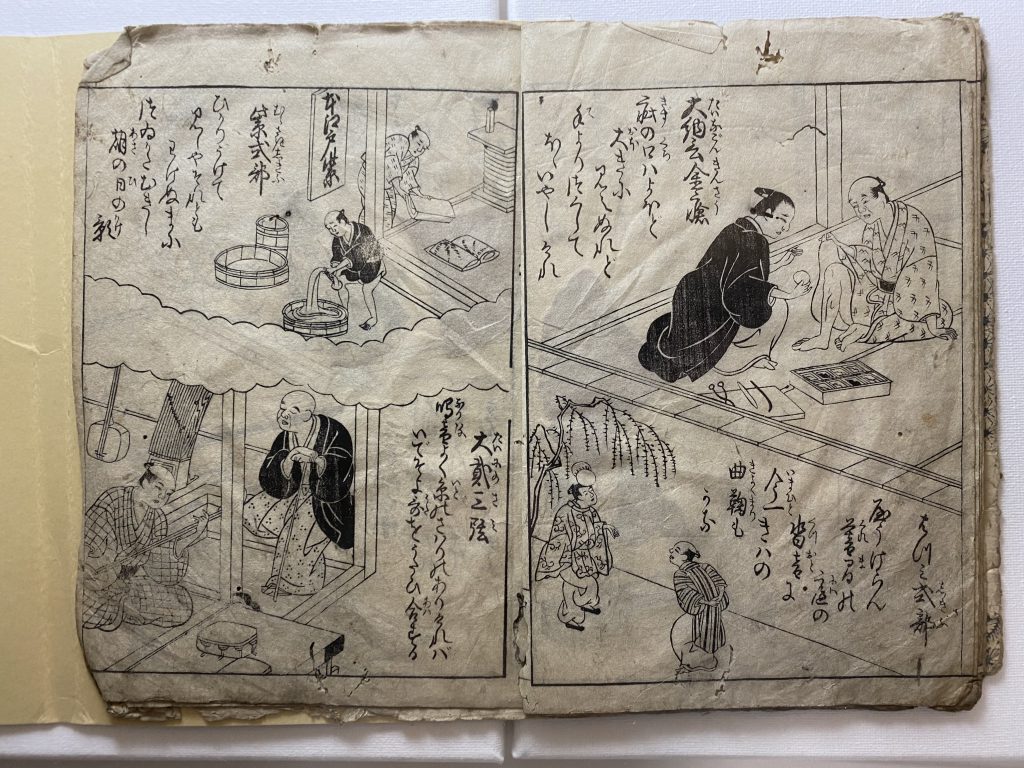

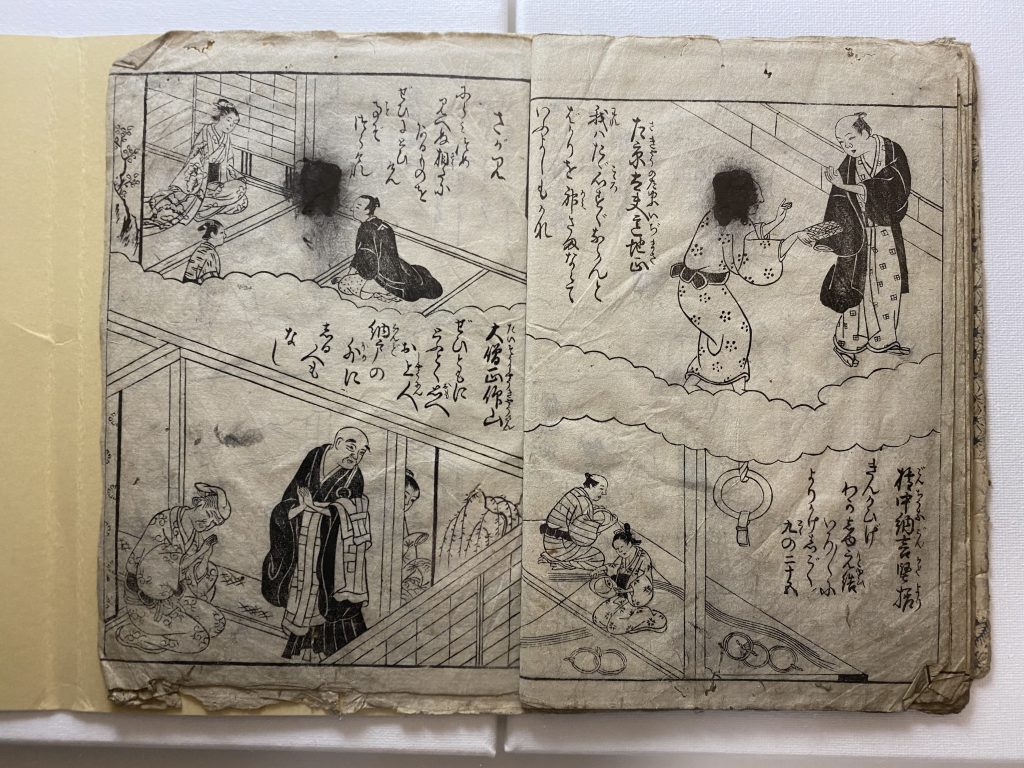

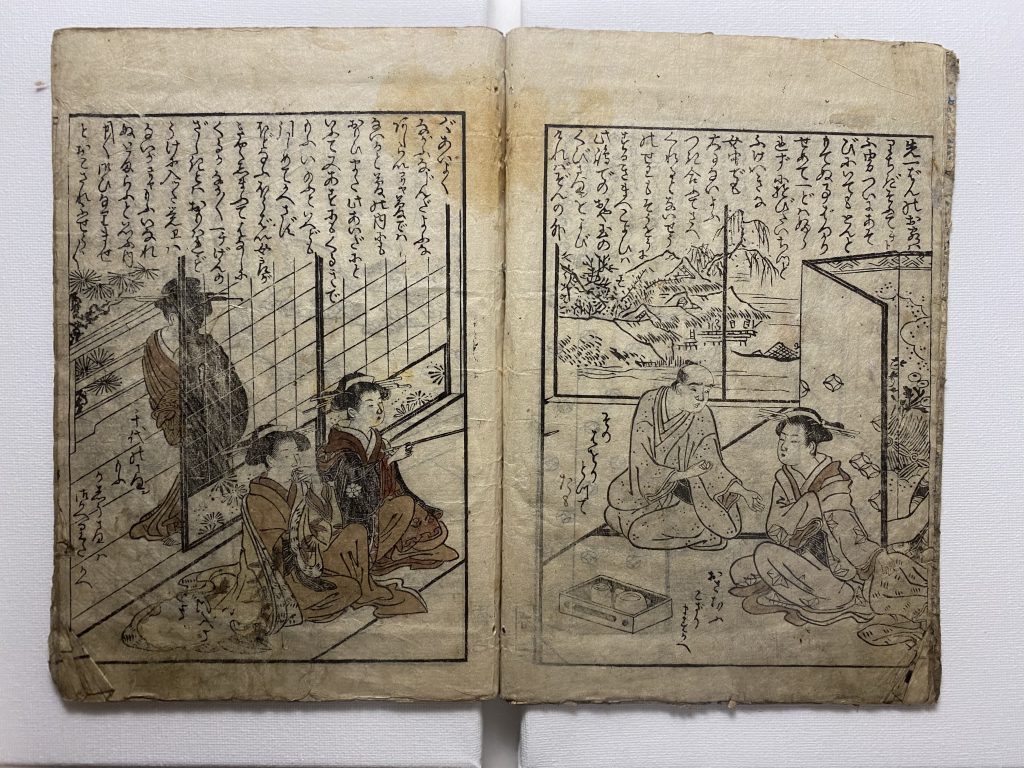

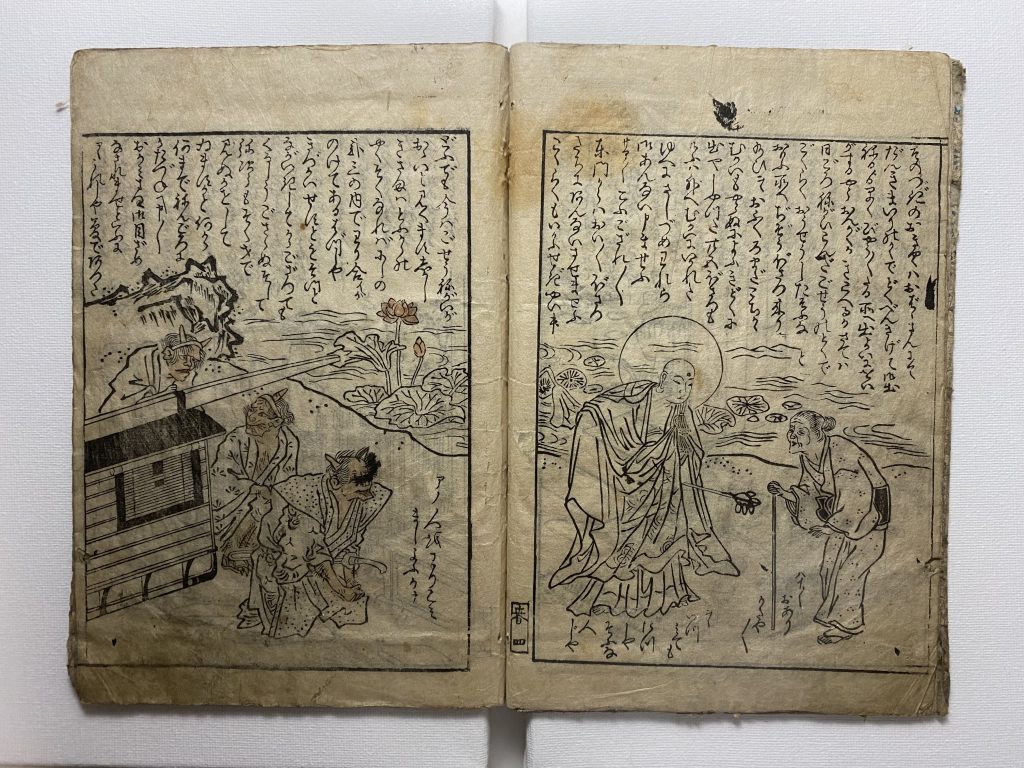

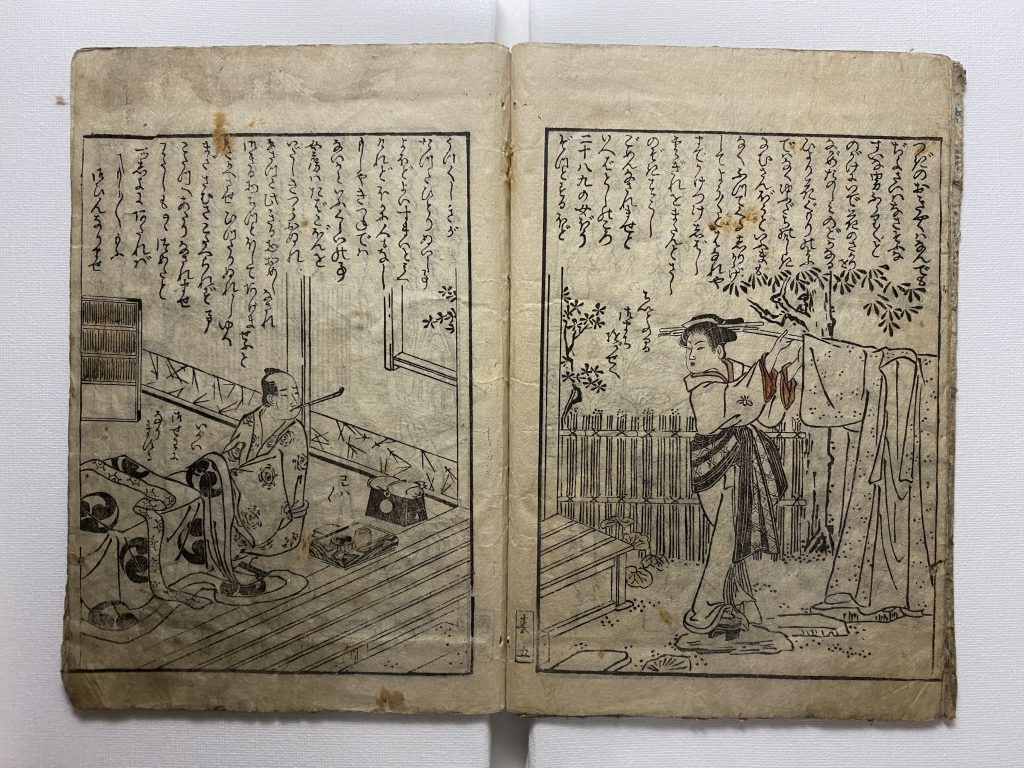

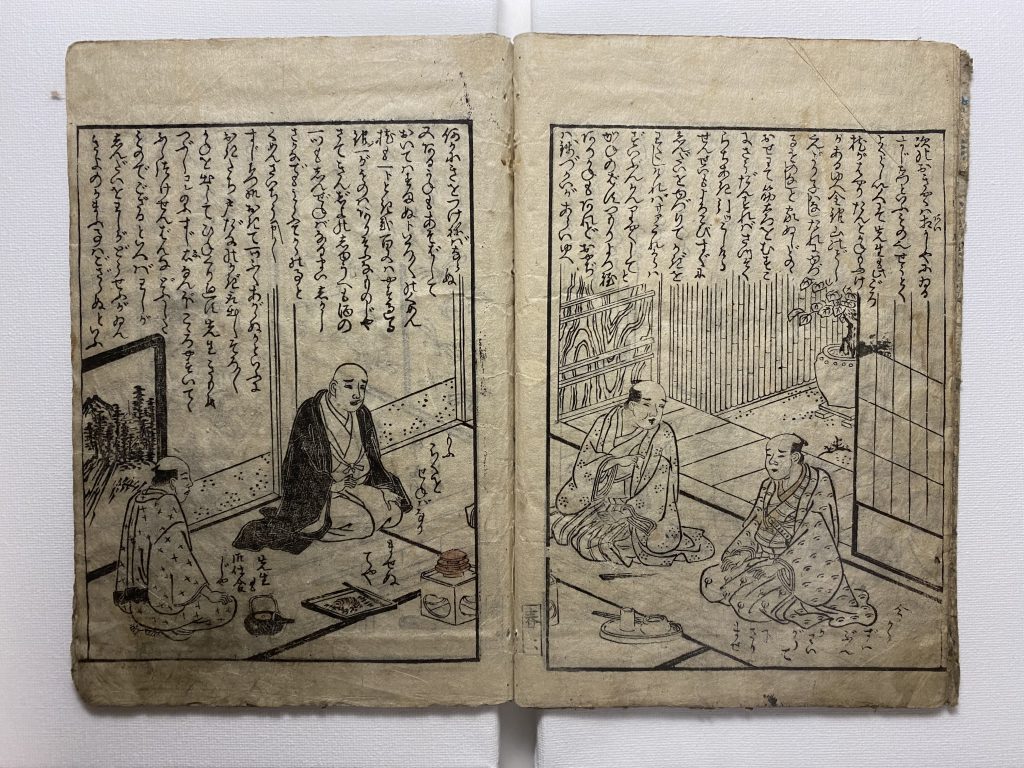

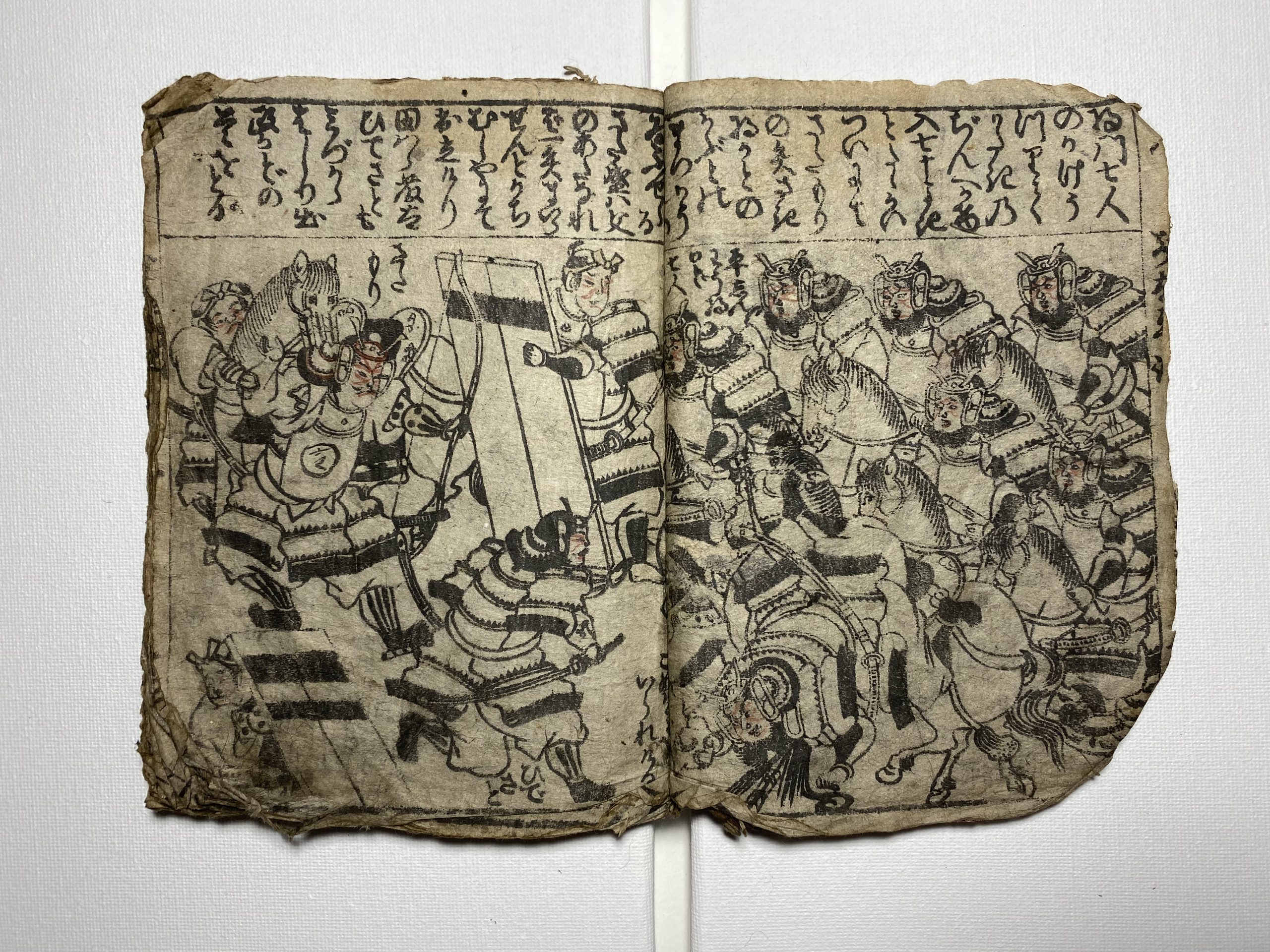

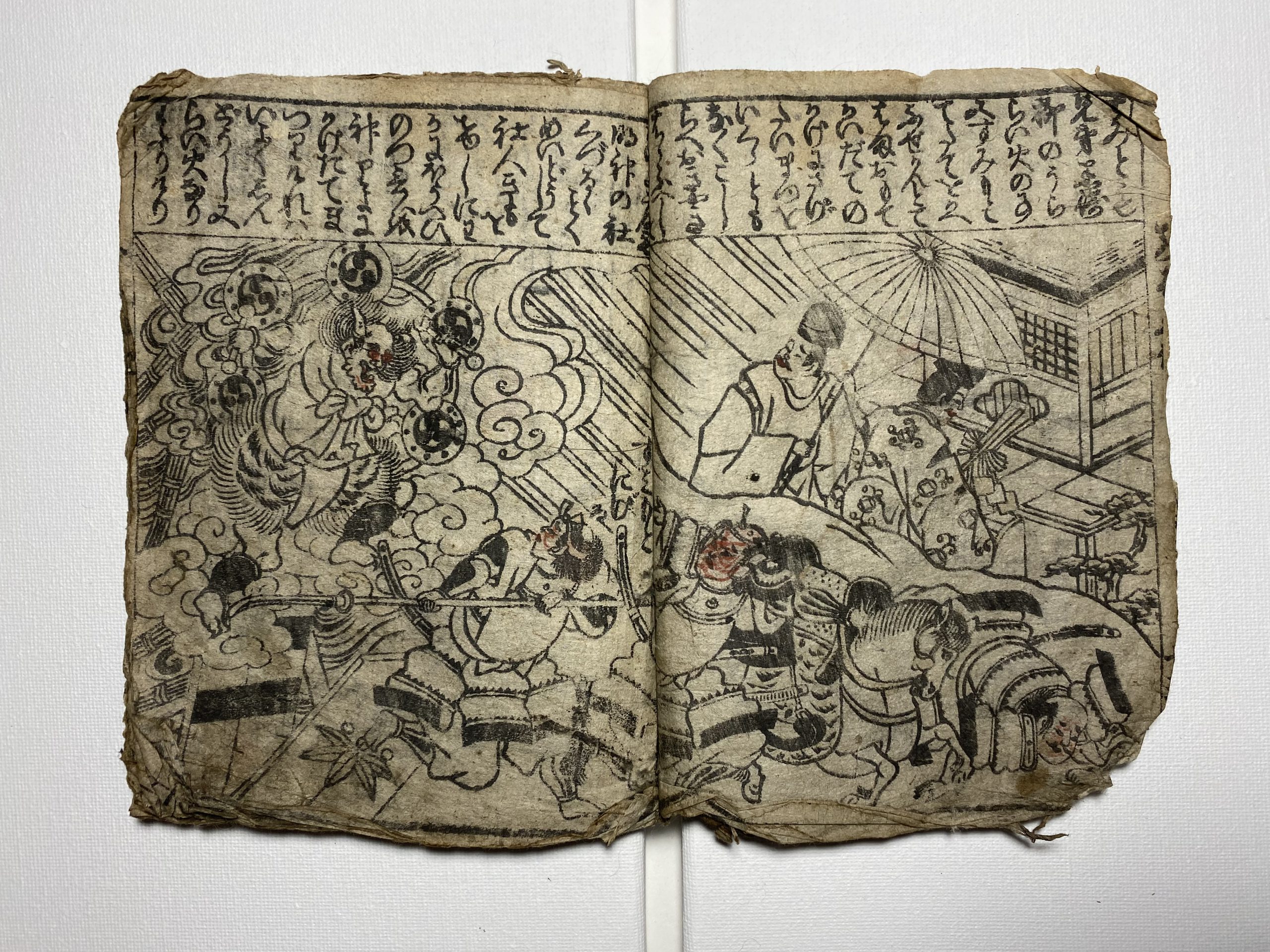

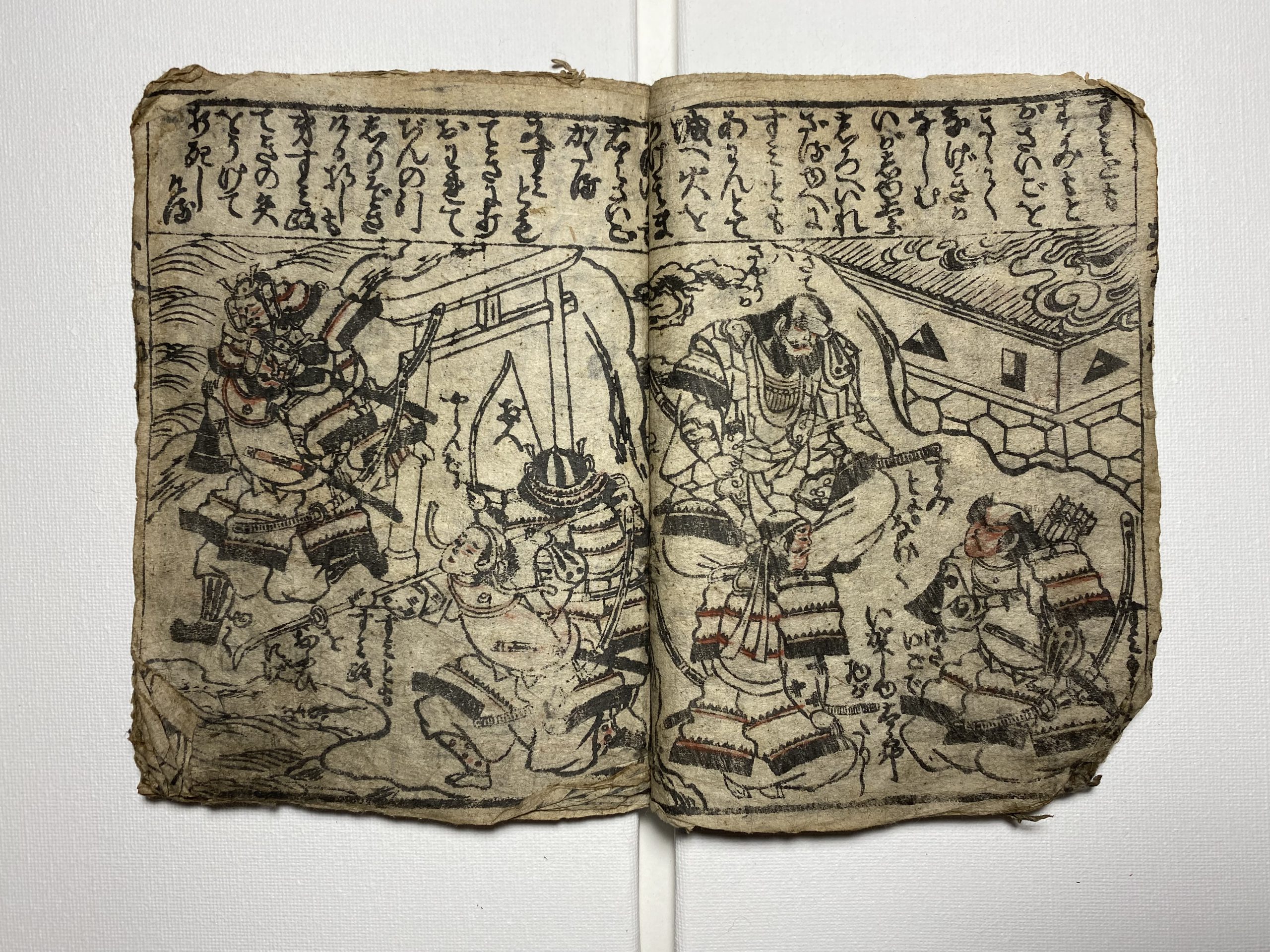

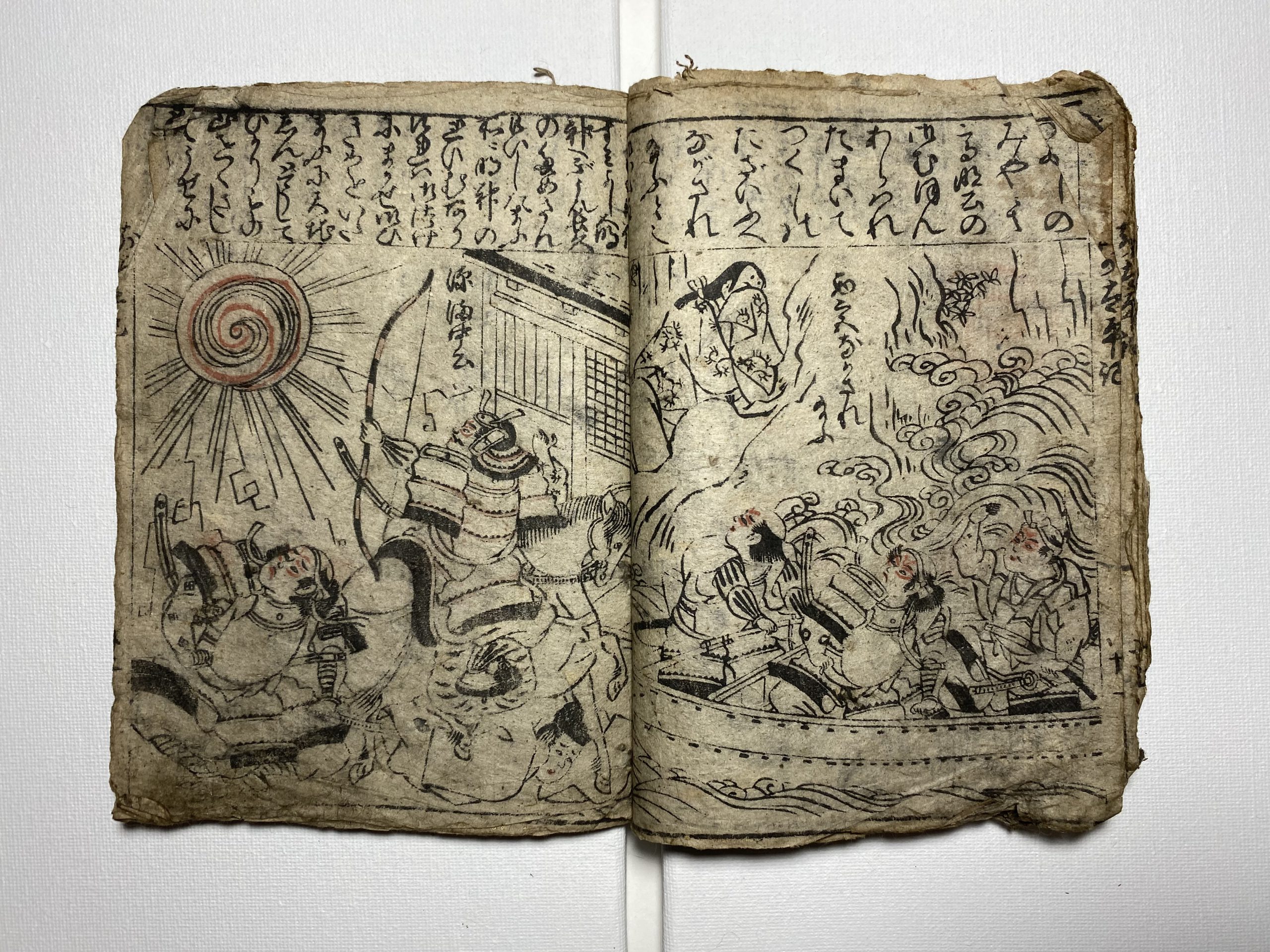

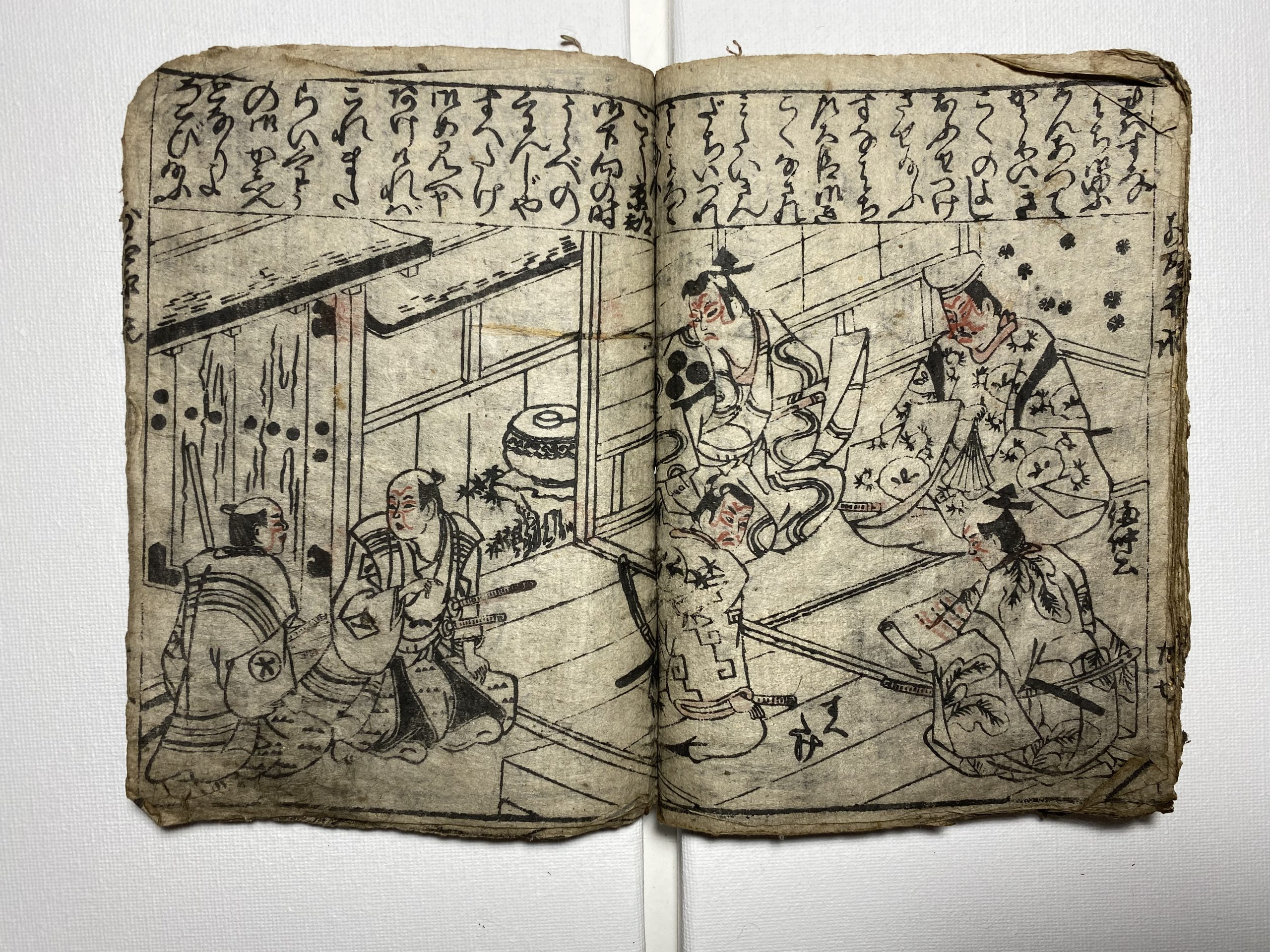

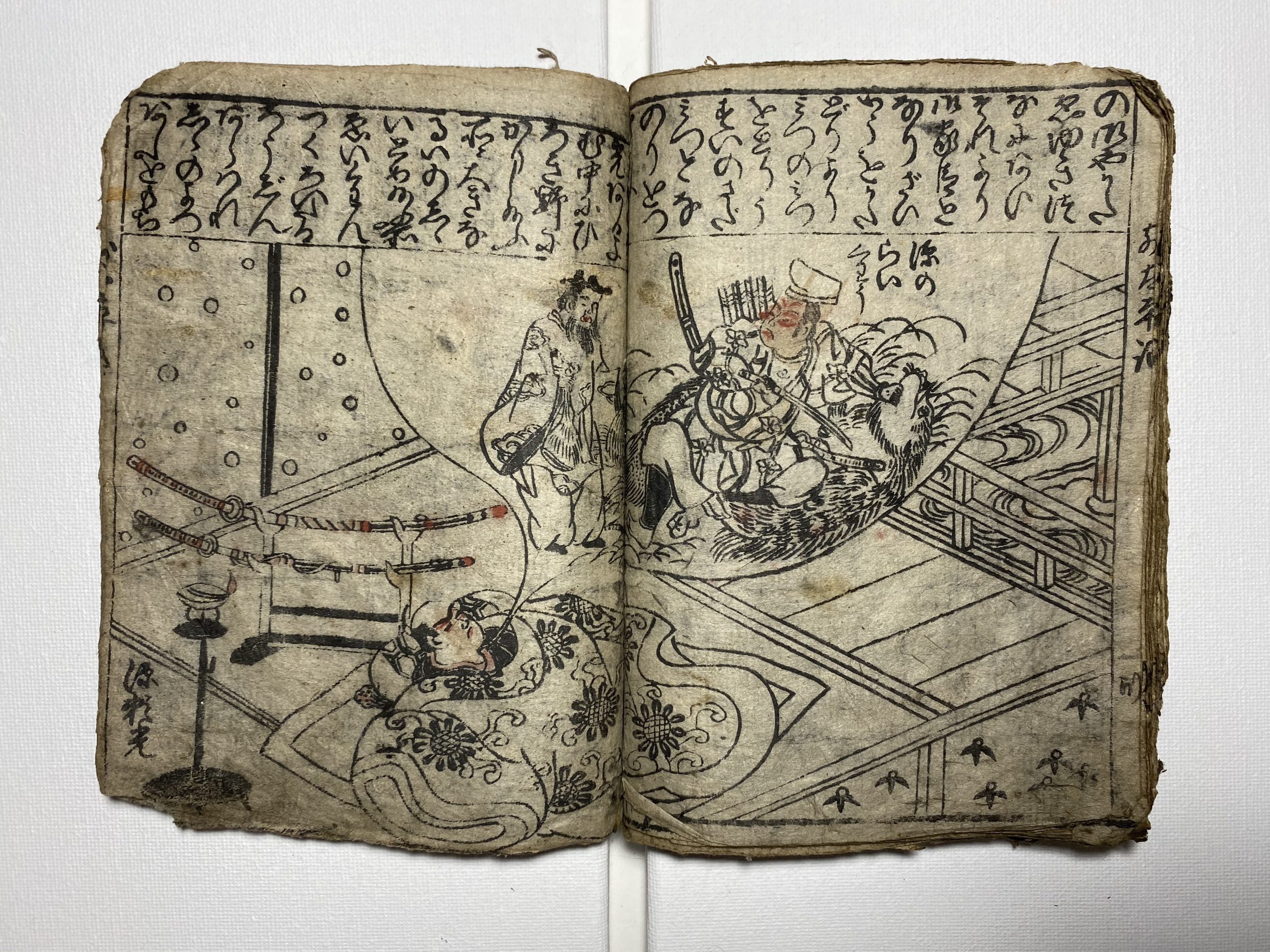

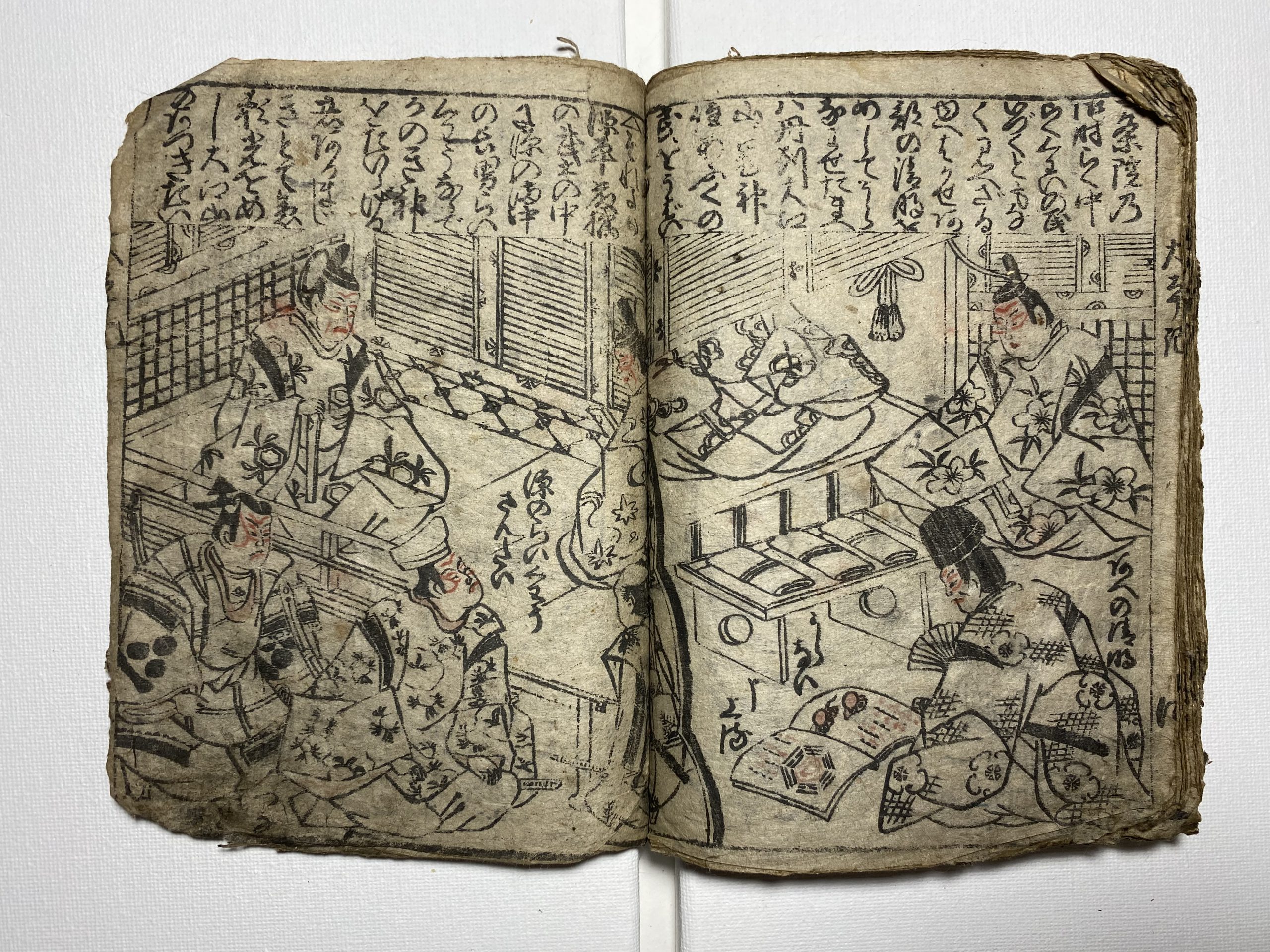

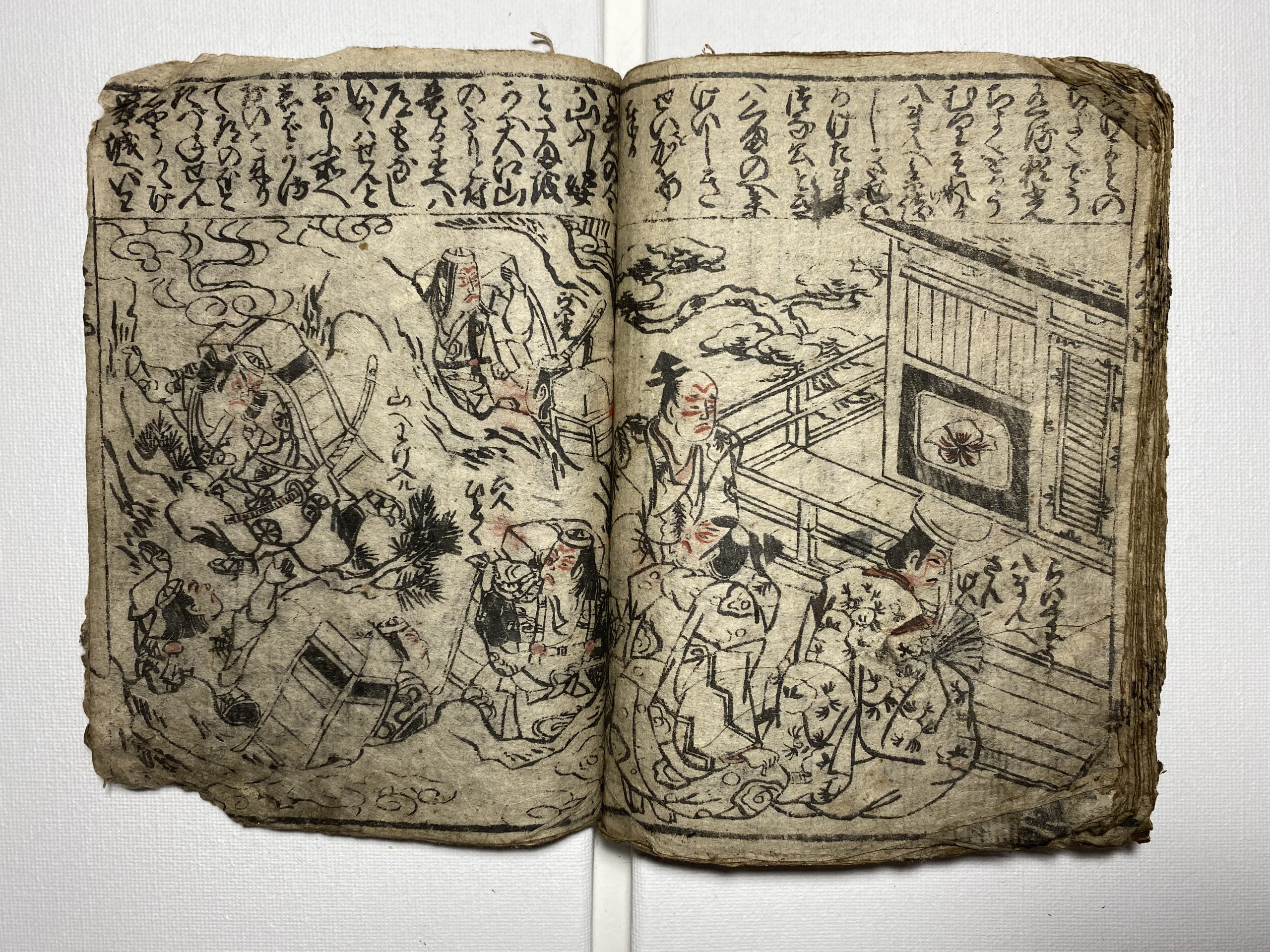

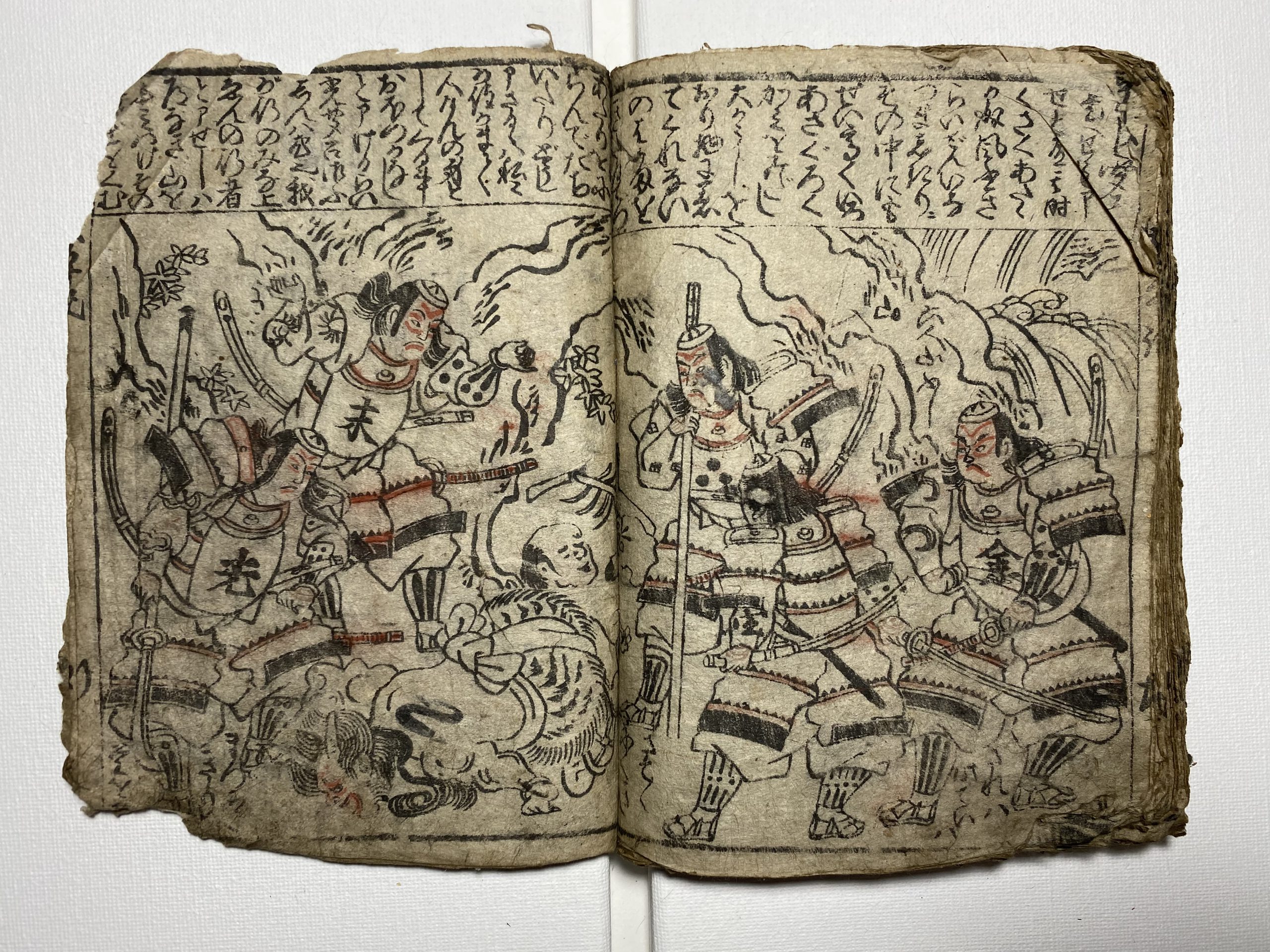

三、五冊物草双紙の一例――『絵本天神御一代記』

『絵本天神御一代記』は享和四年に江戸の板元西村屋与八が刊行した五冊の草双紙である。内容は菅原道真の一代記であり、近松門左衛門作の浄瑠璃『天神記』と似たような展開を遂げる。即ち、菅原道真が梅花の下に誕生し、進学した後に、一旦朝廷に仕えるが、讒言を受け筑紫に流罪される。冤罪のままで、異郷で亡くなった道真は死後、雷神となり、京都の宮中に雷を降ろし、復讐を遂げるが、最終的に僧の念仏によって救われ、成仏し、学問の神になった。

五冊物草双紙の例として挙げたが、実はこの本の現存するものは二冊と五冊の二種類がある。享和四年の西村屋与八出版目録にも「二冊」として書かれている。しかし、少なくとも原稿を作り板木を彫る段階では、五冊のつもりだったと推定できる。なぜなら、一般的に冊の冒頭にしかない屋印がこの本において五丁ごとに現れ、合計五つ確認できるからである。

何故二冊の形でも出版されたかというと、まずは形式に注目したい。二冊本の場合は行成表紙がつけられており、しかもやや大きい半紙本の形を取っていた。一般的な安い表紙を付ける五冊の中本草双紙と比べて、古典絵本の古めかしい高級感を創り出そうとする意識も伺われる。また、二冊の形は典拠の影響を受けたとも考えられる。本自体に言明されていないが、各画面の酷似性から、この本は実は江戸中期奥村政信作『絵本天神御一代記』を典拠としていることがわかる。奥村絵本は近松門左衛門の浄瑠璃の抄録に近いもので、二冊の形式をとっていた。内容だけでなく、蘭徳斎絵本の二冊の形も奥村政信絵本のそれに倣った可能性が高い。

では、五冊物草双紙として蘭徳斎の『絵本天神御一代記』が奥村絵本のような古い絵本を典拠として利用する際に、どのような性格を持っていただろうか。それを検証するために、次に内容面から典拠である奥村政信の絵本と比較してみたい。

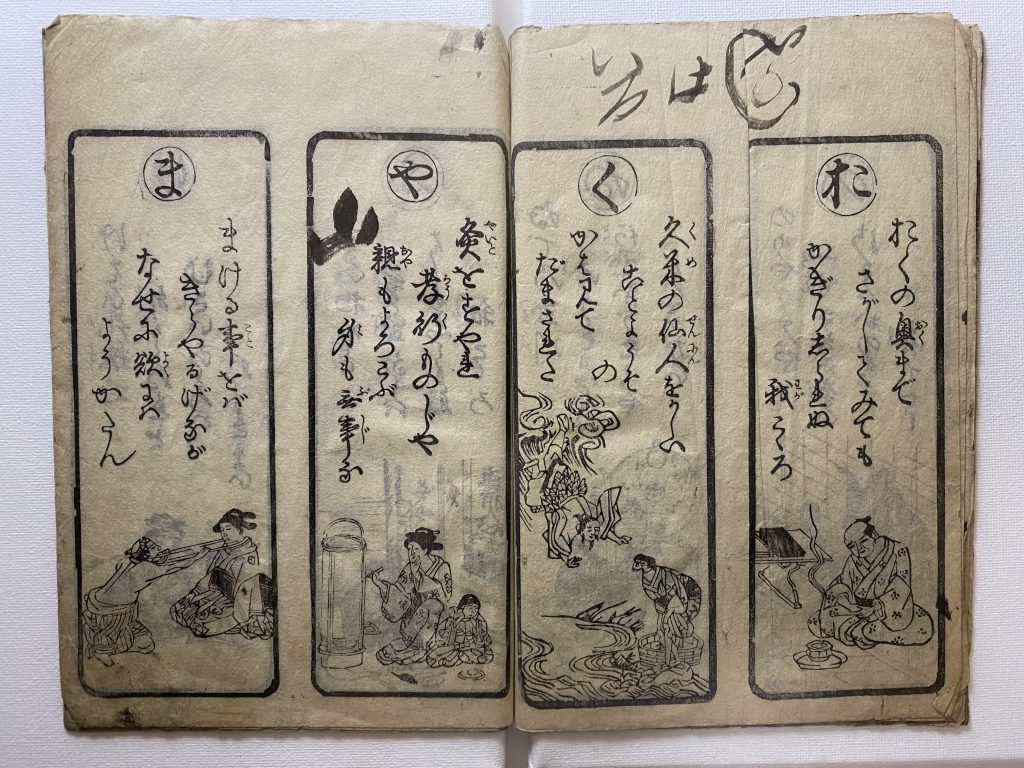

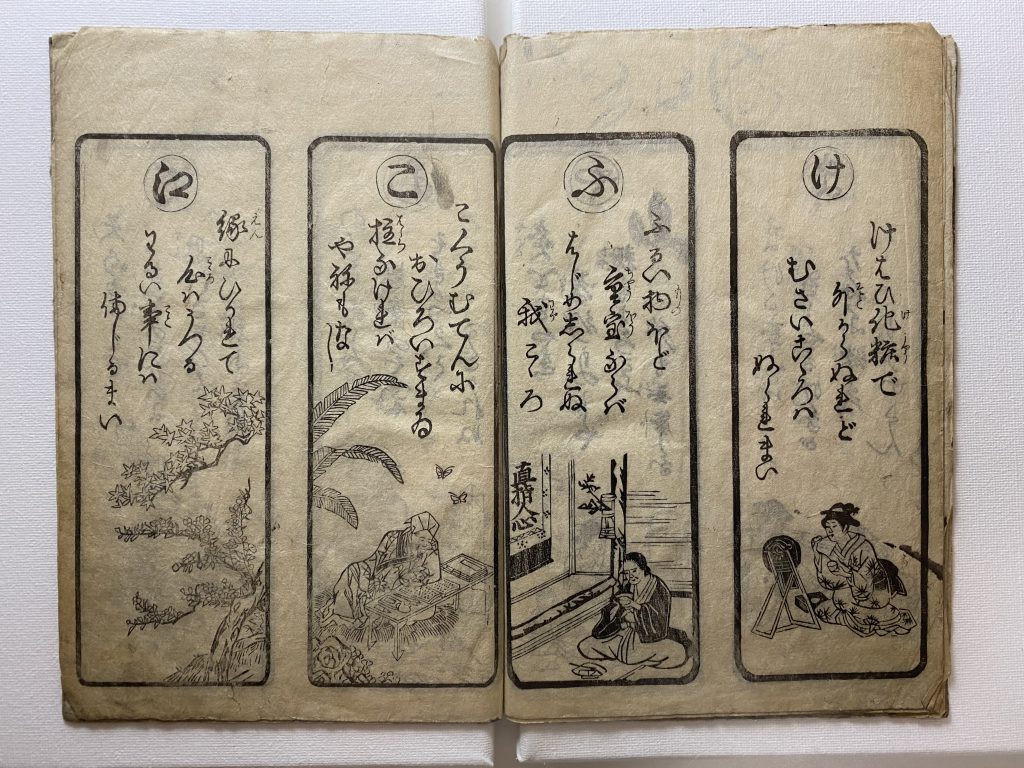

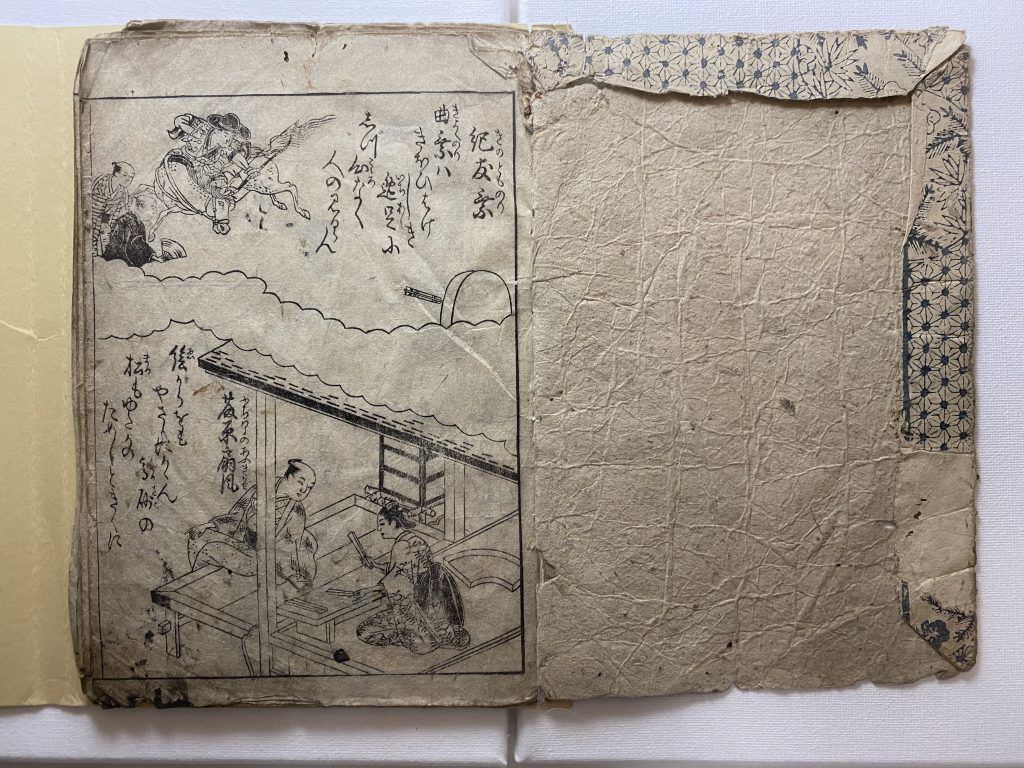

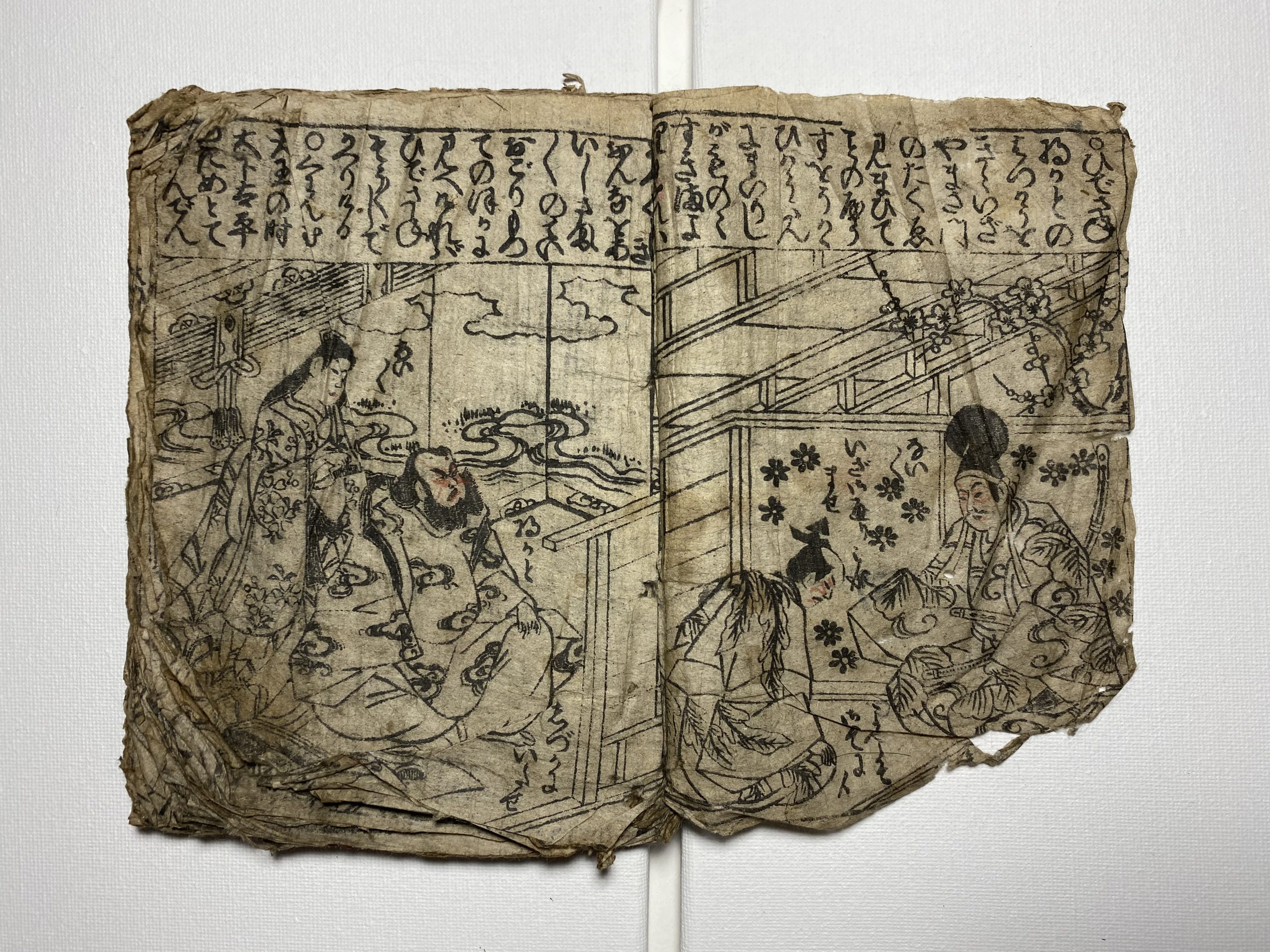

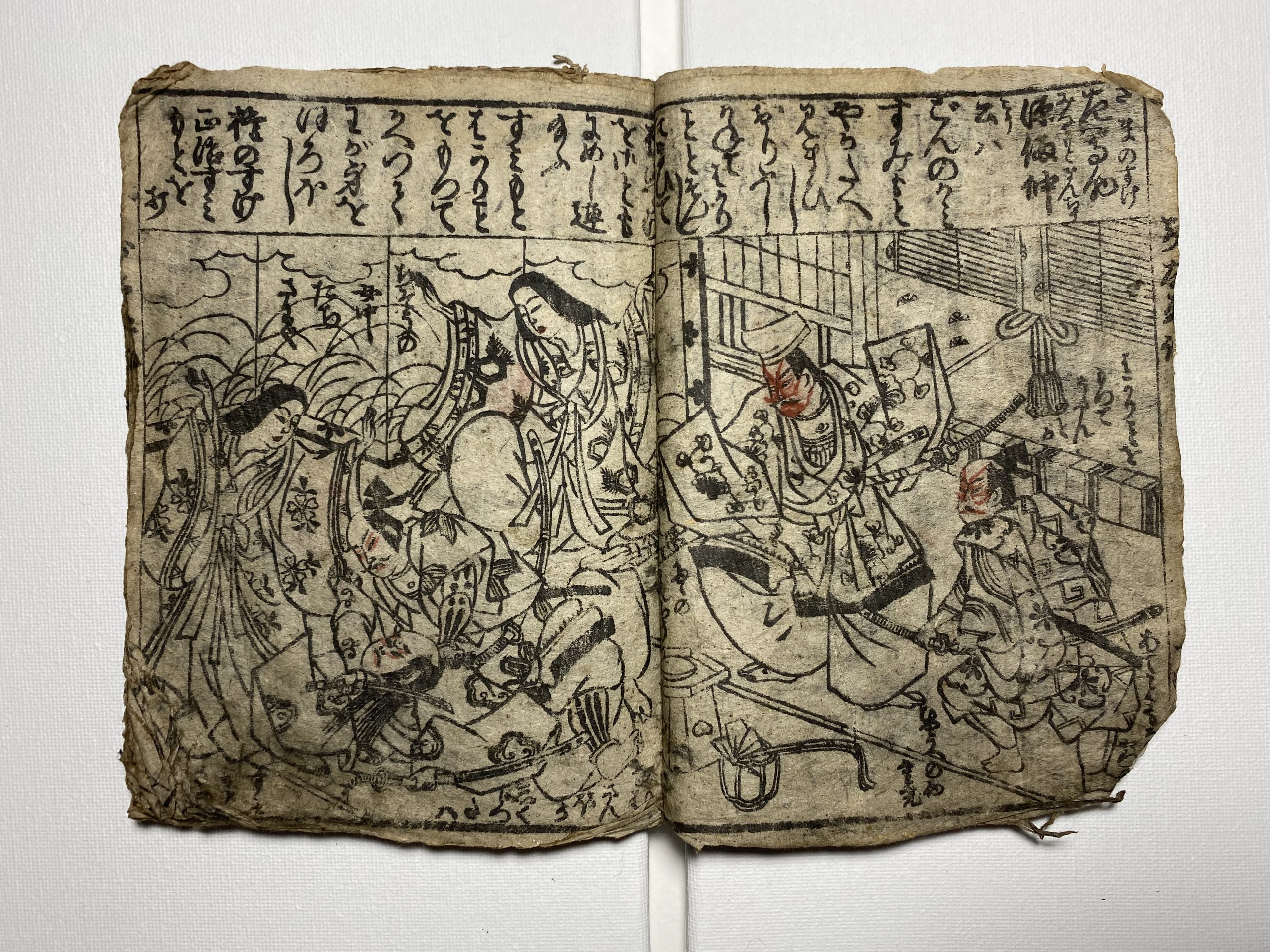

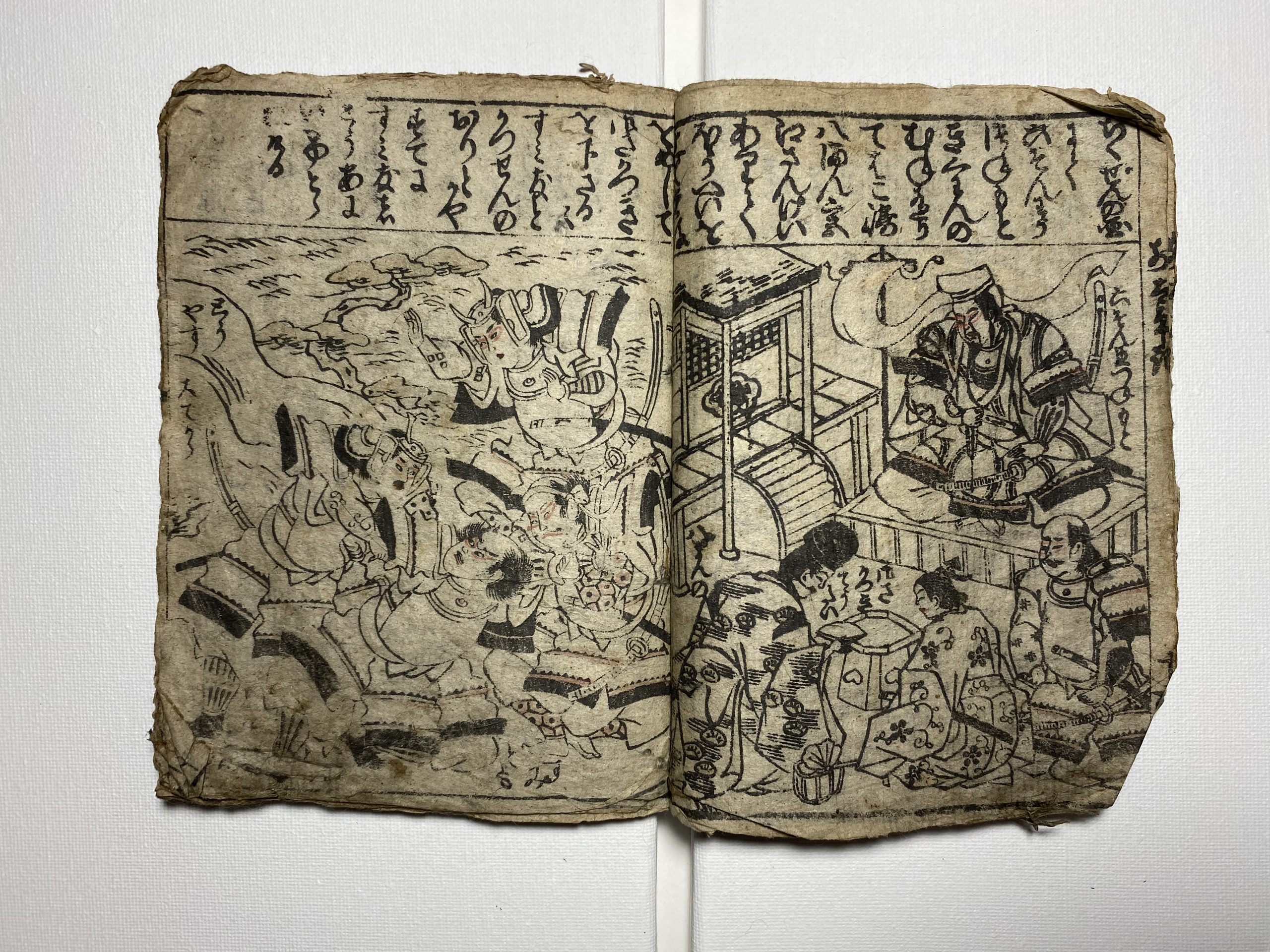

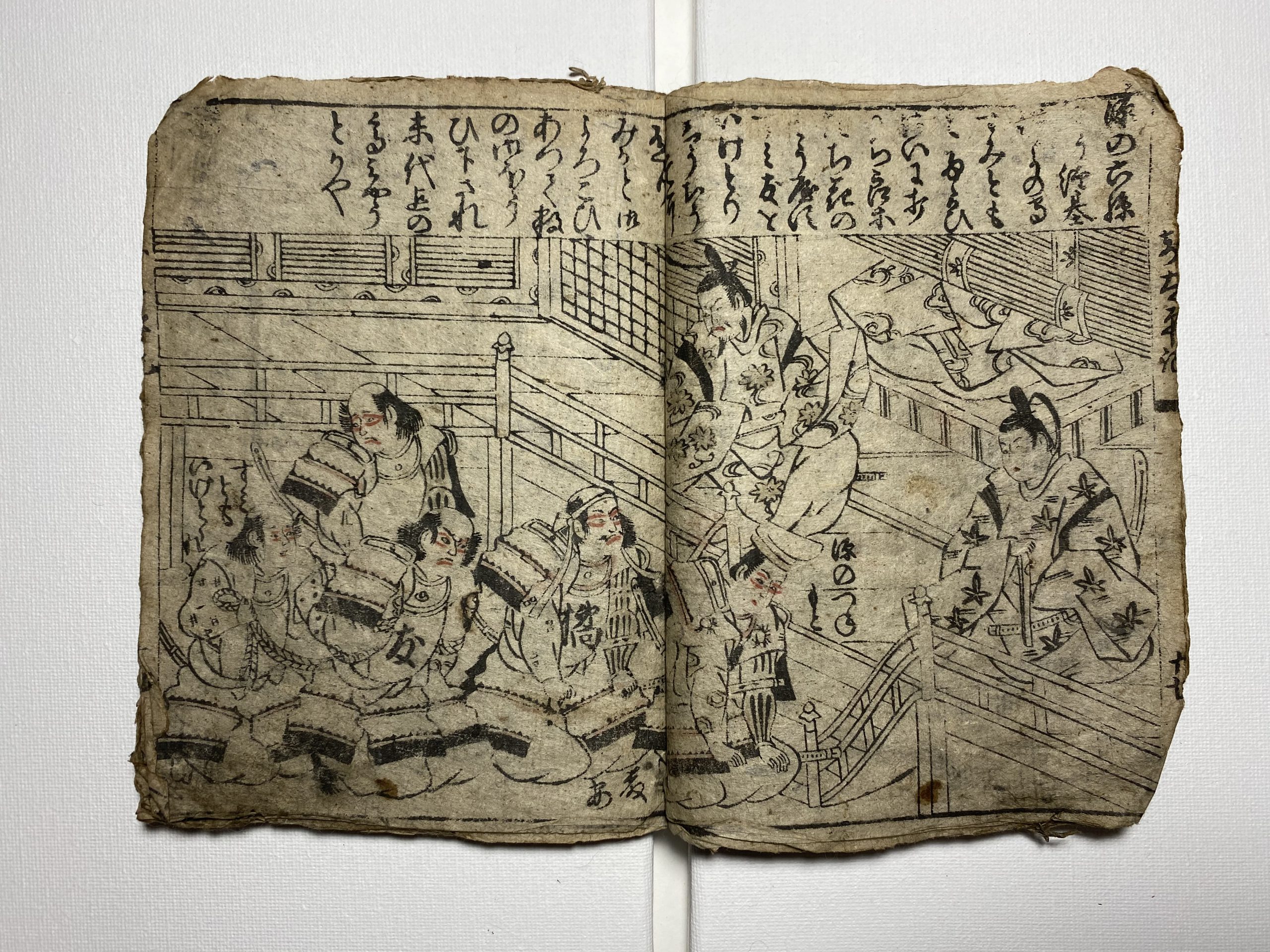

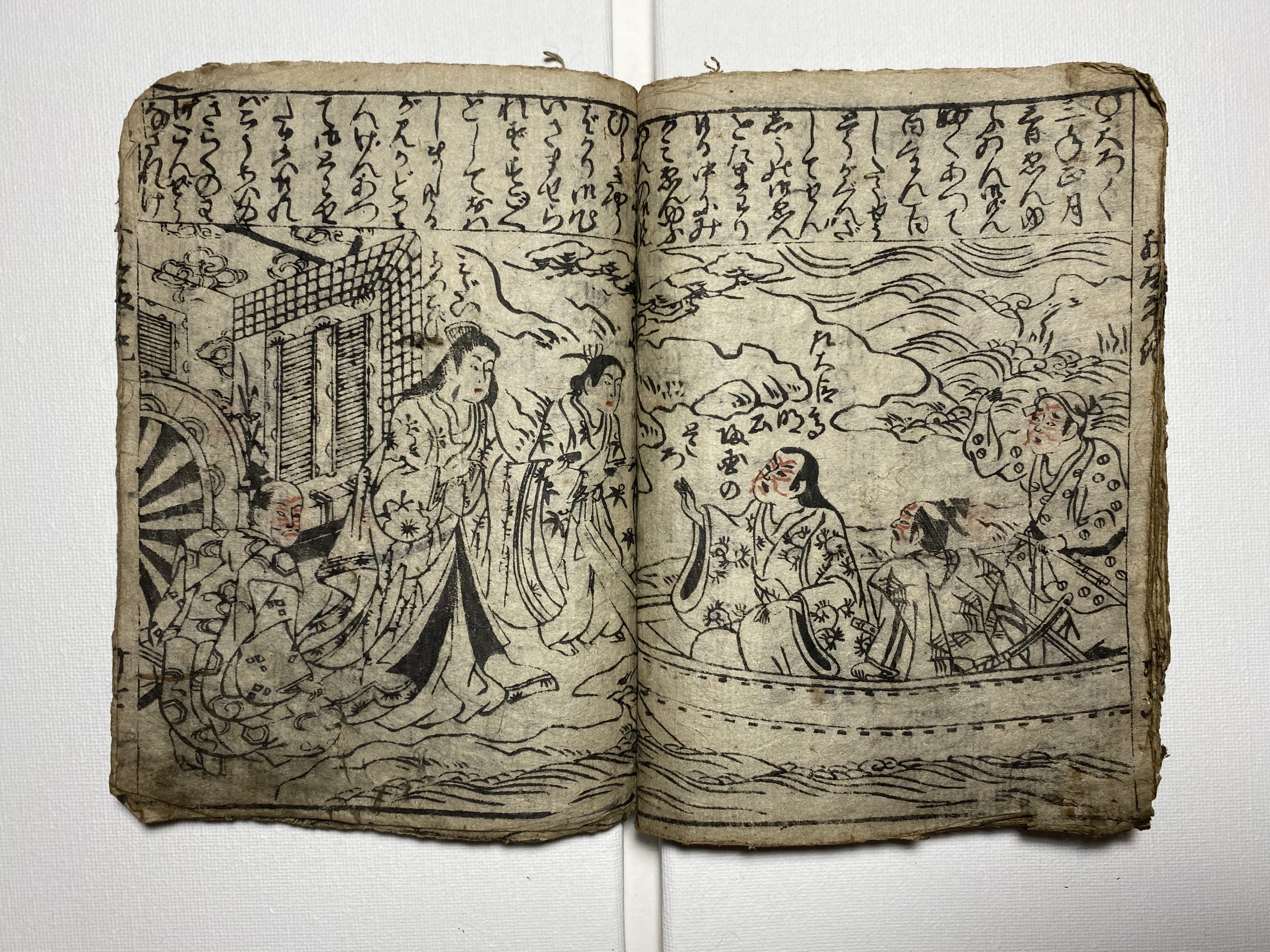

図3と図4はそれぞれ蘭徳斎と奥村政信の『絵本天神御一代記』の対応している挿絵の一例である。内容は道真が童子の形で梅の下に突然現れる出生譚の部分である。図3の蘭徳斎の絵では、左側の子供は道真で、右に立つ大人は道真の父是善が描かれている。これに対して、図4の奥村絵本の方は絵柄は勿論時代性があり、母親の御台所がいるのは蘭徳斎絵本と違うものの、道真、是善、梅と家の配置がほぼ一致している。

本文の場合において、蘭徳斎絵本の方は「人王五十四代仁明天皇の御宇、菅原是善公と申は博学にして、博士儒学の家なりしかれども、御子なき事を嘆き給ひ、常に諸天に祈り給ふ、しかる承和十二年甲丑春のころ、御庭の梅花を眺めおわせしに、むめの木のもとに童子一人忽然と現れしかば、是善かう童子に尋ね給ふは、いづくより来たり、いかなる人の御子なるやと、尋ね給ひければ、われは父もなく、母もなし、願わくは世継ぎと成したまわれと、の給ふ」とかなり詳しい説明が付けられている。しかし、典拠である奥村絵本の本文は簡単に「菅丞相御誕生 此図は菅丞相御誕生は梅香ゟ天然と現れさせ給ふ、字は菅三と申奉、我父も母もなし、是善公の御やしないに親子となり給ふ 御台所 菅家御父上 菅原苗裔是善公 菅三」としか記されていない。人物の台詞は極めて似ているものの、奥村絵本の方はどちらかというと、図に対する説明となっており、あまり物語性が見られない。しかも、このような違いは、この場面だけでなく、ほぼ他のすべての本文に対しても指摘できる特徴である。

以上のように、蘭徳斎『絵本天神御一代記』は本文の筋、挿絵構図ともに、奥村政信『絵本天神御一代記』に大きく拠っている。しかし、本文では情報を増やし、会話と筋を複雑化させたことによって、物語性を増やした特徴を持つ。

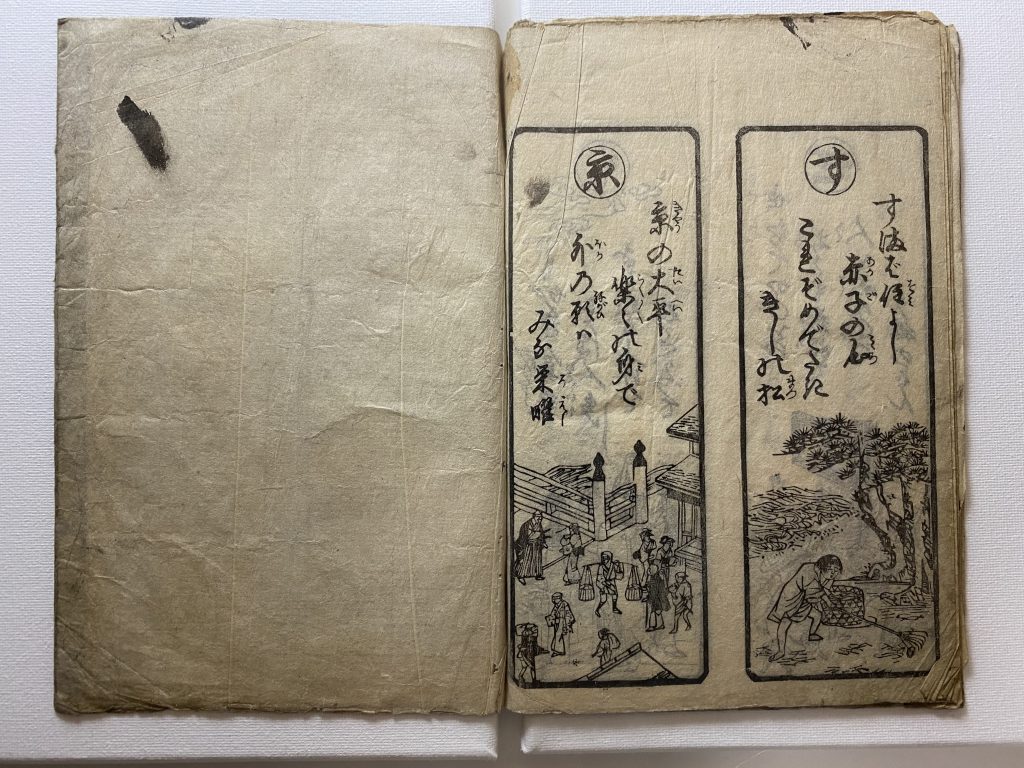

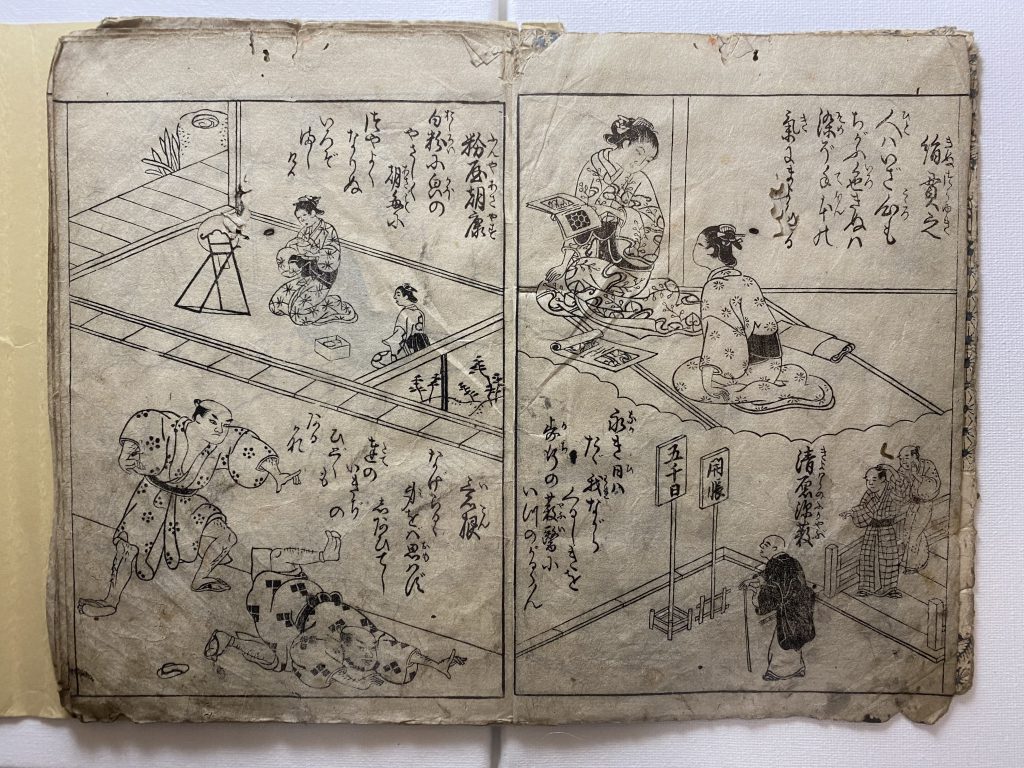

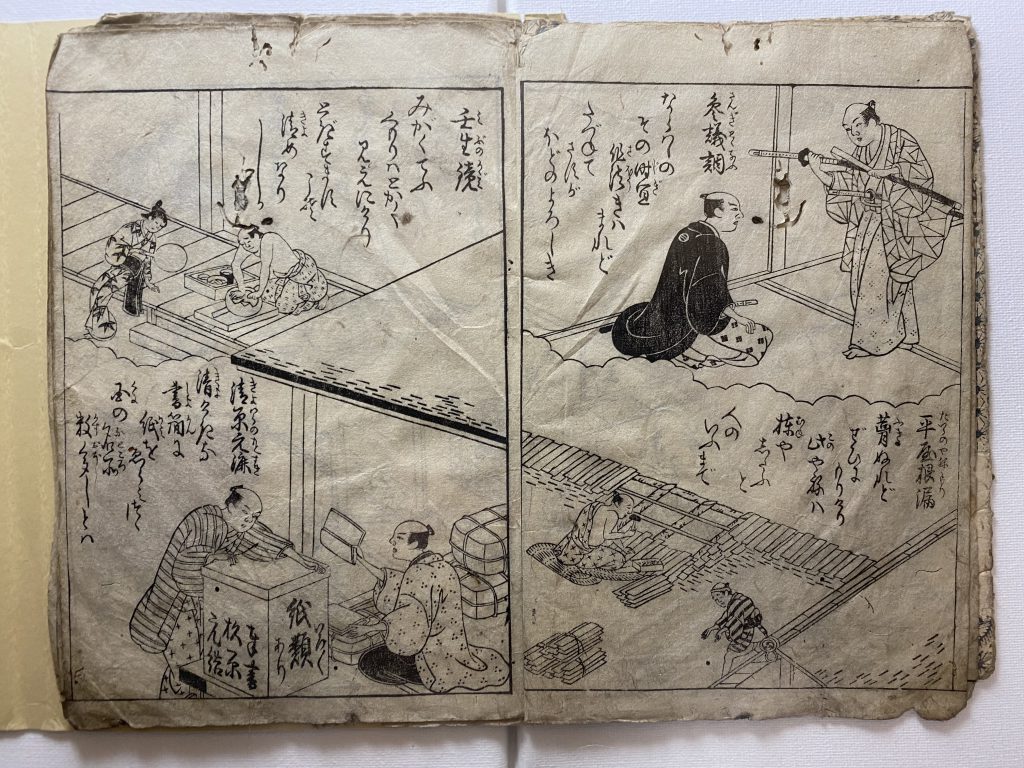

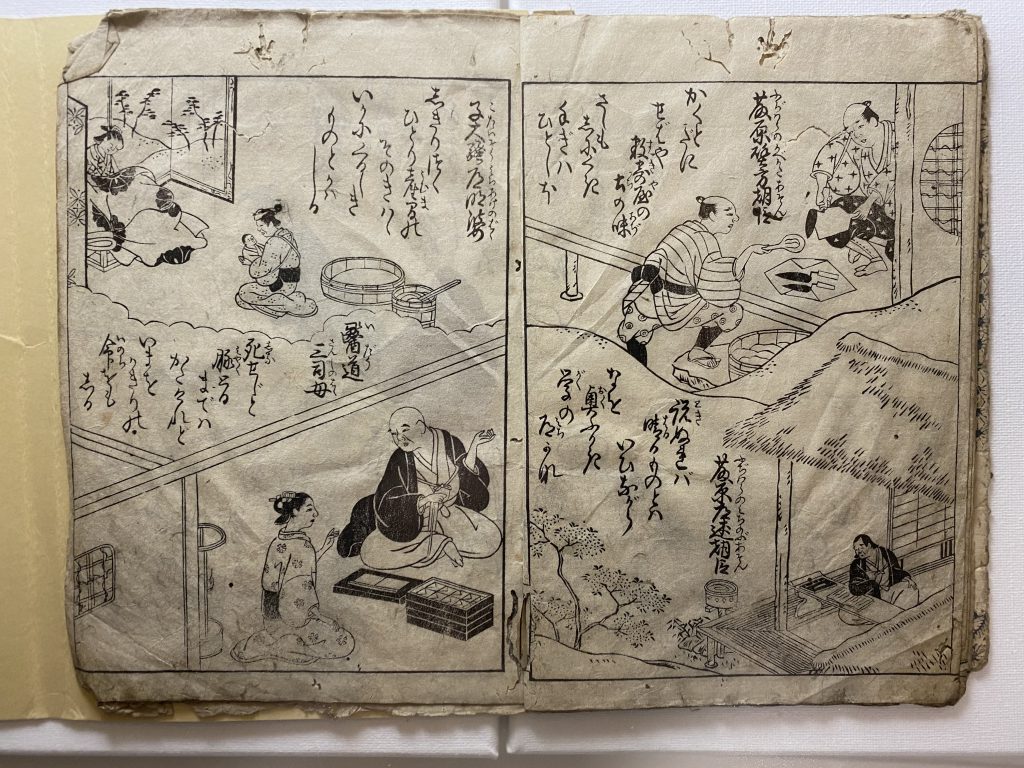

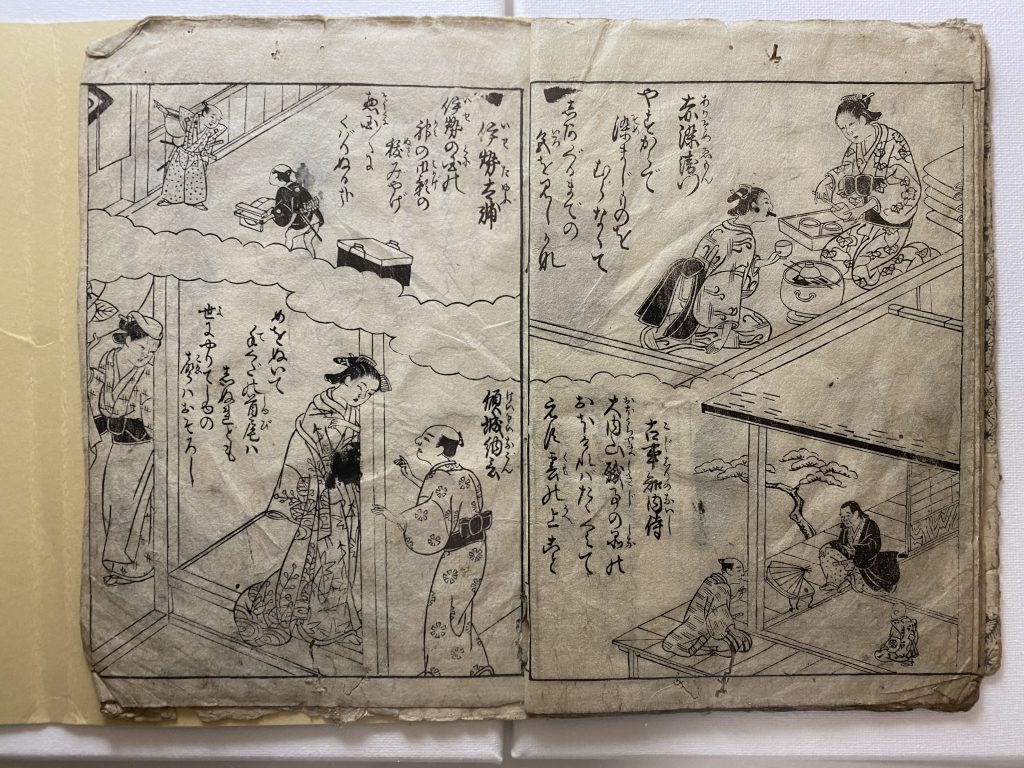

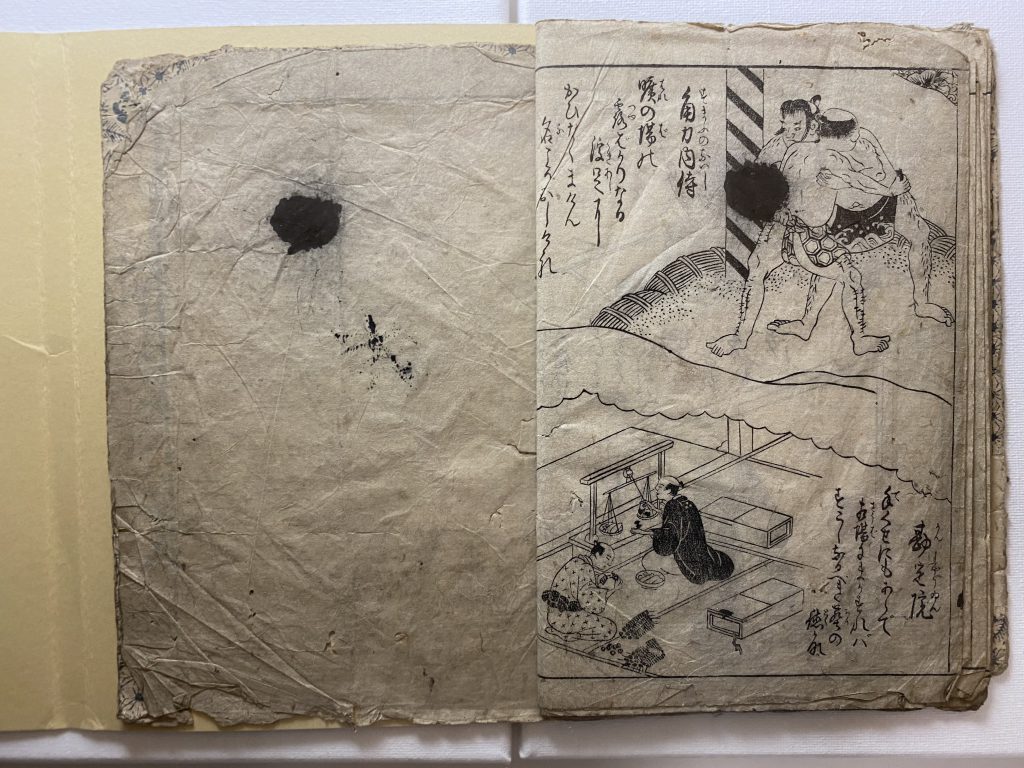

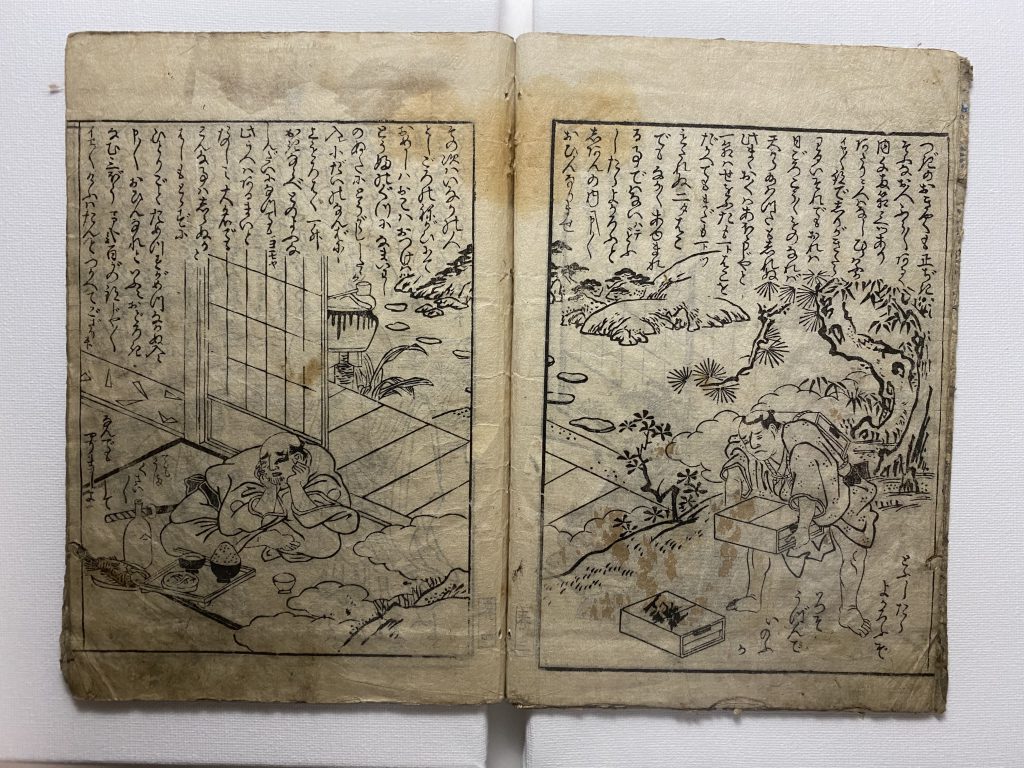

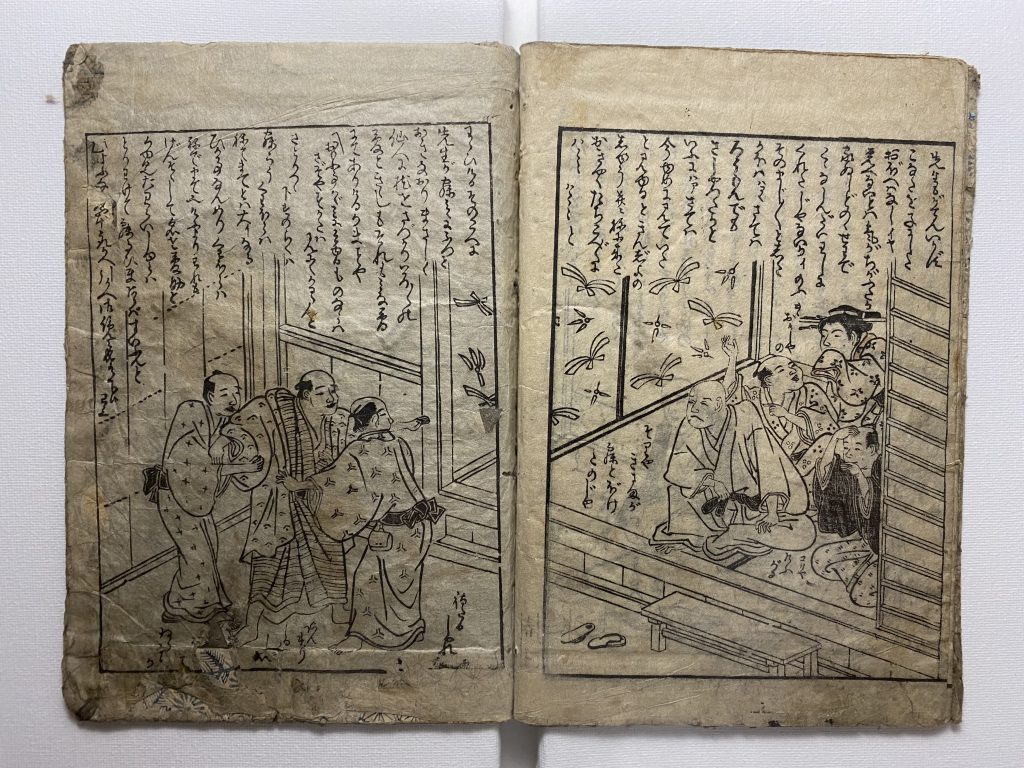

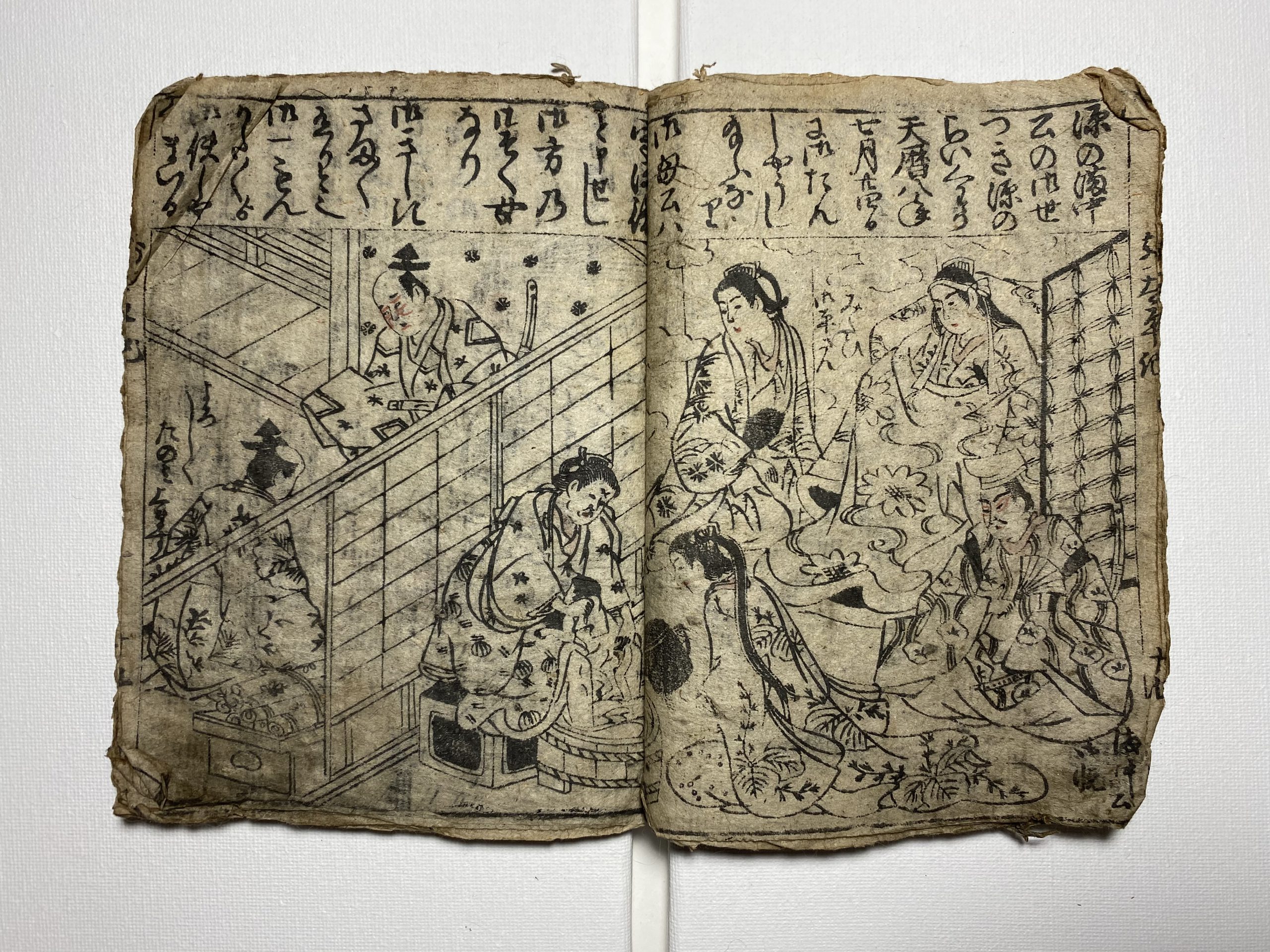

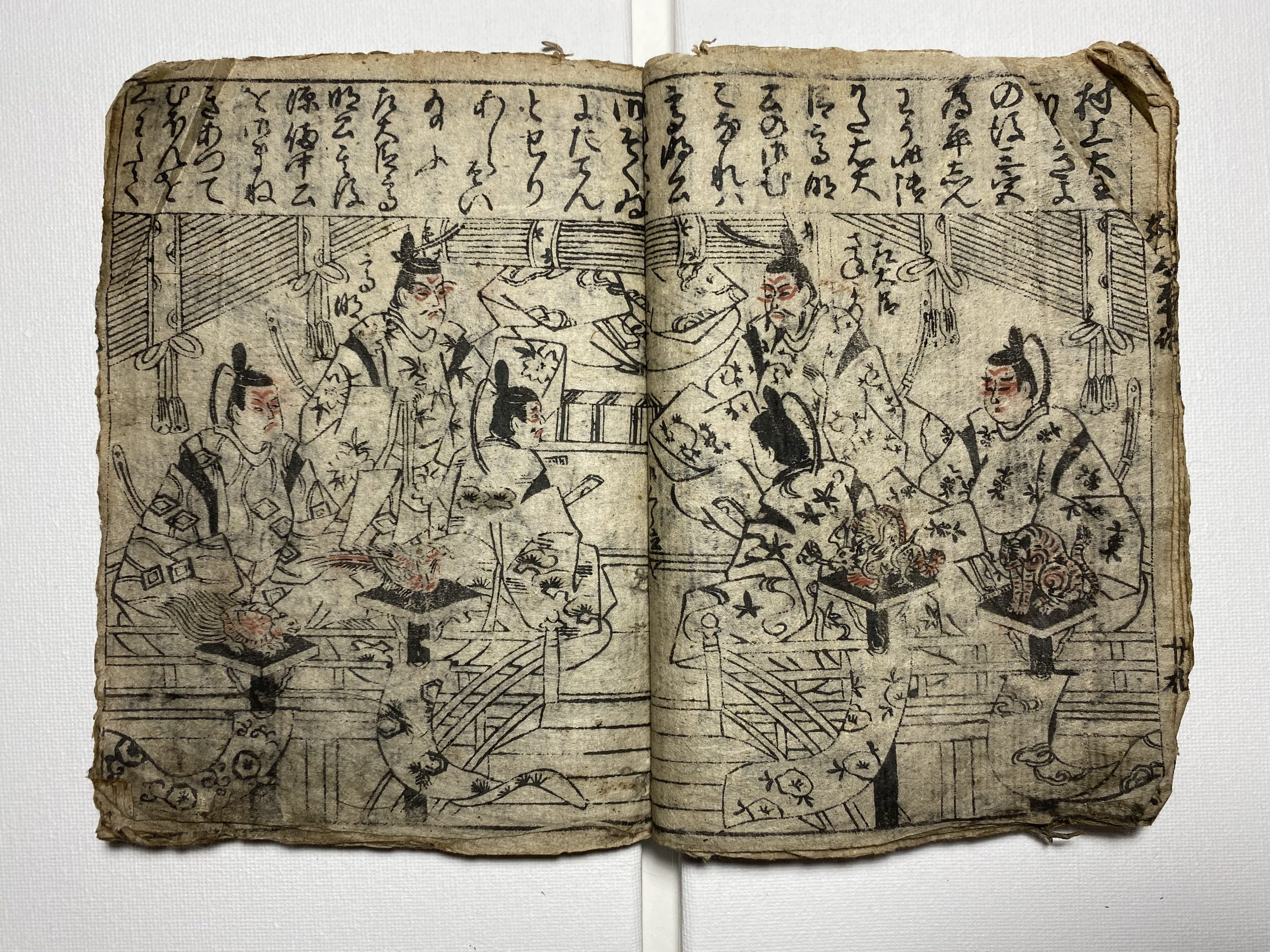

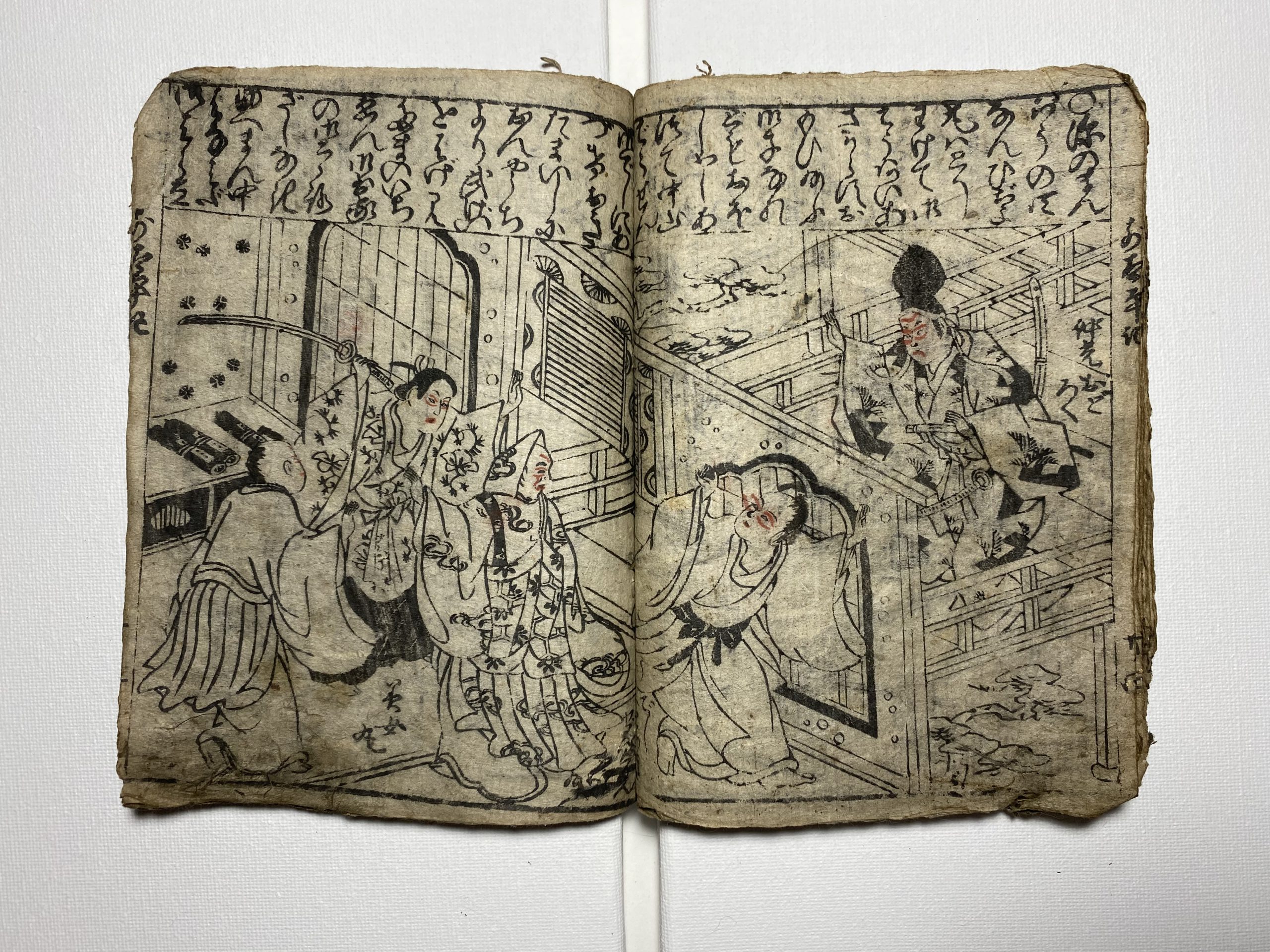

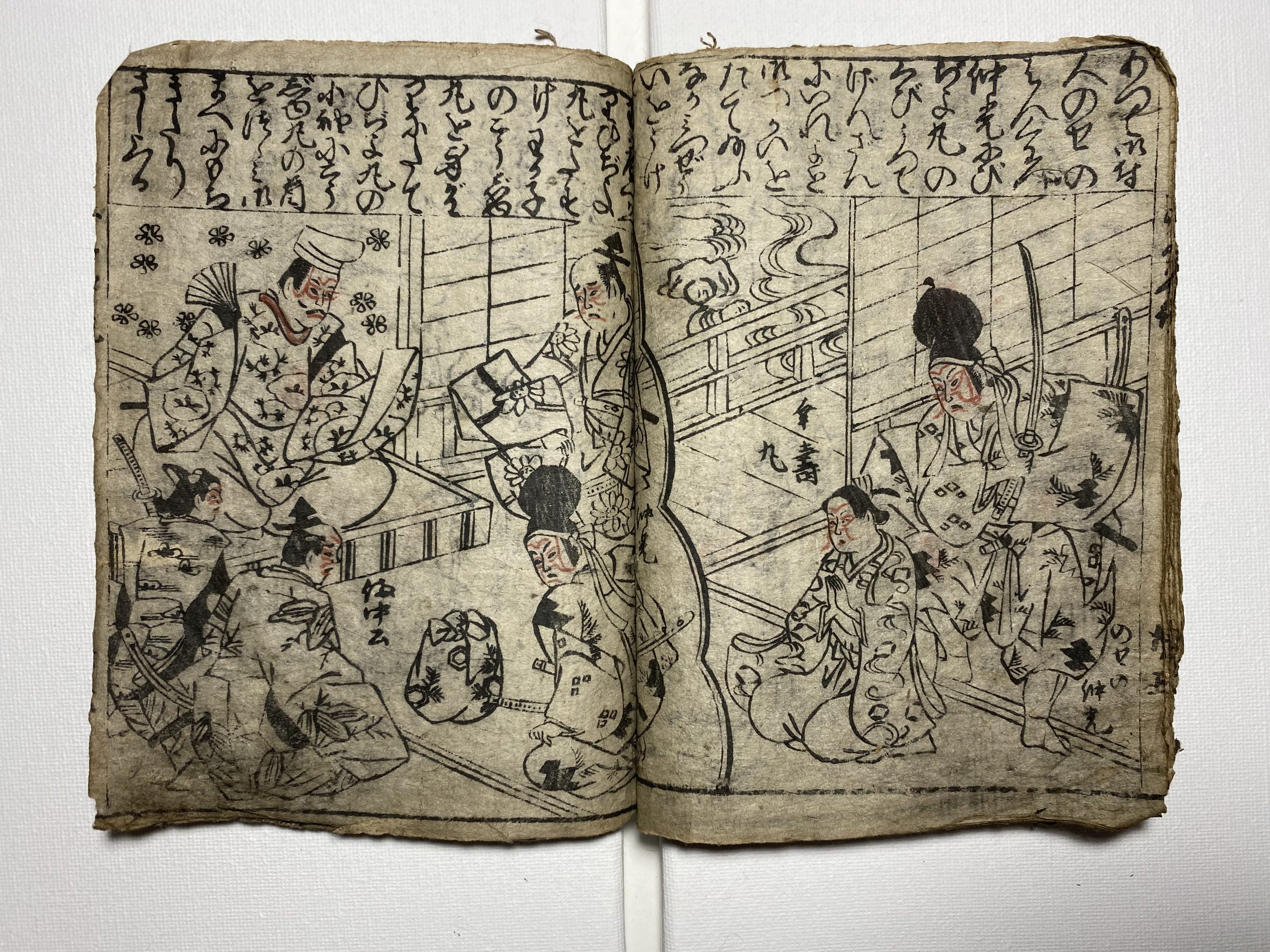

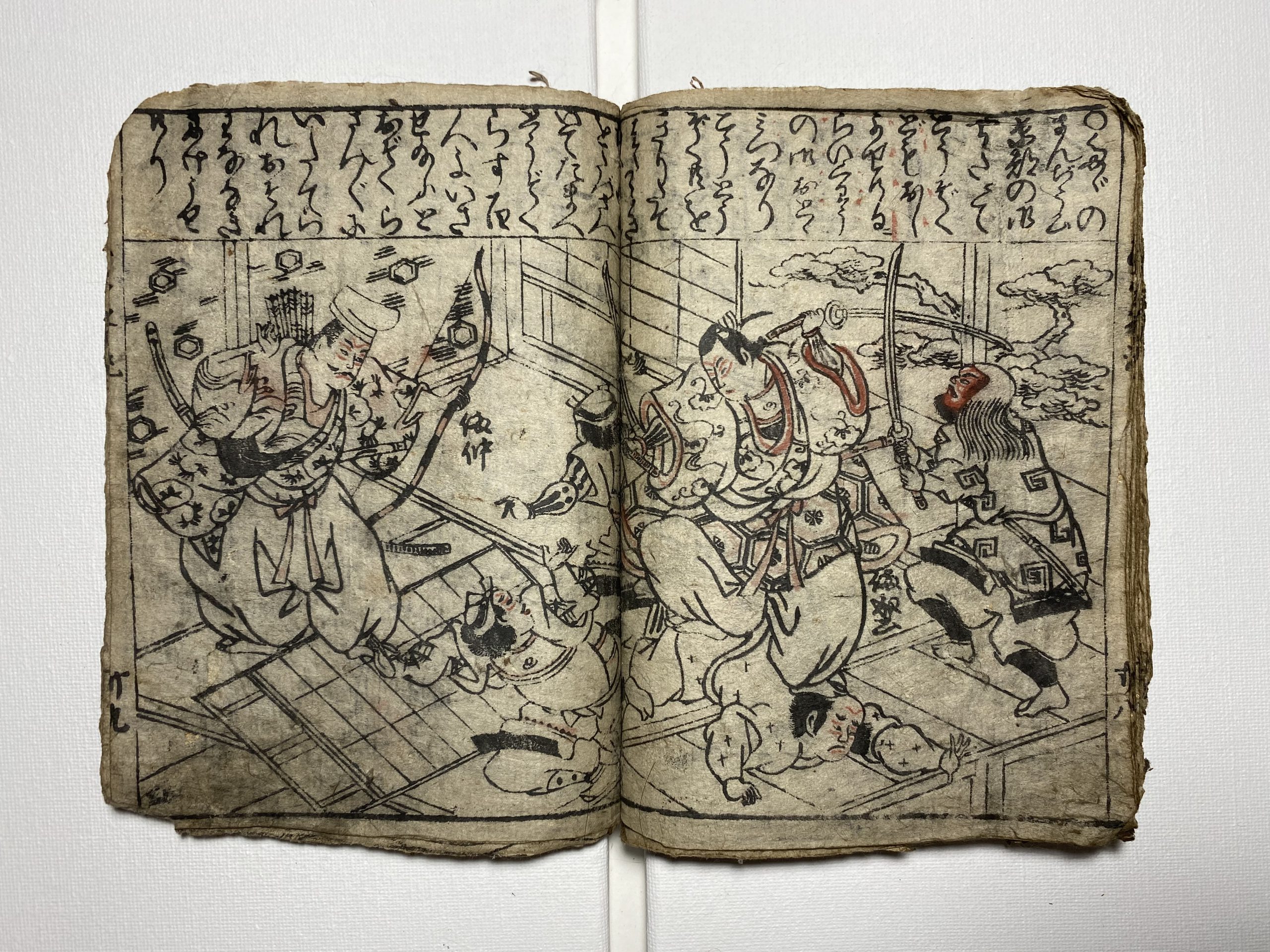

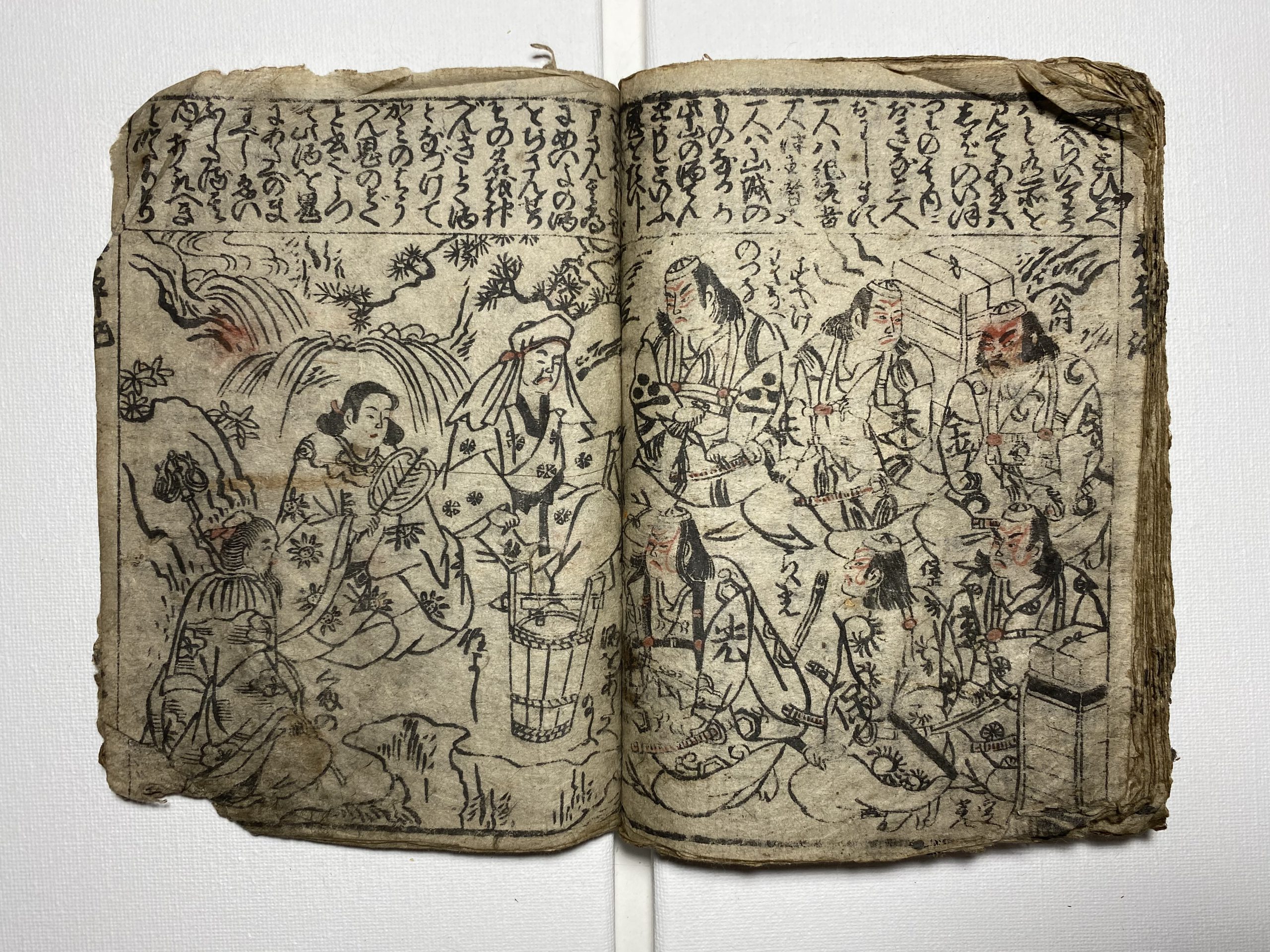

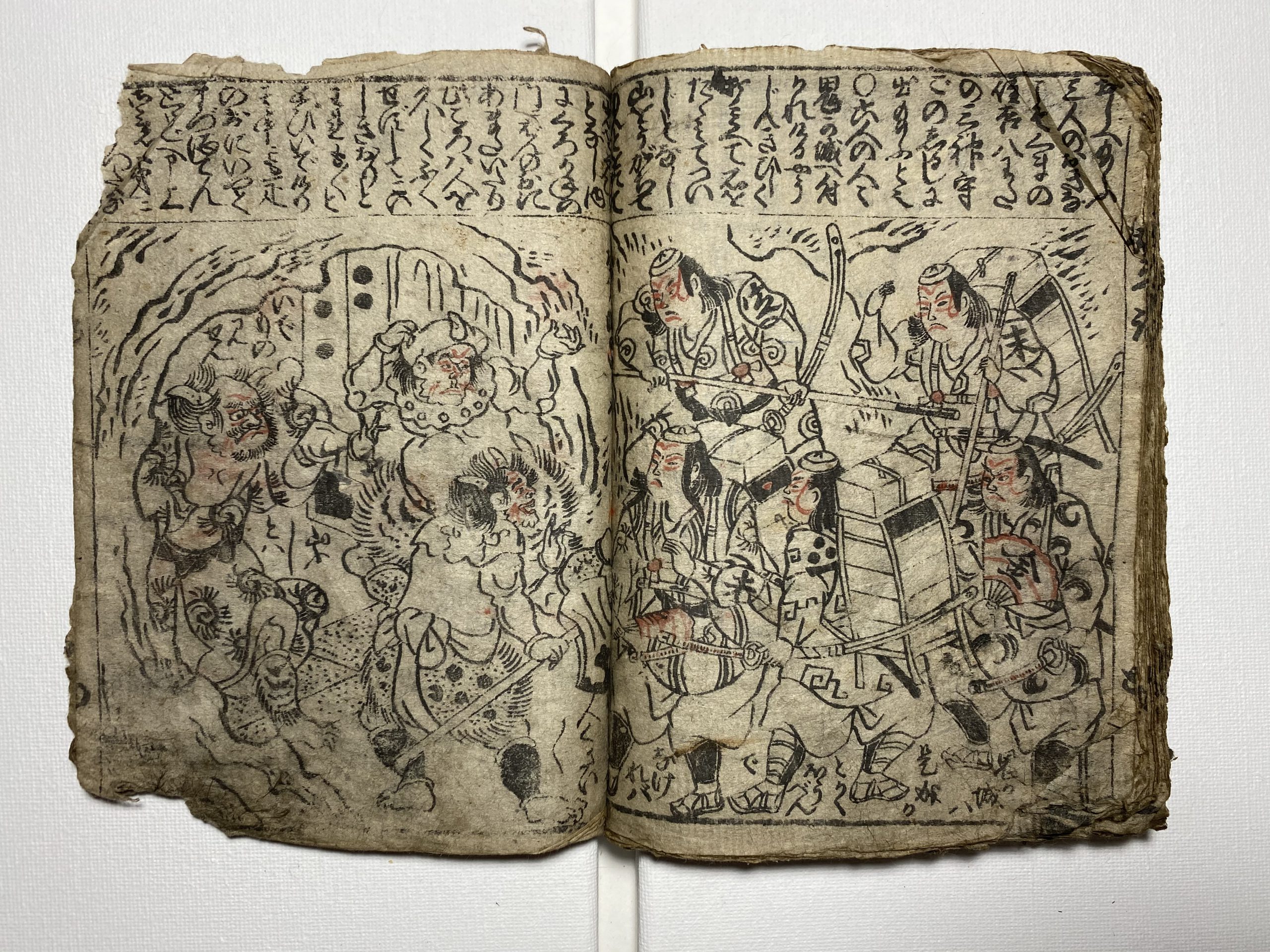

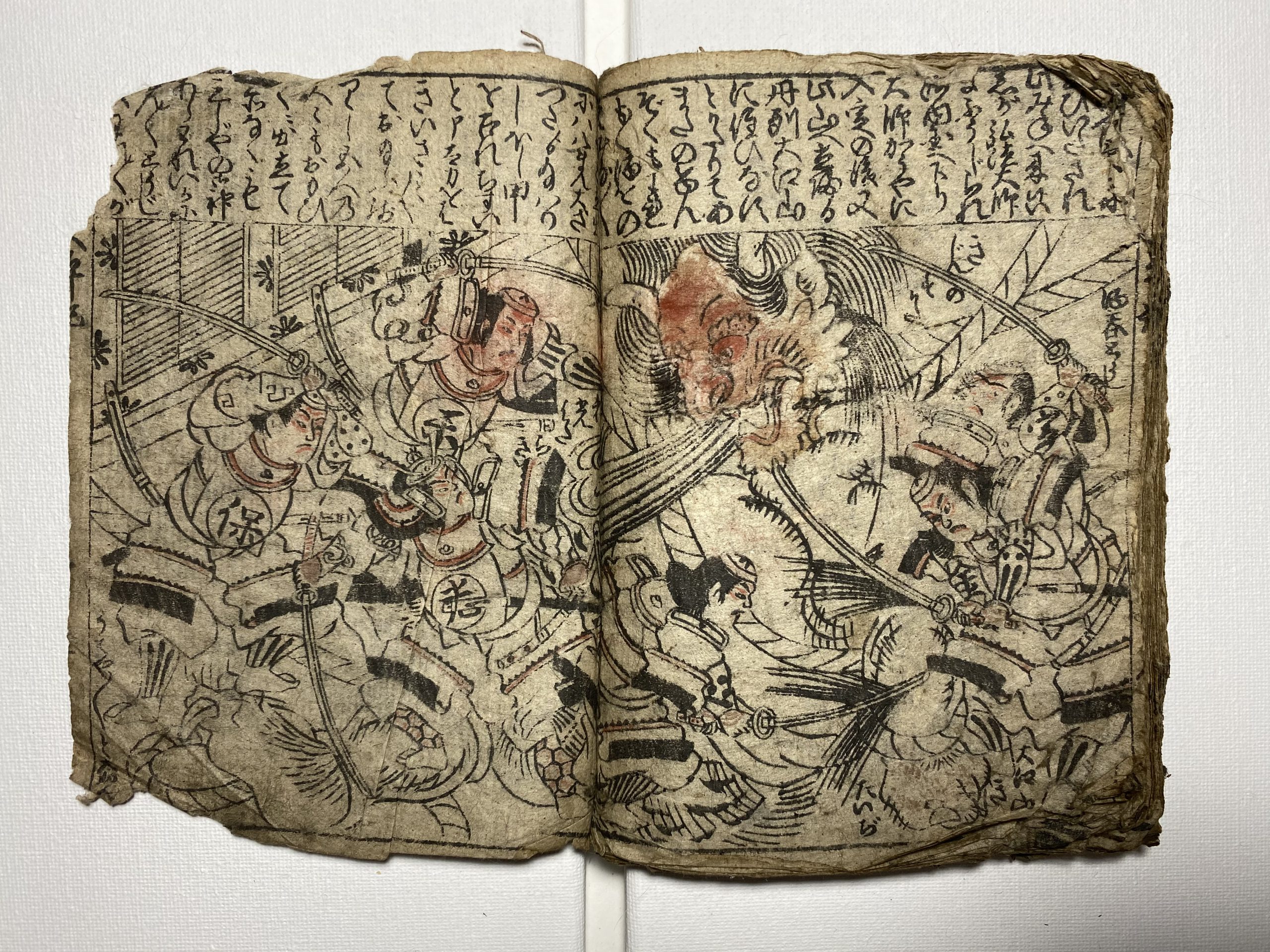

四、上方五冊絵本の一例――『絵本太平広記』

以上江戸における古典、演劇の抄録を主な内容とした五冊物草双紙を紹介したが、実は江戸だけでなく、上方にも五冊の形で出版された絵本がある。ただし、江戸の五冊物草双紙と比べて少し違う形式を持つ。例えば、上方の五冊絵本は半紙本であり、江戸の中本サイズの草双紙より一回り大きい。また、上方の五冊絵本の一冊あたりの紙数は十丁程度で、一冊五丁の江戸草双紙の二倍である。その上に、上方五冊絵本は草双紙のような絵題簽を持っておらず、普通の書物と同じような文字だけの題簽が使われるのが最も一般的であった。

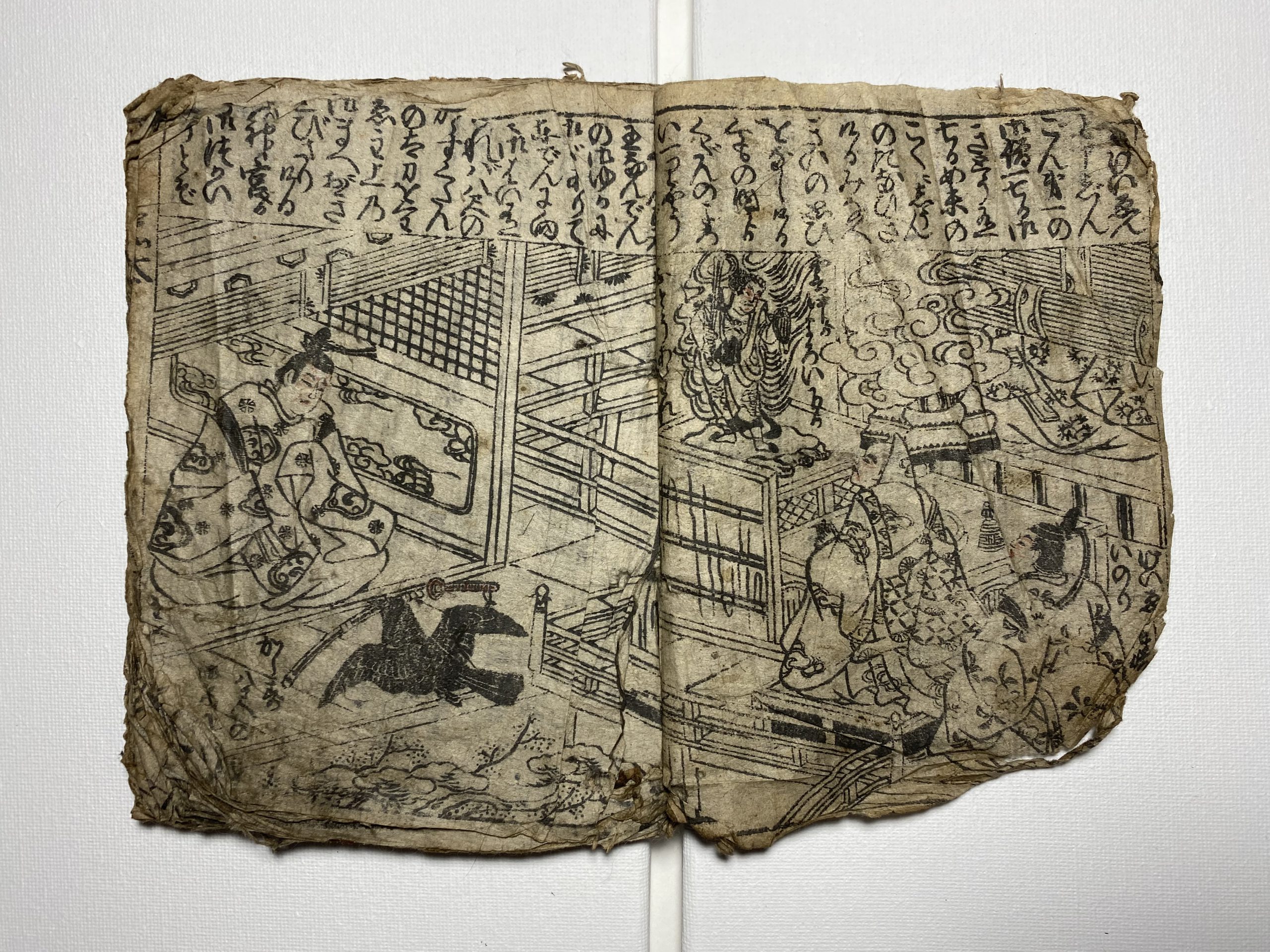

形式だけでなく、上方五冊絵本の内容も江戸の五冊物草双紙と違っていた。五冊物草双紙のような一つ連続した物語を持たず、古典や軍記におけるいくつかの名場面を集めたのが主な形式である。例えば、上方の五冊絵本の代表例として『絵本太平広記』という本が挙げられる。『絵本太平広記』は、寛政五年刊の五冊絵本で、各冊十一丁ずつある。序文は寛政四年、羅州逸魚(松井輝星)によるもので、その中に本作は和漢の故事を集めた『和漢太平広記』を絵本化し、婦女、子供に事実を知らせるためにつくられた経緯が述べられ、この絵本に基づいて「議論講説」することが想定されていた。これは近世絵本の一般的な享受の在り方とも考えられるが、五冊絵本としての『絵本太平広記』は絵解き読み物の性格が強かったことが読み取れる。

序文と後書きに明示された典拠の『和漢太平広記』について、日本新古典籍データベースによると、正徳四年刊藤井懶斎の随筆『閑際筆記』の改題本であることが分かる。『国史大辞典』では「『閑際筆記』は、朱子学的合理主義の立場から仏教の反倫理性や、迷信・俗信を厳しく批判したもので近世初期における儒学の役割を知る上での好史料である。」とのべられる。しかし、思想性が重んじられた『閑際筆記』の中では、絵本に使われた説話的な章段はむしろ少ない方である。それにもかかわらず、『絵本太平広記』は物語性の強い章段を取り上げ、絵画化した。その上、『絵本太平広記』において、典拠の『閑際筆記』に元々無い説話を他の書物から補充された。注目に値するのは、他書からの補充は殆ど『太平記』のような軍記からの引用である。つまり、このように典拠の章段を一部だけ選らんだり、他の軍記から物語を取り入れたりした理由として考えられるのは、当時絵本の享受者にとって人気のある題材を書肆が意図的に取り入れたことである。

画面上部に雲形の枠を配置し、枠内に説明文を置く形も『絵本太平広記』のような絵本の特徴的な形式である。たとえば、図5に『太平記』の高師直が塩冶判官の妻を覗き見する名場面が描かれている。それに対して、上部の枠に次のような説明文がある。

「老子に云。美をこのむは不詳の器なりと。宜なるかな。伊豆守仲綱が馬。塩冶判官高貞が妻のたくひ。みな美を好めるよりその身をかしなふに至る。丈夫の慎むべき事ならずや」

このような形式は絵本読本というジャンルに影響を与えた可能性がある。絵本読本とは江戸後期に上方で出版された長編小説の一ジャンルである。江戸で発生した『南総里見八犬伝』などの名作を含む後期読本と違い、絵本読本は上方で作られ、独立したジャンルである。なぜ五冊絵本が絵本読本に影響を与えたかというと、一つ目の理由は絵本読本の嚆矢とされる豊臣秀吉の一代記を描いた『絵本太閤記』の絵師岡田玉山は『絵本太閤記』出版の数年前に、五冊絵本『絵本太平広記』の創作を担った。二つ目は、五冊絵本と絵本読本との形式上の類似性である。もし五冊絵本の雲形枠内の説明文の分量を増やし、別の丁に配置すれば、まさに絵本読本と同じ形式になる。

この二点から、当時長編物流行の風潮に乗って、板元か絵師が五冊絵本の形式を発展させ、絵本読本のジャンルを確立させた可能性が考えられる。さらに、それとほぼ同じ時期に、江戸では元々五冊の形式を持った五冊物の草双紙が一冊にまとめて綴じられ、合巻の形式となった仮説も立てられる。このような仮説が成立すれば、江戸後期の代表的な文学形式だとされる合巻と絵本読本の母体は早くもこれら五冊物に潜んでいたことになる。

五、おわりに

以上述べたように、伝統的な趣向を主とした五冊物は従来注目されてこなかったが、江戸中期からこのような五冊の形で、古典、軍記、演劇の抄録を内容にした作品が長い間に出版され続けていた。これらの作品は高度の教育を受けられなかった婦女、児童にも理解しやすいように作られ、しかも、その人たちの需要が安定していたせいか、多くの草双紙の特徴が時代とともに変わっていても、これらの本の出版が止まらず、内容も大した変化がなかった。しかし、最初は単純に絵解き絵本として存在した五冊物も、識字率が大幅に向上し、長編物語が需要された寛政期ころ以降に、オリジナリティが増え、上方の絵本読本と江戸の合巻を誕生させたのではないだろうか。

主要参考文献

1, Haruo Shirane, Early Modern Japanese Literature, Columbia University Press, 2002

2, 棚橋正博、『黄表紙総覧』、青裳堂書店、1989 3, 松原哲子、「草双紙試論-呼称・内容と時代との関係について-」、『絵入本ワークショップ資料集XI』、2018

[1] 中村幸彦、「草双紙の諸相」、『中村幸彦著述集 第四巻』、中央公論社、昭和六十二年

[2] 松原哲子、「草双紙試論-呼称・内容と時代との関係について-」、『絵入本ワークショップ資料集XI』、2018

[3] 棚橋正博、『黄表紙総覧』、青裳堂書店、1989

[4] 大阪大学附属図書館蔵本、翻刻は筆者による

[5] 架蔵本、翻刻は筆者による

[6] 筆者架蔵本、翻刻は筆者による